Esta web es soportada económicamente por la Asociación de Vecinos y Mayores Peña el Pardo

________________________________________________________________________________

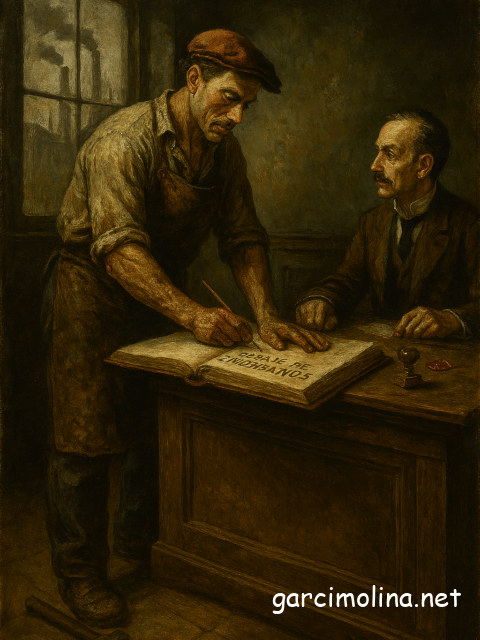

EL CERDO DE SAN ANTÓN

Una tradición medieval de solidaridad que llega a nuestros días

En el siglo XIV, el Reino de Castilla se encontraba inmerso en un periodo de profundas transformaciones sociales, económicas y demográficas, marcado por crisis de subsistencia, epidemias y una religiosidad popular que permeaba todos los aspectos de la vida cotidiana. En los pueblos, una campanilla anunciaba más que el paso del ganado; marcaba un acto de caridad y comunidad. Era el sonido del «cerdo campanillero», un animal que, bajo la protección de la Orden de los Antonianos, se convirtió en símbolo de una solidaridad que hoy todavía perdura en nuestras tradiciones rurales.

Todo comenzó con una enfermedad terrible, el “Fuego de San Antón”, conocido hoy como ergotismo. Esta intoxicación, causada por el consumo de centeno contaminado con el hongo “Claviceps purpurea” — frecuente en años de malas cosechas y humedad, como los documentados en Castilla entre 1333 y 1348 —, provocaba ardores internos, gangrena en las extremidades y alucinaciones. En una época sin medicinas eficaces, los pacientes acudían a los hospitales de los antonianos, una orden religiosa fundada en el siglo XI en el Delfinado (Francia), que se había extendido por Europa y contaba con varias encomiendas en la Corona de Castilla desde finales del siglo XIII, como atestiguan sus establecimientos en Burgos y León hacia 1300.

El cerdo era mucho más que un animal de granja.

Su grasa era la base de ungüentos para tratar las llagas de los pacientes, y su carne una fuente de alimento para los más necesitados. Pero lo más singular era cómo se criaba. Los cerdos, marcados con una campanilla, recorrían las calles y eran alimentados por todos los vecinos. Esta práctica, ampliamente atestiguada en crónicas y documentos castellanos del siglo XIV —como los registros de la encomienda de Santa María de Benevívere (Palencia), que reflejan la posesión de — “porcos cum tintinnabulis” —, era una muestra tangible de caridad y unión. Lejos de ser anecdótica, constituía un mecanismo de economía solidaria. Los cerdos se nutrían de las sobras de las cosechas, desperdicios domésticos, y su grasa luego se destinaba a la elaboración de pomadas para los enfermos de ergotismo.

La interrelación entre el cerdo, la enfermedad y la devoción a San Antón se consolidó así en el imaginario colectivo castellano. El animal se convertía en un símbolo de reciprocidad comunitaria, un «Farmacón» medieval (potingue-pócima) — en el sentido de remedio y vínculo social — que articulaba la respuesta popular ante la adversidad. Además, en un siglo marcado por la Peste Negra (1348-1350) y las hambrunas, la gestión colectiva de recursos como el cerdo reforzó los lazos comunitarios y ofreció un modelo de supervivencia basado en la cooperación.

Esta práctica no era solo una solución medieval.

Es el mismo espíritu que hoy vemos en la “suelta del cerdo” o en las rifas comunitarias que organizan las asociaciones vecinales. Un lechón es alimentado entre todos y, una vez engordado, se sortea para financiar una obra común. La esencia es idéntica, un animal que deja de ser de uno para ser de todos, reforzando los lazos del pueblo.

Así, desde el siglo XIV, con sus crisis y epidemias, hasta hoy, el cerdo ha sido mucho más que comida. Ha sido — y sigue siendo — un lazo vivo de comunidad, un recordatorio de que, juntos, los pueblos salen adelante. Esta tradición, aunque de raíz medieval, pervivió en el mundo rural castellano durante siglos, evolucionando hacia formas secularizadas, pero manteniendo la esencia de su función social, transformar un animal en un bien general, capaz de materializar el pacto de ayuda mutua en tiempos de crisis.

Fuentes y fechas clave mencionadas:

- Siglo XI: Fundación de la Orden de los Antonianos.

- 1300: Implantación de encomiendas antonianas en Burgos y León.

- 1333-1348: Periodo de crisis agrarias y brotes de ergotismo en Castilla.

- 1348-1350: Peste Negra en la Península Ibérica.

- Registros de la encomienda de Santa María de Benevívere (Palencia), documentación monástica del siglo XIV que refleja la posesión de “porcos cum tintinnabulis”.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

Fuente primaria:

- Jacques de Vitry. Historia Orientalis. c. 1220.

Fuente secundaria:

- Mollat, M. (1986). Los pobres en la Edad Media. Gedisa.

- Mauss, M. (1925). Ensayo sobre el don. Forma y función del intercambio en las sociedades arcaicas.

- Gimpel, J. (1976). La revolución industrial de la Edad Media. Tecnos. (Para el contexto económico y tecnológico).

Próximos eventos en la Serranía:

Más información