PRIMERA PARTE FICCIONADA

Capítulo I: El castillo de Moya

El viento corría entre las piedras del Castillo de Moya, arrastrando el frío por las almenas como si aún buscara señales de antiguos enemigos. La fortaleza, firme sobre la baja serranía de Cuenca, seguía en pie tras años de guerras, vigilante de una frontera donde el islam y el cristianismo cruzaron sus destinos durante generaciones.

Moya había sido refugio de peregrinos que recorrían la Ruta de la Veracruz. No era solo una fortaleza: también un resguardo para quienes buscaban algo más allá de los senderos. En tiempos inciertos, cuando fe y temor caminaban juntos, el castillo ofrecía un alto en el trayecto, una pausa entre el riesgo y la esperanza.

En lo alto de esos oteros,

firme en piedra, se levanta,

Moya, castillo de rezos,

torre fiel que nunca falta.

De Calatrava, estandarte

su pendón al cielo alcanza,

aunque el mundo tiemble y gima,

su verdad jamás se cansa.

Las murallas, gastadas por el tiempo, aún parecían hablar. Quien pasaba suficiente periodo allí; podía imaginar historias ocultas entre sus muros. Caballeros caídos, asedios largos, promesas hechas en voz baja y selladas con sangre. No eran leyendas, solo retazos de realidad que el viento no había terminado de llevarse.

Por entonces, el castillo estaba bajo el mando de la orden de Calatrava, con don Juan González de Roa como comisionado regio y labores de alcaide delegado, por orden de Alfonso XI, «para control en las zonas rurales de la Mancha y el valle del Tajo de los mudéjares»

El viento corría entre las piedras del Castillo de Moya, arrastrando el frío por las almenas como si aún buscara señales de antiguos enemigos.

«El viento no llevaba historias: llevaba advertencias».

«Don Juan eligió escucharlas desde las almenas».

«Donde los líderes aprenden que la verdadera fortaleza no está en los muros,»

«Si no en soportar el peso de la incertidumbre».

Don Juan González de Roa

Era conocido por su porte recto, su figura alta y su voz serena. Pero más allá de la coraza del líder disciplinado, se ocultaba un hombre sostenido por el deber, pero desgastado por la duda. Desde joven había servido a la Orden de Calatrava con convicción, persuadido de que su vida debía entregarse a una causa superior. Con el tiempo, comprendió que la obediencia no siempre iba de la mano de la justicia, y que la fe no bastaba para resolver los conflictos del mundo.

A lo largo de su mando en el Castillo de Moya, don Juan se enfrentó a batallas externas, pero también a una lucha más difícil: la pérdida paulatina de sentido. La política se infiltraba en los salones donde antes solo se hablaba de lealtad. Las órdenes militares, antaño guardianas de la fe, comenzaban a moverse como piezas en un tablero controlado por reyes y nobles. Él lo veía y no lo ignoraba. Sabía que mantener la integridad de su gente requería algo más que fervor: exigía prudencia, sacrificios, y a veces, renuncias que no dejaban herida visible, pero sí cicatriz profunda.

En privado, don Juan comenzaba a desconfiar de su capacidad para sostener la unidad. No por falta de autoridad, sino porque ya no creía del todo en los ideales que lo habían formado. Había visto morir a hombres nobles por decisiones tomadas lejos del campo. Había visto crecer la ambición en el interior de su propia Orden, disfrazada de estrategia.

Sin embargo, nunca abandonó. Su mayor virtud no fue el valor en batalla, sino la perseverancia silenciosa con la que resistía la erosión de sus certezas. Cada noche, subía a las almenas, no para vigilar al enemigo, sino para encontrarse con sus dudas. Allí, entre el viento y la piedra, buscaba reconciliar la espada con el alma.

Sabía que su tiempo llegaría sin redención pública ni gloria, pero deseaba al menos dejar a sus hombres una idea clara: que el liderazgo no consiste en tener todas las respuestas, sino en sostener el peso de las preguntas sin claudicar.

Hombre alto, de porte sobrio y mirada sostenida, no era de grandes discursos; su autoridad se había ganado en batalla. Sabía lo que costaba mantener la fe en pie cuando los cuerpos caían. Su escudo, marcado con castillos, jabalíes, palomas y cruces flordelisadas, es conocido en toda la región. No por ostentación, sino porque hablaba de una responsabilidad que no buscó evitar.

Entre sus hombres corría la idea de que don Juan no temía a nada, ni a nadie. No era del todo cierto, conocía bien el peso del mando. No dormía tranquilo, sabía que cualquier atisbo de debilidad podía costar caro. La frontera no perdonaba errores.

Al caer la tarde, el sol iluminaba las torres con su dorado casi apagado. Desde la lejanía llegaban los cánticos de los peregrinos, anunciando su paso. Hombres y mujeres de distintos lugares, cada uno con su historia, su carga y su fe. Algunos buscaban redención, otros, protección. Muchos solo querían llegar al final del camino sin desaparecer en él, para cumplir su promesa o su penitencia.

Don Juan observaba desde lo alto, no era indiferencia, era cálculo. Sabía que los senderos traían a todos los caminantes, que en ellos se desplazaban como mareas serpenteantes: creyentes, desesperados y, a veces, enemigos disfrazados. Cada jornada era una incógnita y un desasosiego, para la defensa y cuidado de sus tierras.

En el patio, los caballeros de la Orden practicaban esgrima, y el entrechocar metálico de las hojas, luchando con estruendo, marcaba el ritmo de la tarde. No era simple entrenamiento, era rutina, resistencia y preparación. Don Juan bajó a observarlos.

Entre los hombres destacaba Rodrigo, que es un caballero joven, hábil con la espada, fervoroso, y con un sentido claro de la justicia. Don Juan lo ve como un reflejo de sí mismo en sus años de formación. Sin embargo, a medida que crece su influencia dentro de la Orden, también se enfrenta al dilema de preservar la lealtad a los principios o avanzar dentro de la jerarquía.

La noche empezó a cerrar el cielo; en la capilla de la iglesia de la Trinidad, la oración tomaba el relevo del acero. Los hombres se arrodillaban, no por costumbre, sino porque lo necesitaban. Cada plegaria era una forma de sostenerse, de encontrar un sentido en medio de la incertidumbre y la zozobra.

Don Juan se unió a ellos. No hablaba en voz alta, pero pedía lo mismo que todos: fuerza, claridad, un poco de paz. Y no para él, sino con el objetivo de los que dependían de su juicio. No era solo un jefe militar, también era un guía y eso pesaba más que la espada.

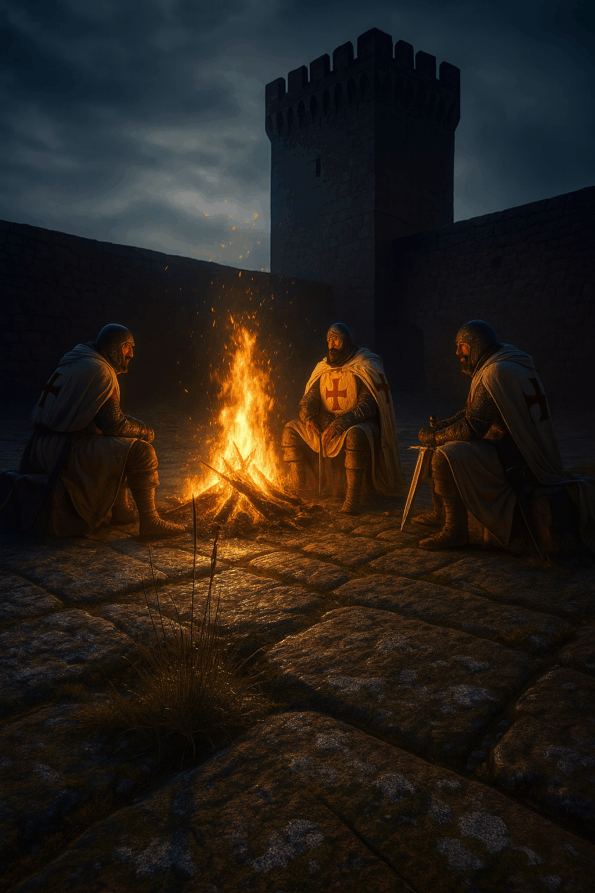

A la salida de vísperas 8 de sus plegarias de caballero (rezo de la orden), antes de cenar, la hoguera ardía en el centro del patio. Algunos hombres se acercaban en silencio, otros se quedaban en los muros. El castillo dormía, sin embargo, no del todo; el peligro no era inmediato, pero tampoco lejano, estaba latente en el ambiente.

Don Juan, desde las sombras, se preparaba para lo inevitable, sabía que la calma nunca duraba demasiado y también asumía que Moya tendría que resistir, una vez más, a lo venidero.

Nota crítica de don Juan González de Roa y la Orden de Calatrava

El pasaje en que se menciona a don Juan González de Roa como “comisionado regio y alcaide delegado por orden de Alfonso XI” debe entenderse como una licencia narrativa, no como una afirmación documental.

En las fuentes primarias conservadas —como la Crónica de Alfonso XI (ed. Real Academia de la Historia, 1779, caps. CCXII–CCXV)— se describen efectivamente campañas de control de poblaciones mudéjares en la Mancha y el alto Tajo, dirigidas por las órdenes de Santiago y Calatrava. Sin embargo, no aparece citado ningún “Juan González de Roa” en relación con estos hechos ni con el reinado de Alfonso XI (1312–1350).

El personaje histórico Juan González de Roa, documentado, pertenece a la segunda mitad del siglo XV (c. 1440–1497) y figura en registros de la Orden de Santiago, no en los de Calatrava. Su ámbito de actuación fue la serranía de Cuenca y las encomiendas de Montiel y Socuéllamos, ya bajo los Reyes Católicos.

Por tanto, la alusión del capítulo recrea simbólicamente el ambiente fronterizo y militar del siglo XIV —bajo Alfonso XI— para establecer una continuidad histórica entre dos figuras homónimas:

Juan González, maestre de Calatrava en el siglo XIII, con actividad documentada en Alcañiz (véase AHN, Órdenes Militares, Calatrava, carp. 459, doc. 124, 1270), y Juan González de Roa, noble de segundo rango del siglo XV vinculado a Moya.

El texto funde ambos referentes para construir una genealogía simbólica del linaje y de la frontera, recurso frecuente en la narrativa histórica contemporánea.

Comentario del autor

La referencia a don Juan González de Roa como comisionado regio durante el reinado de Alfonso XI responde a un recurso literario, no a una afirmación histórica literal. En los documentos auténticos del siglo XIV —como la Crónica de Alfonso XI— se registran campañas de control de comunidades mudéjares en la Mancha y el alto Tajo, dirigidas por las órdenes militares, pero ningún registro menciona a este personaje.

El verdadero Juan González de Roa vivió casi un siglo más tarde, en tiempos de los Reyes Católicos, y perteneció a la Orden de Santiago. En cambio, existió otro, Juan González, maestre de Calatrava en el siglo XIII, activo en Alcañiz. La novela entrelaza simbólicamente esas dos trayectorias —la del maestre antiguo y la del noble tardío— para reflejar la continuidad de una frontera que fue, durante siglos, lugar de paso, de conflicto y de memoria.

Capítulo I, nota del autor

Queridos lectores:

Al comenzar esta historia, es un placer compartir con vosotros los pilares históricos sobre los que se asienta este relato. El castillo de Moya, tal y como se describe, fue una plaza-fortaleza crucial en la frontera entre los reinos cristianos y al-Ándalus, y posteriormente un enclave vital en el control del territorio conquense. Su imponente silueta sobre la serranía fue testigo de siglos de historia.

Es un hecho histórico documentado que, en el siglo XIV, el castillo estuvo bajo la custodia de las órdenes de Santiago y de Calatrava, dos de las órdenes militares más poderosas de la Península. La presencia ficticia de un alcaide delegado nombrado por el rey para administrar la fortaleza en nombre de las órdenes también es veraz, reflejando la compleja relación entre el poder real y las órdenes militares.

La figura de don Juan González de Roa, aunque novelada en sus conflictos internos y en algunos detalles biográficos para darle profundidad, está inspirada en personajes históricos reales que desempeñaron ese cargo. Los blasones de su escudo (castillos, jabalíes y cruces) y su lealtad a la Orden son elementos creados para encarnar el perfil de un caballero calatravo de la época.

La Ruta de la Vera Cruz, que menciono como camino de peregrinos, era una de las vías de comunicación y peregrinación menores que surcaban la península, dando a fortalezas como Moya un papel de refugio y vigilancia.

Agradezco vuestra compañía en este viaje. Espero que, entre estas piedras literarias, podáis sentir el mismo eco de la historia que me impulsó a escribirla.

¿Hay algún rincón, leyenda o personaje de la historia de Moya que os gustaría ver reflejado en los próximos capítulos? Vuestras ideas y comentarios en Garcimolina.net son siempre bienvenidos.