Fue en este contexto de rutas cruzadas, de caminos que no figuraban en los mapas, pero sí en los corazones de los peregrinos; donde un hombre sencillo comenzaría a recorrer su propia senda. Herminio no portaba espada ni hábito. Tampoco buscaba fama ni gloria. Solo llevaba consigo unas manos hábiles, una mirada atenta y una historia que, sin pretenderlo, terminaría entrelazada con la de muchos.

El cotidiano vivir de un peregrino en la senda de la Vera, en el siglo XIV, se caracterizaba por retos físicos, espirituales y sociales. «Hacia la Vera Cruz para venerar el Lignum Crucis»

El inicio del viaje, abril de 1347

El trayecto del camino de la Vera Cruz desde los Pirineos, que une Puente la Reina (Navarra) y Caravaca de la Cruz (Murcia), pasaba por Calatayud, Teruel, Libros, vía el Rincón de Ademuz y las tierras de Moya, hacia Albacete; requería de motivación. Los peregrinos partían por razones religiosas, (cumplir promesas, expiar pecados), pero también por aventura, obligación feudal o incluso como castigo judicial. Esto requería una preparación, recibían la bendición en su parroquia, llevaban una túnica, sombrero de ala ancha, bordón 11 (bastón de peregrino) y una calabaza para agua. Los más adinerados llevaban dinero; los pobres, mendigaban.

En la jornada diaria, su horario era ajustado, salían al amanecer (tras oír misa de laudes en alguna iglesia, ermita o monasterio), caminaban hasta el mediodía y descansaban en las horas de calor. Recorrían un trecho diario, entre 20 y 30 varas castellanas, unas 5 leguas y media; dependiendo del terreno, de sus condiciones físicas y de su salud. El camino era peligroso, a causa de los ladrones, animales salvajes y enfermedades oportunistas que acechaban (sobre todo las aguas contaminadas). Los soldados desocupados y el bandolerismo eran lo más temido en la Sierra de Cuenca y concretamente en la Baja Sierra. La sequía y el calor extremo en verano eran preocupantes al ser la ruta murciana muy árida.

No había ejércitos regulares deambulando al margen de la ley, pero sí grupos de hombres armados —muchos de ellos exsoldados o mercenarios desmovilizados— que aprovechaban el aislamiento de los caminos y el desorden de las guerras fronterizas, para asaltar a viajeros, caravanas, comerciantes, granjas y pequeñas aldeas. Los caminos estaban señalizados, seguían mojones, cruces, flechas talladas en la piedra o en los árboles.

El alojamiento y la comida, se daba en los hospitales de peregrinos; refugios gestionados por órdenes religiosas (como los hospitalarios), donde dormían en grandes salas comunales, a veces sobre la paja. No siempre había comida, pero en algunos les ofrecían pan, vino y sopa. La comida, en general, era básica y escasa, más frugal, pan de centeno, aceitunas, higos secos y, en zonas de secano, gachas migas (plato de pan y grasa), legumbres, algo de tocino y vino (más seguro que el agua, por la contaminación de los acuíferos intramuros o poblacionales). En zonas montañosas, comían castañas, bellotas, cerrajas o queso. Las posadas, solo estaban al alcance de quienes podían pagar. A menudo compartían camas comunales con extraños.

Riesgos, dificultades, y el camino como trampa

Los caminos poco vigilados eran territorio de salteadores y bandidos. Soldados desmovilizados, convertidos en bandoleros tras la guerra de los dos Pedros (1356-1369) — Esta tuvo un impacto devastador en la vida de los peregrinos y aldeanos de la Baja Sierra de Cuenca. Asaltos sistemáticos, grupos de excombatientes, acechaban rutas de peregrinación hacia Caravaca. Robaban limosnas, víveres y ropa, pero también credenciales, (vendibles a fugitivos que buscaban identidades falsas). Los secuestros de peregrinos con posibilidad de rescate (mercaderes, clérigos), eran llevados a grutas o torres derruidas en la sierra para negociar su libertad.

Profanación de hospitales de peregrinos, refugios, ermitas (como Santerón), eran salteados. Los bandidos usaban sus techos para guarecerse. Uso de la táctica de bandolero, y el arte de emboscar en accidentes naturales, vigilaban desde riscos como lo alto de la Ceja, la Peña del Pardo, el Pico de la Peña y el Cerro Matea (en Garcimolina). Usaban cuernos o espejos (fragmentos de metal pulido o incluso cuchillas), para avisar de caravanas. Trampas en desfiladeros y en cañones como el Barranco del Lobo, barranco de abajo, el de arriba y las Galeras. Precipitaban peñascos o troncos para despeñar jinetes. Conocían la infiltración, y algunos se hacían pasar por pastores o peregrinos para espiar las aldeas y sus moradores.

A respuestas de los pastores y labriegos, con el ingenio de la desesperación, se hacen aldeas fortificadas, muros de tapial, bardales con espinos y aliagas, troncos con púas («tormos») y pozos ocultos en patios. Algunos peregrinos estaban armados, no solo llevaban bordón, sino daga y, en ocasiones, una ballesta. Por eso, muchos peregrinos viajaban en grupos.

Las enfermedades más comunes eran la disentería, fiebres o el «fuego de San Antón» (ergotismo, por comer centeno contaminado). Los hospitales atendían, donde los había, pero la mortalidad era alta. Las estafas y el engaño estaban a la orden del día, y posaderos o cambistas engatusaban a los incautos.

Se utilizaban códigos secretos, los arrieros y tratantes marcaban árboles con cruces invertidas o cantaban coplas de aviso.

«En el camino de Moya,»

la corneja no vuela sola…

—Marcad los robles al alba

con cruces que el viento borra—.

Quien entienda esta cantiga,

sabe que el lobo ronda,

y que en las grietas del campo

«La cerrajilla aflora».

El castillo de Moya y la inseguridad en la Baja Sierra de Cuenca (1350-1400)

Durante la segunda mitad del siglo XIV, el Castillo de Moya y sus dominios fueron un enclave codiciado en medio de las turbulentas luchas por el poder en la Corona de Castilla. Aunque nominalmente bajo el control de los señores de la Casa de Cabrera, su posición estratégica lo convirtió en objeto de disputa entre:

— La Corona de Castilla, que buscaba consolidar su autoridad.

— Las órdenes militares (Santiago y Calatrava), están interesadas en ampliar dominios.

— Grandes familias nobiliarias, que pugnaban por aumentar su influencia.

En 1358, el infante D. Juan de Aragón fue ejecutado por orden de Pedro I de Castilla, en el contexto de las tensiones entre las coronas de Castilla y Aragón. Su hermano, el infante D. Fernando de Aragón, había ostentado hasta ese momento el Señorío de Requena y Moya, territorios en disputa por su valor estratégico en la frontera.

Contexto político

Requena y Moya eran zonas codiciadas en la línea divisoria entre ambos reinos, especialmente durante la Guerra de los Dos Pedros (1356–1375), cuando Pedro I de Castilla y Pedro IV de Aragón se enfrentaron por el control de territorios como el Reino de Valencia y zonas limítrofes. El asesinato de don Juan intensificó las tensiones. El infante don Fernando, al perder a su hermano, rompió sus vínculos con Castilla y volvió al servicio del rey aragonés, Pedro IV el Ceremonioso.

Consecuencias y acuerdos

A cambio de liderar las campañas militares contra Castilla, Fernando cedió a sus señoríos —incluidos Requena y Moya— a la Corona de Aragón.

Estos territorios fueron utilizados como garantía en pactos posteriores entre ambos reinos, como en el Tratado de Binéfar (1363) y las negociaciones de la Paz de Terrer (1361).

Se acordó que, tras la conquista del trono de Castilla por el bando aragonés, Fernando entregaría villas como Moya, Requena, Cuenca, Cañete y otras, incluyendo el Reino de Murcia, al monarca aragonés.

Conflictos que marcaron la región

Guerra Civil Castellana (1366–1369): Moya fue escenario de enfrentamientos entre los bandos de Pedro I «el Cruel» (apoyado por Inglaterra) y su hermanastro don Enrique de Trastámara (respaldado por Aragón y Francia). La guerra dejó la zona devastada y sembró el caos institucional.

Las órdenes Militares, tanto la Orden de Santiago como la de Calatrava, intentaron hacerse con el control de Moya, aprovechando su valor defensivo y su ubicación clave en las rutas entre Castilla y Aragón.

Consecuencias para la población, el auge del bandolerismo. Tras conflictos como la Guerra de los Dos Pedros (1356–1369), muchos soldados y mercenarios quedaron sin paga ni señorío. En la Baja Sierra esto se tradujo en: Grupos armados itinerantes, no eran ejércitos regulares, sino bandas de excombatientes desmovilizados, mercenarios sin contrato y oportunistas. Ataques a viajeros y aldeas, aprovechaban el aislamiento de los caminos serranos —con sus cañones, bosques de encina y antiguas atalayas— para asaltar caravanas, peregrinos y poblaciones indefensas. Falta de autoridad efectiva. La debilidad de los señores locales y el desgaste de las guerras impedían garantizar seguridad.

Impacto en peregrinos y aldeanos

Para los habitantes de la zona y los viajeros (como peregrinos o comerciantes), esto significaba: Riesgo constante, moverse por los caminos requería escoltas o rutas alternativas. Economía afectada. Las aldeas, ya de por sí pobres, sufrían saqueos y extorsiones. Refugio en lugares fortificados. Poblados como Moya, con su castillo, se convertían en islotes de relativa seguridad.

Entre 1350 y 1400, la Baja Sierra de Cuenca fue un territorio fronterizo donde la ley dependía de quien tuviera más espadas. La combinación de guerras civiles, ambiciones nobiliarias y mercenarios sin oficio convirtió la región en un paisaje de oportunidades para algunos y de pesadilla para muchos.

Consecuencias históricas documentadas

El abandono de rutas, el camino real Cuenca – Valencia, se desvió hacia el norte (evitando la Baja Sierra) hasta el siglo XV. Con intervención de órdenes militares, Calatrava y Santiago crearon «hermandades de frontera» (milicias locales) para cazar bandidos.

Leyendas negras, surgieron mitos como el «Demonio de las Encinas». Figura legendaria que aparece en las tradiciones orales de la Baja Sierra, en relatos medievales vinculados a los caminos de peregrinación hacia Caravaca de la Cruz. No se trata de un demonio clásico de la demonología cristiana, sino de un bandido mítico que, según las leyendas, habría hecho un pacto con el diablo en la llamada Cueva la Mora. Se decía que este personaje merodeaba entre encinas y barrancos, emboscando a peregrinos y aldeanos. Su fama se extendió por los caminos entre Ademuz, Moya y Algarra, zonas de paso hacia Caravaca. Según la tradición, vendió su alma para obtener poderes sobrenaturales: podía desaparecer entre la niebla, imitar voces humanas y detectar objetos sagrados, como cruces o reliquias.

Rasgos míticos, se le representaba como un hombre encapuchado, con ojos rojos y una capa hecha de piel de lobo, no podía entrar en ermitas ni tocar agua bendita. En noches de luna llena, se escuchaban susurros entre las encinas, atribuidos a su espíritu errante.

La leyenda surgió tras la Guerra de los Dos Pedros (1356–1369), cuando muchos soldados desmovilizados se convirtieron en bandoleros. El demonio de las Encinas encarna el miedo colectivo de los peregrinos que cruzaban zonas sin vigilancia, donde los asaltos y secuestros eran frecuentes. Este personaje forma parte de la tradición local, una mezcla de realidad histórica y superstición medieval, que aún se recuerda en coplas y cuentos regionales.

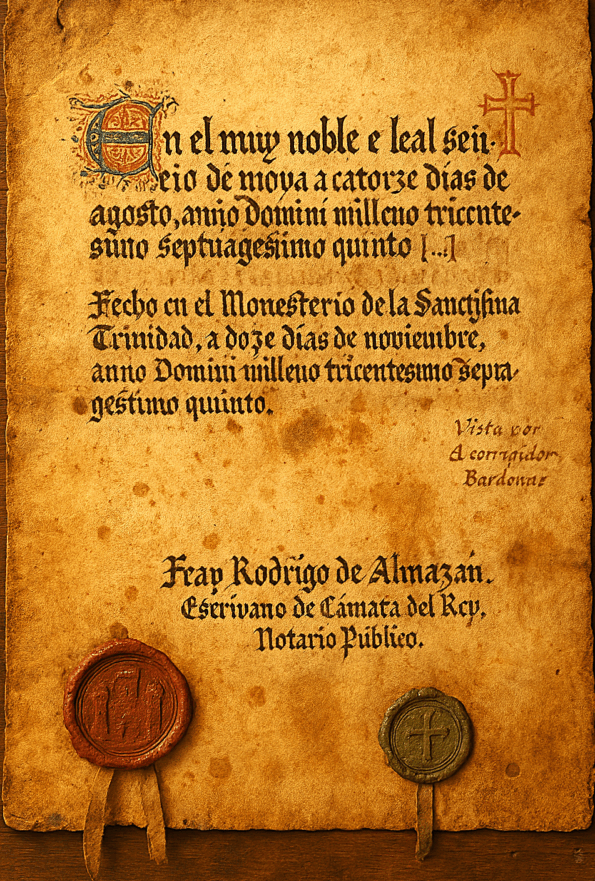

Recreación ficcionada y transcrita, de un pergamino notarial de la época, año de 1375

En el muy noble e leal señorio de Moya, a catorze dias de agosto, anno Domini milleno tricentesimo septuagesimo quinto

Las casas del conçexo desta villa, estando ayuntados los onrados omes buenos: alcaldes, regidores e procuradores del comun, con presencia del licenciado Luys Gomez de Cañete, theniente de corregidor por mandado del señor Ferrando de Bardenas, corregidor por el rey nuestro señor en esta plaça.

Y en presençia de mi Fray Rodrigo de Almazan, escrivano real por privilegio de la Corona e notario apostolico, se traslado de los archivos de la Real Chancilleria de Cuenca e del arca de los privilegios deste ayuntamiento este testimonio, por ser cosa memorable e digna de perpetua memoria.

Del arribo de los romeros

En el mes de maio, quando las nieves del Xavalambre desfaçen en rios e los prados visten verdura nueva, llego a esta villa una compaña de romeros cristianos. Guiabalos un fidalgo de nombre Gonzalo de Albarrazin, de noble semblante, que traya en el pecho la cruz bermeja del Apostol Santiago.

Con el vinieron omes e mugeres de las terras altas del Rincon de Ademuz, movidos por devoçion de llegar a la Santa Cruz de Caravaca e postrarse ante su virtud. Recivioselos con caridad, dandoles pan moreno e potaxe de garvanços en señal de paz.

De las guerras e males del reyno

Como es notorio a todos, estos tiempos han seydo de grand tribulaçion en Castilla. Por las guerras entre el rey don Pedro e don Enrique su hermano, esta villa —so senyorio de los claros Cabrera— padecio robos, pechos forçosos e paso de mesnadas.

Las Ordenes de Santiago e Calatrava, cobdiçiosas desta fortaleza, contienden como lobos. E los soldados despedidos, sin soldada ni honra, fiçose salteadores en los caminos de Santeron a Ademuz. Alli moran los llamados «omes sin senyorio», que ni temen a Dios ni guardan ley.

Del acogimiento en la Albacara

El dicho Gonzalo, sabidor de estos peligros, demando al comendador santiaguista amparo en la Albacara. Por tres días e noches ovieron los romeros abrigo en su recinto.

Allí compartieron pan de çenteno e contaron maravillas:

Unos vieron cruçes fechas por mano angélica en las peñas del Pardo de La casa e corral de Garcia e Molina.

Otros oyeron en nieblas el llanto de doña Mencia, que segun fama mato a su marido con punyal por celos.

Fecho e firmado en Moya, el dia susodixo, en testimonio de verdad.

Fray Rodrigo de Almazan

Escrivano de camara del Rey e notario publico

Todos trayan cruçes de box, labradas con primor, que vesavan al alba como reliquias.

E porque la memoria de los romeros non solo techo, sino fee viva e dura.

Postrera declaraçion de fe e memoria, sacada de los privilegios que en el Monesterio de la Sanctissima Trinidad se guardan, por mano de Fray Rodrigo de Almazan, escrivano real e notario apostolico:

Sepan quantos esta carta vieren como yo, fray Rodrigo, notario susodicho, fago fee e testimonio verdadero: esta escriptura se guarda entre los libros de mi offiçio en dicho monesterio, por memoria perpetua de lo acaescido en estas tierras de frontera que, maguer fueron feridas por guerras e espadas, jamas dexaron de ser balsamo e amparo para el anima romera.

E asy consta por fee autentica que, primero que la devoçion a la Sancta Cruz de Caravaca fuese mandada por bulas de Pontifices o decretos de Reyes, ya floresçia en el corazon simple del pueblo menudo, como fuente que mana sin cavador. El fervor non espero a sellos ni çedulas: nacio en las palabras del pastor, en los inojos del aldeano, en los cantos de los caminantes.

Dicha tradiçion, nacida del sudor e la terra, fue guardada por los moradores destos fines del reyno, do cada senda tiene memoria e cada penya, oraçion. Por ende, esta relaçion queda asentada e sellada por honra de los que vinieron con pie polvoriento e fallaron en esta villa non solo techo, sino fee viva que dura.

Fecho en el Monesterio de la Sanctissima Trinidad, a doçe dias de noviembre, anno Domini milleno tricentesimo septuagesimo quinto.

Fray Rodrigo de Almazan

Escrivano de Camara del Rey, Notario Publico.

Basado en documentos del Archivo Municipal de Moya

(1380-1400) y el estilo notarial de Pedro López de Ayala, cronista real coetáneo

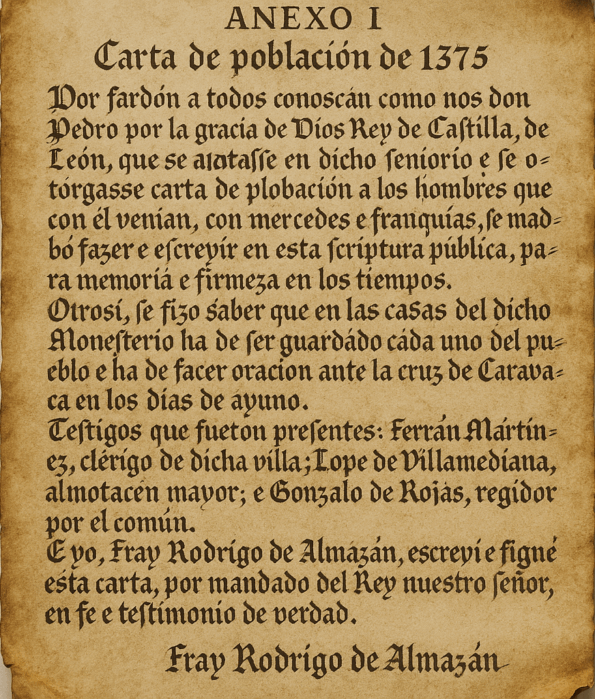

Por fardón: En el contexto notarial medieval.

Se puede interpretar como declaración, mandato público o declaración solemne.

Era una fórmula para introducir un anuncio oficial.