Nuevos horizontes

Nueva partida

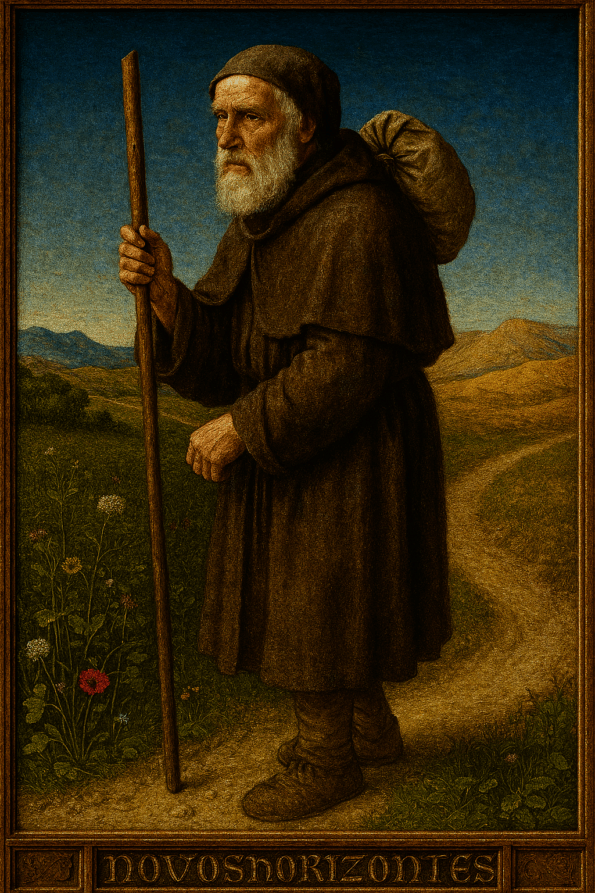

— «Es hora, Herminio, el camino no espera», — se dijo a sí mismo.

Mientras se alejaba de Fuente del Espino, el paisaje transformaba su esencia ante sus ojos. Las colinas verdes y ondulantes quedaban atrás, diluyéndose en la distancia, pero su corazón permanecía colmado de gratitud por los recuerdos que atesoraba.

— «¿Volveré a ver este cielo tan familiar?», pensó con un nudo en la garganta.

El paisaje se transformaba ante sus ojos, el verde cedía paso a tonos amarillentos y tierras más abiertas. Aun así, su corazón seguía colmado de gratitud por los recuerdos que atesoraba. En su mente resonaban las palabras de Román, su amigo y mentor,

— «El verdadero valor no está en lo que haces con las manos, sino en los lazos que forjas con ellas».

Herminio sonrió levemente, apretó el bordón y, en voz baja, musitó.

— «Que no me fallen ni los pies ni el corazón».

Y emprendió su nueva travesía. Avanzaba hacia tierras desconocidas, donde esperaba hallar nuevos peregrinos y guardianes del arte. Portadores de historias que tomarían forma con cada encuentro.

Los pasos lo conducían a un futuro incierto, aunque siempre con la fe de que se llevarían las lecciones adquiridas. No solo perfeccionó el tejido del mimbre, la anea y el esparto, sino que aprendió a valorar el metal y comprendía el verdadero significado del diálogo y el intercambio entre diferentes formas de vida. La voz de Román seguía presente, recordándole que el verdadero valor se encuentra en los lazos que forjamos y en la voluntad de aprender unos de otros.

Herminio continuó viajando por diferentes caminos con su nueva misión, llevando la historia de Garcimolina y Santerón a comunidades, que aún no conocían el arte del mimbre. Su andar por senderos polvorientos lo enriquecía con los pasos, y en las aldeas que visitaba, sentía la necesidad de compartir la experiencia de cada cruz grabada en vigas y la esencia del arado. Su intención no solo era activar la chispa de la comunidad y la fe en los demás, sino también aprender de las diversas tradiciones que encontrará en su camino.

El camino se abrió.

A lo largo de su travesía, Herminio conoció diferentes aldeas, granjas, rentos y familias donde el arte y la fe continuaban floreciendo. En la plaza de un nuevo pueblo, se encontró con otros peregrinos como él, quienes compartían anhelos y alegrías, unidos en su deseo de dejar una huella positiva en el mundo. Se sentó a la sombra de un olmo gigante, viendo cómo otros hilos artesanales de vida se tejían a su alrededor.

Su voz fluía, transportando la esencia de su historia con la palabra. No era solo un artesano, se convirtió en un mensajero de amor y unidad, llevando consigo lo aprendido en todos los encuentros. La herencia colectiva de su tiempo en la casa de la granja se expandía, integrándose en las historias de otras comunidades. Lento y constante, el mensaje de colaboración y amistad continuaba resonando, como un eco vasto que llenaba el aire con significados profundos.

Un anciano, que descansaba bajo el olmo, le recordó lo que Román le había enseñado.

— «Aquí todo lo que florece, prospera porque alguien lo cuida».

Herminio asintió para sus adentros.

— «Tiene razón, nada nace solo, ni es espontáneo».

Se sentó junto a otros peregrinos que compartían anhelos y alegrías. Tomó aire, y comenzó a relatar las historias de Garcimolina, la ermita de Santerón, y la unidad junto a Román.

— «No soy solo artesano» — explicó.

— «Viajo para que otros conozcan lo que yo aprendí… y para aprender de ellos».

Su voz fluía entre las ramas del olmo, como un río que se mezcla con otros afluentes, y poco a poco las comunidades que visitaba, quedaban unidas por un mensaje de colaboración y esperanza.

Camino hacia el Sur

Durante dos semanas, Herminio caminó hacia el sur, dejando atrás los páramos calizos y fríos del reino de Castilla. El camino se abría entre encinares y campos de cebada, donde el aire olía a polvo y a pan recién hecho. Al pasar por las primeras aldeas, observó la vida sencilla de los campesinos que, al anochecer, se reunían junto a los hornos comunales. En los portales, las mujeres hilaban mientras los niños recogían agua del pozo. Cada jornada ofrecía un nuevo matiz del mismo impulso humano, trabajar, creer y resistir.

Más adelante, las tierras se volvían más cálidas. Las colinas se vestían de olivos, y los arroyos, aunque escasos, serpenteaban como hilos de plata entre los huertos. En una villa cercana a Hellín, Herminio compartió refugio con un grupo de arrieros que transportaban vino y esparto hacia Caravaca. De ellos aprendió los nombres de los montes y las sendas escondidas entre los pinares. Por las noches, al abrigo de los corrales, escuchaba relatos de fronteras, de pastores que habían cruzado las sierras, para comerciar con sal y aceite.

El sol del mediodía caía implacable sobre los caminos pedregosos cuando divisó, a lo lejos, las torres de Caravaca. La ciudad parecía levantarse de la roca como una promesa. Pero en lugar de júbilo, sintió una calma pesada, una certeza interior, lo que buscaba no estaba más allá, sino atrás. El rumor de las fuentes y el eco de las campanas le recordaron la voz de Román, la quietud del taller y el olor a mimbre recién humedecido.

A pesar de lo bueno y lo hermoso del camino, comprendió que su destino no era avanzar, sino regresar. El sur le había mostrado lo vasto del mundo; la baja sierra, lo profundo.

El llamado de Garcimolina

Aún le faltaba un tramo para llegar a Caravaca, pero la mente de Herminio empezó a traicionarle. Tras semanas de camino, en cada posada y bajo cada olmo solitario, soñaba con volver a la Granja de Garcimolina.

— «No como el peregrino que partió… sino como un maestro que vuelve a enseñar lo aprendido» — imaginaba.

— «Quiero ver los rostros de quienes deseen aprender», — pensaba.

Las imágenes lo asaltaban con claridad, visualizaba talleres al aire libre bajo el olmo centenario, donde enseñaría a trenzar cañas mientras contaba historias de caminantes. Los labradores y ganaderos aprendían no solo cestería, sino también la herrería que Román les había enseñado, forja de herramientas. Niños riendo mientras torcían mimbre húmedo, sus manos pequeñas repitiendo los gestos que él había llevado de pueblo en pueblo. Se repetía una frase mientras ajustaba la carga sobre su hombro.

— «El arte y la fe son puentes», — pensaba.

— «Pero los puentes solo sirven si otros los cruzan».

El anhelo de regresar ardía en su pecho, Herminio apretó el paso. Sabía que debía cumplir su promesa en Caravaca, postrarse ante la Cruz y dar gracias por el camino recorrido. Dejar allí un canasto tejido con mimbres de Garcimolina y Santerón, símbolo de que los senderos siempre llevan a casa. Solo entonces, con el deber cumplido, volvería para sembrar lo que había cosechado. Pero Garcimolina ya no era únicamente un lugar, era su herencia y testimonio.

El peregrino cumplirá su promesa

Herminio llegó por fin a Caravaca, con los pies polvorientos y el zurrón ligero. Cumplió con los rituales, besó la Vera Cruz en la basílica, oyó misa en latín bajo las bóvedas de piedra, y encendió una vela por los que quedaron atrás. Pero mientras los demás peregrinos lloraban de emoción, él sintió una calma extraña, más suave que el júbilo de la multitud.

En la posada donde pernoctó, mientras repasaba las marcas de su bordón — tantas como días de camino —, comprendió que su verdadera promesa no estaba aquí. Garcimolina lo esperaba. Mateo, que le guardaba las mejores varas de mimbre. Los niños que imitaban sus puntadas torpemente. El olmo cuya sombra ya era como un abrazo.

Hasta la vieja Teresa, que tenía razón, reflexionó. Uno no escapa de su tierra, la lleva dentro y vuelve a ella transformado, le había dicho al partir.

— «Las raíces no se llevan, se vuelve a ellas».

La última lección

Antes de emprender el viaje de vuelta, Herminio dejó en Caravaca un canasto especial. Trenzado con mimbre de Garcimolina y cañas del río Argos, en las ramblas cercanas a Archivel, en Caravaca. Adornado con dos cruces, una grande (la de la Vera Cruz) y otra pequeña (la del arado de Román).

El posadero, al recibirlo, preguntó.

— «¿No se queda para enseñar el oficio aquí?»

Herminio negó con una sonrisa.

— «Mi taller ya tiene dueños».

— «Más allá, en la sierra, donde los brazos desaguan en el Cabriel y se hace estrecho, me esperan manos que trenzan, oídos que escuchan y que quieren aprender».

Al pisar el Puente Santo, — ese viejo enlace entre Cehegín y Caravaca, testigo de siglos de peregrinos —, el viento le trajo de pronto el aroma a pan recién horneado, igual que el que hacía Juana la Molinera en Garcimolina.

— «Esta vez no busco nada». — pensó, apretando el paso.

— «Ahora regreso para entregar todo lo aprendido».

No era nostalgia, era el rastro tangible de su propio recorrido. Cada paso sobre las piedras desgastadas del puente le recordaba, los cestos dejados en posadas a cambio de cobijo. Las historias compartidas con niños de ojos brillantes. Las carcajadas con otros caminantes al calor del fuego. Esta vez, no avanzaba para buscar algo. Volvía para entregar todo lo aprendido, supo que el horizonte que había buscado… siempre estuvo en sus raíces.