El regreso de Herminio: El viejo peregrino del mimbre, inició el camino de regreso a Garcimolina. Desanduvo Herminio los caminos del sureste, cruzando viñas, páramos y barrancos. Catorce soles le vieron pasar, y en cada uno dejó una historia, un pan duro y una mirada al norte. Cuando por fin divisó la torre de Abengomar, el polvo de Murcia aún le pesaba en las sandalias.

Sus pisadas eran más lentas, sus manos temblaban, pero sus ojos aún guardaban el brillo sereno de quien ha vivido con propósito. Así, con paso sereno, desanduvo la senda, siguiendo el impulso de volver con los suyos y continuar, desde allí, el tejido que nunca había dejado de crecer.

La baja serranía de Cuenca se desplegó ante él como un bálsamo. No era el paisaje áspero y penitente del peregrino, sino la geografía familiar del que regresa a su refugio. El aire, cargado de aroma a tomillo y ajedrea, le envolvía como una manta limpia.

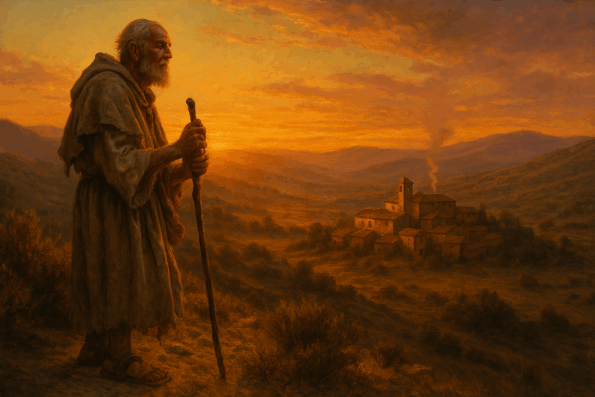

Al atardecer, de la segunda semana de vuelta, desde lo alto de “La Ceja”, avistó por fin el caserío fortificado de Garcimolina, recortado contra el cielo en el valle del río Algarra. El humo que se elevaba de una chimenea dibujaba espirales lentas en el aire quieto. No era el espectáculo de una gran villa, sino la humilde promesa de un cobijo. Una paz profunda, corpórea, se apoderó de él. No era la armonía de la redención conseguida, sino la tregua de quien ha dejado de luchar contra sí mismo.

Desde la Ceja

Mientras descendía por la vereda

Que bajaba, como un costurón cicatrizado, hacia Garcimolina, sus pensamientos, antes un torbellino de culpa, se aquietaban. El crujir de sus pasos sobre los guijarros de la tierra y “los bolos” de los cantos rodados del camino, se mezclaba con el rumor del viento en los pinos. Ya no huía. Caminaba hacia un lugar que, sin ser suyo, le acogía. En cada respiro profundo, parecía desprenderse de un fragmento más del lastre que había cargado hasta entonces.

No volvía siendo un extranjero, sino como uno de los suyos. Nadie lo había olvidado. Su nombre, su arte y sus historias seguían presentes en los hogares, en los canastos y las estoras que colgaban en las paredes y en los recuerdos cocinados a fuego lento.

Al cruzar el umbral de su casa de acogida, no hubo titubeo. Dejó la pesada carga de su pasado en el quicio de la puerta, como se deja el barro seco de los zapatos. El fuego a tierra crepitaba en el hogar, la misma silla de anea lo esperaba. Se sentó, y esta vez, el calor de las llamas no solo le calentó las manos, sino que le reconfortó el alma. Aquí, en el silencio roto solo por el chisporroteo de un leño sobre los morillos, el cuerpo y la mente encontraron, por fin, el descanso que anhelaban. Había vuelto a la tierra que, sin ser la suya, le permitía echar raíces de nuevo.

El regreso a Garcimolina, era una cascada de emociones, cada mañana, al despertar en su habitación cerca de la plaza, Herminio dejaba que los repiques de las campanas de la capilla lo transportaran a otro tiempo.

Ya no tejía con la agilidad de antes. Sus dedos, torpes por la edad y cansancio acumulado, apenas lograban enlazar una vara de mimbre sin fallar. Aun así, cada intento suyo se celebró como un gesto de amor. Las nuevas generaciones lo rodeaban en silencio, aprendiendo más de su paciencia que de su técnica. Herminio no enseñaba con palabras, sino con la calma de su mirada y el respeto que mostraba por cada hilo de vida. No eran solo sonidos, sino llaves que abrían arcas de recuerdos, y en su mente se sucedían imágenes vívidas de Garcimolina, como un río de gratitud que lo envolvía.

La plaza y sus fantasmas alegres

Mientras observaba a los vecinos pasar.

—«Mujeres con cestas de lino o ropa sucia para lavar en el lavadero, niños persiguiendo gallinas, ancianos que compartían noticias junto al olmo».

— «Veía superpuestas las escenas de su juventud».

El olor que salía del horno a pan recién cocido, (ese aroma que lo perseguía «de contino»), igual que cuarenta años atrás, cuando él, compraba hogazas para su padre enfermo, allá en el pueblo de su Burgos natal.

Las piedras gastadas de la fuente, donde una tarde de verano su hijo pequeño.

— «¿Cómo se llamaba?» Sí, «Ricardo».

— «Se mojó los pies riendo», mientras su esposa, Leonor, le regañaba con los ojos brillantes.

— «El crujir de las ruedas de un carro cargado de heno», idéntico al que usaba su hermano Martín para llevarlo a cazar perdices al monte.

El camino, como espejo en su peregrinaje a Caravaca, a cada paso, le había devuelto un fragmento de Garcimolina. Al cruzar un arroyo, recordó el río de los chopos, donde pescaba truchas de niño con sus manos, sintiendo el agua helada como un bautizo de inocencia. Pasando junto a un horno de cal, revivió los inviernos en que ayudaba a quemar yeso con los viejos del pueblo, compartiendo castañas asadas e historias de lobos.

Viendo a un padre cargar a su hijo en hombros, sintió el peso fantasmal de su hijo Ricardo.

—Tan ligero entonces, tan pesado ahora—.

La contemplación como redención

Ya no era el hombre de acción que partió de Garcimolina con rabia y miedo. Ahora, inclinando la cabeza ante los vecinos, entendía que había vuelto sin moverse.

— «Los mismos vencejos anidan en los mismos tejados», pensó al ver los veloces oncejos entrar en los alares de la vieja capilla.

— «Hasta las sombras son viejas conocidas», susurró al notar cómo la luz de la tarde alargaba las siluetas, creando un ambiente fantasmagórico de danza, igual que en su infancia.

Las campanas, las que doblaron cuando nació su hijo, ahora tocaban para misas ajenas. La piedra del umbral, gastada por generaciones de pies, incluidos los suyos, los de su esposa Leonor, y los de su hijo Ricardo, aprendiendo a caminar…

Garcimolina ya no era un lugar, sino un espejismo de bondad que Herminio llevaba consigo. En Caravaca buscó perdón, pero fue al volver —sin irse— cuando comprendió que la verdadera expiación estaba en recordar sin dolor.

Nota del autor

Al cerrar este ciclo sobre Herminio, el peregrino del mimbre, siento la necesidad de subrayar que su historia no es la de un viaje, sino la de un regreso. Un regreso que no se mide en leguas, sino en capas de conciencia arrancadas a fuerza de silencio y memoria.

Quise explorar la paradoja de quien busca fuera una absolución que solo puede encontrar dentro de sí mismo. La peregrinación a Caravaca no fue su verdadero camino; fue solo el prólogo necesario para el viaje esencial; el que lo llevó de la culpa paralizante en el umbral a la paz activa junto al fuego, y de ahí, al reencuentro consigo mismo en las piedras ancestrales de Garcimolina.

Herminio no encontró la redención en la meta sagrada, sino en el acto humilde de reconciliarse con su propia humanidad. Aprendió que no se trataba de ser perdonado por los dioses, sino de perdonarse a sí mismo por sus fragilidades. La escena final no es la de un héroe, sino la de un hombre que, al fin, deja de huir de los ecos de su pasado para escucharlos como una partitura de lo que fue y de lo que pudo amar.

Su viaje era, en el fondo, una espiral ascendente, partió de Garcimolina para, al final, llegar por primera vez a ella. Pero el verdadero hogar no es un punto en el mapa, sino un estado de la conciencia. Y la mayor lección, la que espero quede resonando, es que a veces hay que recorrer el mundo entero, para entender que la paz se teje con los hilos rotos, que siempre estuvieron en nuestras manos.

Esta es, en definitiva, una historia sobre la audacia de volver a empezar, cuando el único camino que queda es el que lleva a casa.

Tu mensaje se ha enviado