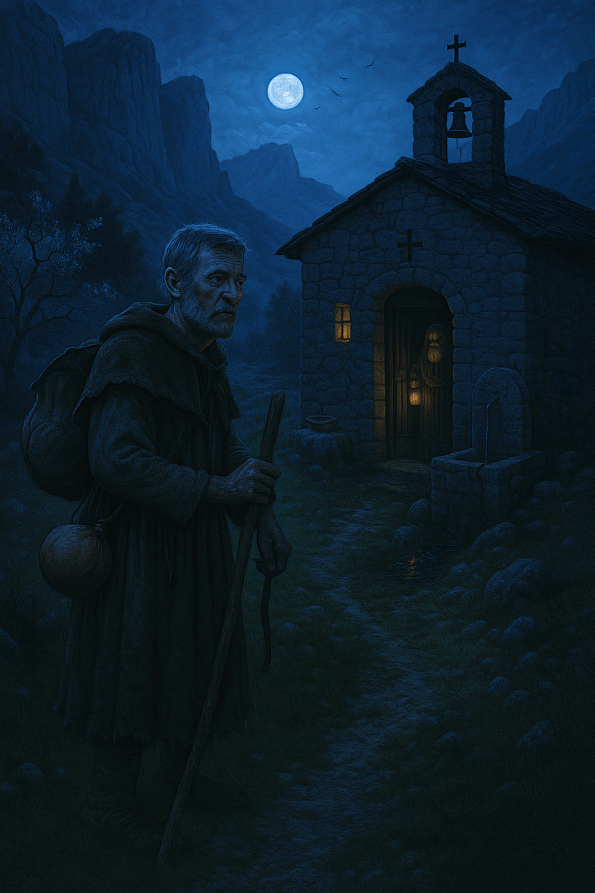

Herminio, el peregrino del mimbre. Al amanecer en el Rincón de Ademuz, el frío matutino se colaba entre los pliegues de la túnica de Herminio, peregrino castellano que había dormitado en el atrio de la iglesia de Santa María de Ademuz, bajo la mirada benévola del párroco. Este le había ofrecido pan de centeno y un trago de aguardiente para calentar el cuerpo. Era el catorce de abril de 1347, y la primavera aún no había suavizado del todo las heladas nocturnas, de aquellas sierras fronterizas entre Valencia, Aragón y Castilla.

La senda serpenteaba entre peñascos grises y almendros en flor. A mediodía, el sol apretaba con fuerza, y Herminio se detuvo a beber de un manantial cercano a las ruinas de una antigua ermita. En una de sus piedras dispersas, alguien había tallado toscamente una cruz patada de Santiago o de San Juan. Mientras apagaba su sed, un ermitaño harapiento y mal nutrido, emergió de entre las sombras.

— «¿Vas a Caravaca, peregrino?» —preguntó con voz ronca—.

— «Reza por mí…» Yo estuve allí, pero la Cruz no me sanó». Al decir esto, levantó el faldón de su túnica y mostró una llaga purulenta en la pierna. Herminio, compadecido por su aspecto, le entregó un trozo de queso seco antes de continuar su camino, persignándose en silencio.

El camino, como siempre, se extendía ante él: entre riscos y leyendas. Mientras el sol empezaba a declinar hacia las colinas, Herminio, resuelto, decidió abandonar la Ruta de la Veracruz. Su fijación visual siempre hacia delante reflejaba la determinación de explorar un camino alternativo que lo llevaría hasta la ermita de Santerón y más tarde a la casa de labor de García Molina, camino de Moya. Ruta alternativa, este desvío existió como variante menos transitada para evitar el control de los señores de Moya.

El desvío a la Ermita de Santerón. Un camino de Leyendas y Fe

El sol comenzaba a inclinarse cuando Herminio llegó al cruce de caminos del Prado Negro, cerca de Vallanca. Un viejo carbonero, señalando hacia las Riscas de Santerón con dedo curtido, le advirtió:

— «Si buscas bendición antes de llegar a Moya, gira hacia Santerón». «La Virgen se apareció allí a un pastor… pero no tardes». «Tras el ocaso, estos parajes no son seguros para caminantes solitarios».

El carbonero, mientras ajustaba su carga de leña, murmuró otras historias que rondaban por la serranía. “La bruja del Cerro Negrón”: Una sombra encapuchada que aparece entre pinos en noches de tormenta. “El Molino de los Bizcos”, ruinas donde aún se oyen piedras de moler fantasmas. “Los dulzaineros de Vallanca”, tradición viva, melodías tocadas en las fiestas patronales, y que quien las interpreta sin permiso, sufre una extraña afonía temporal.

— «Aquí cada peña tiene su secreto», rio el viejo, «pero Santerón… ese es lugar de milagros».

Le señaló con un dedo nudoso hacia el sudoeste, indicándole los parajes de “Los Carriles y las Riscas”, aleccionándolo para que brincase al otro lado de la sierra de Santerón, dejando a la izquierda el monte del Talayón. En el desvío hacia la ermita, una formación rocosa dominaba el paisaje. La erosión había esculpido en la roca caliza el perfil de un can que parecía vigilar el camino. Los lugareños la llamaban «Cabeza del Perro». Se decía que protegía a los peregrinos si la respetaban (cruzar en silencio aseguraba buen tiempo). En romerías, los jóvenes competían por encontrar el mejor ángulo para ver su hocico de piedra.

— «Si buscas bendición antes de llegar a Moya, ve a Santerón.» Allí, donde el agua canta entre las rocas, la Virgen se le apareció a un pastor. Pero no te entretengas…

— «Después del ocaso, esa no es tierra para cristianos solitarios».

Herminio ajustó su bordón 11 y tomó el desvío. Mientras ascendía, la Cabeza del Perro pareció seguirle con sus ojos de piedra, como recordándole que, en estas montañas, hasta las rocas tienen memoria.

El camino hacia Santerón

Herminio decidió tomar el desvío, indicado. La senda se estrechaba entre terreno baldío, aliagas en flor, bosques de pinos y sabinas retorcidas por el viento. Al coronar la montaña, el aire olía a tomillo y resina de pino. A lo lejos, el rumor de las esquilas del ganado yendo al redil y el verde del “Prao de Santerón”. A la derecha, la mirada le hizo reparar en el agua de un arroyo, que visualmente le guio por la llanura del valle del barranco de la ermita.

Entre el Prao y el Barranco, la rústica Ermita de Santerón se alzaba, en mitad del llano humilde, pero firme, entre unos afloramientos de roca madre acamada. Que asemejaban los brazos extendidos hacia la plegaria y la oración, e intentan acoger la ermita, situada en su extremo, como recibida, con las manos abiertas hacia el cielo.

Un anciano ermitaño de barba blanca, vestido con un sayal remendado, salió a recibirle a medio camino.

— «Bendito el que viene en nombre del Señor». «¿Vas a Caravaca?».

— «¡Sí, hermano!». «Y quiero encomendarme a la Virgen antes de seguir».

— «Pues reza aquí, donde el cielo toca la tierra».

Lo acompañó hacia la ermita y al llegar al “Rento de Santerón”, fue recibido con los brazos abiertos. El repicar de la pequeña campana, poco más grande que un esquilón, de la pobre espadaña. Resonaba en el aire, con un sonido vibrante que parecía llamar a su espíritu.

Al entrar en el modesto edificio del rento, los escasos habitantes lo observaron con curiosidad y cierta desconfianza, intrigados por aquel forastero que avanzaba con un bordón de peregrino, rematado con una calabaza en su mano derecha. Su atuendo, sencillo, pero cuidado, delataba que venía de lejos, trayendo consigo no solo sus escasos pertrechos, sino también historias y un espíritu lleno de vida.

Dentro de la ermita, ya con la noche cerrada y apenas iluminada por dos rústicas velas de sebo. Había un pequeño altar, con una talla románica (de vestir), de madera tosca y escaso policromado, de la Virgen de Santerón, a la que le faltaba un brazo. Sostenía al Niño Jesús en brazos, de los que, se veían la cabeza y el inicio de los brazos cercenados. Estaba muy renegrida por el humo de los años de devoción.

Herminio dejó una moneda de medio real de vellón en el cepillo y más tarde bebió agua del manantial de la “Fuente de la Ermita”, que brotaba bajo la roca, dicen que milagrosa para curar fiebres.

Fuente cercana a la pared orientada al este, de piedra seca. Ubicada al lado contrario de la pequeña espadaña del campanario y a una distancia de unas 120 varas.

Desde hacía días, su alma había forjado una convicción, anhelaba encontrar descanso y tal vez un propósito mayor en su travesía hacia Murcia. La promesa de días mejores lo llamaba, y confiaba en que el camino le depararía gratas sorpresas.

Por los montes de Santerón,

caminaba el buen Herminio,

mimbre en zurrón y bordón,

tejiendo paz y cariño.

Más en riscos y quebradas,

cuenta la voz con amargo luto.

«¡Cuidado con las trochas heladas!

¡Y el ermitaño maldito!»

La Risca del Mediodía, un hito natural en Santerón

Aunque no aparece en mapas oficiales, la “Risca del Mediodía” o Risca de la Hoya Seca”, es un lugar bien conocido por los habitantes de la zona. Su nombre revela su naturaleza y orientación al sur. Como su nombre indica, esta formación rocosa recibe el sol de pleno al mediodía, destacando como un faro natural entre los montes.

Guía para pastores y caminantes, en estas tierras agrestes, donde los senderos se enredan, la risca servía de referencia a ganaderos, cazadores, labriegos y peregrinos para orientarse. Mirador privilegiado, desde su altura, se domina una amplia vista del valle del barranco, el Prao de Santerón y las laderas del Talayón, ofreciendo un panorama maravilloso.

En una época sin brújulas ni mapas precisos, lugares como esta risca, eran esenciales para no perderse en la sierra. Su posición y visibilidad la convertían en un «reloj de sol» natural y un punto de referencia para los que recorrían estos parajes.

En ese mismo momento, el sol hizo su señal en la pared del farallón, iluminando las riscas, y el ermitaño señaló que era la hora y conminó al peregrino a reponer fuerzas. Mientras compartían un plato de gazpacho serrano (pan duro, aceite y hierbas). Más tarde, el ermitaño, con ojos brillantes de emoción, le mostró un pergamino reciente que guardaba como tesoro en la ermita. «Fue escrito hace dos años, por un escribano de Moya», explicó, «para documentar el milagro que acabamos de ver, la roca bañada en luz celestial».

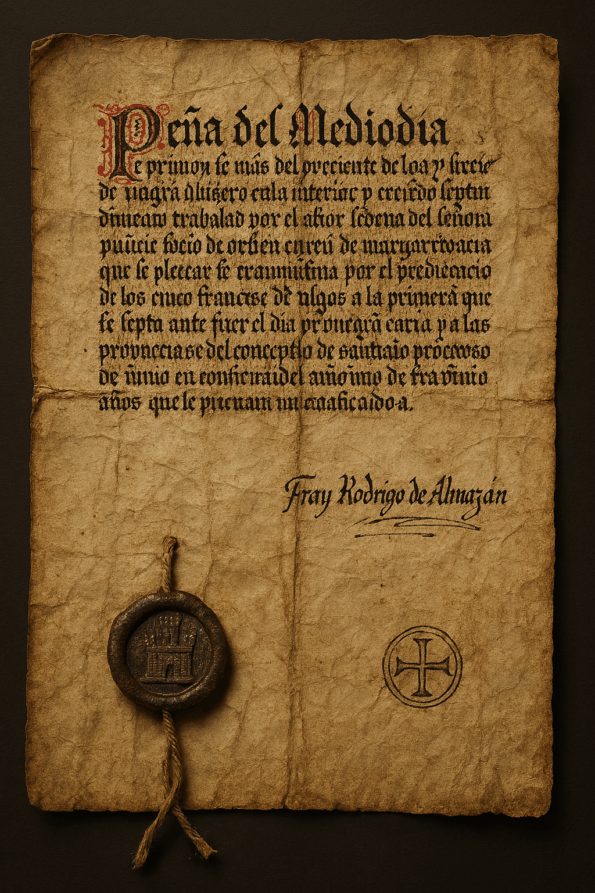

Penya del Mediodia (Sierra de Santerón), Reyno de Castilla.

Anno Domini 1345, die septimo mensis Julii.

Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Fray Rodrigo de Almazan, notario publico por autoridad apostolica y escribano del rey don Alfonso XI, hago fe e testimonio verdadero. En estas terras asperas de la Sierra de Santerón, hay una peña nombrada por los moradores «del Mediodía», y esto por razón cierta.

Primeramente, quando el sol llega al mas alto de su carrera (tanto en estio como en yvierno), hiere con sus rayos justamente la cumbre desta peña, sin errar un punto. Por esto, pastores e labradores toman por reloj natural esta señal, sabiendo que es hora de yantar quando la sombra della se acorta como dedo meñique.

Otrosi, los ancianos del lugar juran por Santa Maria que sus bisabuelos ya usaban esta penya por guia. E aun los romeros que van a Caravaca, si alli llegan a tal hora, sacan su pan e queso, diciendo: «La penya llama a comer». Item mas, en el Libro de los Privilegios de Moia (que yo vide e toque con mis manos), esta nombrada esta penya como moxon en sentencia de terminos del año 1321. E los çagales de las aldeas aun corren a ella quando el sol esta en lo alto, por juego e por memoria.

Fecho en Santeron, a siete dias de jullio del año del Señor de mill e trescientos e quarenta e cinco, ante testigos: don Johan Martinez, alcalde de Algarra y de Pedro el carbonero, vecino viejo e conoscido.

Fray Rodrigo de Almazan

Notario Apostolico e Escrivano del Rey

Recreación del pergamino fielmente guardado por el eremita.

Al atardecer, ya al abrigo del recogimiento, el anciano le contó una historia antigua que heló la sangre al peregrino.

— «Hace años, otro como tu vino aquí, pero no por fe… sino huyendo. Había robado una pequeña cruz de oro en Teruel y la escondió en estas montañas. Apareció ahorcado de una sabina, y dicen que, en las noches de luna llena, su alma sigue el rastro al tesoro profanado».

Herminio se persignó. Fuera, el viento silbaba entre las grietas de las rocas, como si alguien—o algo—susurrara. Como quien reza y no forja, inútil e insuficiente.

Canastos de mimbre

Herminio, conocido en su Burgos natal, como un hábil artesano del mimbre, había aprendido a tejer desde joven. Al percibir la necesidad de la gente de Santerón, decidió ofrecer sus manos a la comunidad. No era en exclusiva un hombre fabricando canastos; cada movimiento de sus dedos buscaba entrelazar no solo fibras, sino también puentes de amistad con todos los trenzados.

Día tras día, se dedicaba a crear canastos, cestas y utensilios del hogar que resultaban muy útiles para los habitantes. Su talento no solo se reflejaba en las obras, dejando las piezas funcionales, sino que también estaban impregnadas de amor y dedicación. La calidad de su artesanía no era un producto, sino un reflejo del cuidado con el que Herminio trataba a quienes lo rodeaban. Lo que comenzó como un simple trueque por sustento, comida y refugio, pronto se transformó en una melodía de gestos amables; no era necesario intercambiar oro, ya que la hermandad y la gratitud se tejían con solo una sonrisa.

Una tradición en mimbre

Con los días, los pocos vecinos de Santerón acabaron apelándolo “Herminio el Mimbre”. Aunque dicho entre risotadas y bromas, había un respeto genuino detrás de él. Cada objeto que quedaba en la ermita y en la casa de los pobladores no solo reflejaba la calidad de su trabajo, sino también la historia del peregrino que había compartido su camino con ellos.

Se organizaban vigilias en su honor, donde los cuatro vecinos se reunían en la puerta de la ermita para escuchar las historias que Herminio relataba sobre su travesía, los peligros enfrentados y las lecciones aprendidas en su camino hacia la fe. Su voz resonaba como un canto de aliento, a quienes lidiaban con inquietudes y dudas. La presencia de Herminio se convirtió en un bálsamo para todos, y su arte simbolizaba la unidad y la generosidad, demostrando cómo la bondad puede crear lazos y transformar corazones.

La despedida de Santerón

Tras varios días, aproximadamente una semana en los rentos, llegó el momento de la despedida. Se percibía una atmósfera agridulce. Los habitantes de Santerón habían dejado una huella perdurable en Herminio, tanto como él en ellos. En aquella mañana tranquila, con el rocío aún suspendido sobre la hierba y el canto de las aves ligado con el murmullo del viento, los moradores se congregaban para despedirle. Las miradas albergaban afecto, expresaban gratitud, y algunos ojos se inundaron de lágrimas.

A cada familia se le proporcionó un canasto, no como remuneración, sino como emblema, una ofrenda modesta y sincera que fundía con la memoria de los días compartidos. Al arribar a la intersección del camino que lo conduciría hacia Algarra y la Granja de la Casa de García Molina, Herminio se detuvo y retornó por última vez.

— «No solo he pasado por aquí como un peregrino».

— Dijo, con la voz entrecortada—.

— «Me he convertido en parte de esta tierra y de sus gentes».

Sus declaraciones emanaron con la profundidad de quien comprende un momento fundacional; lo que allí experimentó no fue meramente hospitalidad, sino también una sensación de propiedad. Prometió retornar, y aunque sus pies lo conducían hacia un destino distinto, algo en su interior ya había establecido sus fundamentos.

Al desplazarse por los pinares, se detuvo frente a un diminuto promontorio desde el cual se podía observar, a lo lejos, la ermita de Santerón, envuelta en la bruma matinal. Aquella mañana no había entrado en ella, no era tiempo de rezos formales, pero sí de un acto íntimo. Con el sombrero en la mano y los ojos cerrados, elevó un pensamiento silencioso, no solo de despedida, sino de entrega.

La devoción en los senderos

La devoción a la Virgen María en aquella contornada, reconocida por generaciones, no era ajena en sus formas externas, pero sí en su esencia más íntima. Fue en ese lugar donde Herminio comprendió que los peregrinos no solo persiguen rutas físicas; a veces encuentran madre, tierra y consuelo en los mismos caminos que pisan.

Aunque su fe carecía de nombre oficial y de altar reconocido, en aquel gesto sencillo de acogida descubrió algo más profundo: la capacidad humana de confiar, de abrazar lo sagrado, de permitirse la vulnerabilidad de quien ama, sin garantías de ser correspondido. Era una fe descalza, que no necesitaba de mármoles ni oro para latir con fuerza.

Santerón, aunque anclado en el pasado, se transformaba en su memoria en un faro perdurable. Aquel rincón serrano se convertía en referencia de luz y humanidad, un lugar al que volver mentalmente en los días oscuros. Las risas compartidas, las historias contadas al calor del fuego, las manos callosas que partían el pan en silencio… todo estaba entrecruzado en su ser, como los juncos que las mujeres del lugar trenzaban en sus canastos, formando parte ya de la urdimbre de su propia existencia. Cada recuerdo era un hilo más en ese cesto de memorias que llevaría consigo para siempre.

El atajo peligroso, hacia Algarra

Pueblo minero, a unas dos leguas de camino, y después siguiéndolo, se tarda casi tres más hasta Moya. Al amanecer, el ermitaño le indicó un sendero olvidado que, bordeando “La Pedriza” que quedaba a la derecha del camino, llevaba por el “Barranco de Santerón” a la fuente de la dehesa, de allí al “Barranco de la Cañada” y hasta Algarra. Al aflorar al altozano, se veía enfrente una montaña de rocas y pinos “las Travinadas” y a la izquierda se divisa Moya al fondo, las casas de Algarra y bajando por el valle “La casa de la granja de García Molina” y ese itinerario iba más rápido hacia el Castillo de Moya, eludiendo riesgos al ser parajes menos transitados.

— «Sigue las cruces en los árboles, pero no te apartes». «En estos barrancos, hasta los lobos se pierden».

El camino era escarpado, poco más adelante, como a una legua. Ya en el siguiente valle, Herminio tuvo que cruzar un vado donde el agua les llegaba a los tobillos. Entre los juncos, vio huellas de jabalí y, más inquietante, una capa rota y un cuchillo oxidado clavado en un tronco. ¿Restos de un bandido? ¿De un pastor descuidado? ¿O del ladrón de la leyenda?…

Al mediodía, después de dejar atrás la zona minera a la derecha, ya en el otero, divisó la población de Algarra (zona de paso peligrosa por su aislamiento). Observó su castillo roquero edificado abrazando la roca, con sus torres y construido sobre el cerro escarpado, con planta irregular adaptada al terreno. Defendía y protegía el paso montañoso, las rutas entre Valencia y Cuenca, así como las huertas y cultivos de la vega de Algarra. Bajo sus muros anchos estaban las casas del pueblo. Bajando hacia el valle, por «El Regajo», hacia el lavadero, a orillas del río, en la hondonada.

Una mujer que lavaba ropa en las piedras planas inclinadas, a la vera del río, le advirtió:

— «No sigas solo». «Únete a los arrieros que van a Moya». «Por aquí merodea el Zurdo, un salteador que degüella por un puñado de maravedís».

— «Bordea el río hasta la casa de labor de García Molina, pasarás por la fuente de las Quebrantas y verás de seguida las casas, más allá de los lavaderos».

— «No hay pérdida».

Los peregrinos veían el camino como una trampa.

Eran asaltos sistemáticos, y grupos de excombatientes (como el Zurdo), acechaban rutas de peregrinación hacia Caravaca. Robaban limosnas, víveres y ropa, pero también credenciales (vendibles a fugitivos que buscaban identidades falsas).

Los secuestros de peregrinos con posibles rescates, (mercaderes, clérigos…), eran llevados a grutas o torres no custodiadas, abandonadas, o semi derruidas en la sierra, para negociar su libertad. La profanación de ermitas, como la de Santerón. Los hospitales de peregrinos, eran saqueados, y los bandidos usaban sus techos para guarecerse.

Los aldeanos entendían la sierra como una cárcel

Impuesto del miedo, las aldeas y asentamientos aislados (La casa de la granja de García Molina, Fuente del Espino) pagaban «tributos» en especie (trigo, cabras) a cambio de no ser asaltadas o quemadas. La economía estaba rota, y los campesinos evitaban llevar productos a ferias en Cuenca o Valencia por miedo a los caminos. Comerciaban solo entre vecinos cercanos, empobreciéndose. La población estaba dispersa en aldeas, granjas, y villas pequeñas, muchas bajo el dominio señorial. Existía una estructura social feudal, con campesinos que trabajaban en tierras de nobles o de la Iglesia.

Reclutamiento forzoso, los jóvenes eran obligados a unirse a las bandas.

— «¿Quieres morir hoy o comer mañana?».

Otros huían a ciudades, despoblando el campo.

El encuentro con el Zurdo

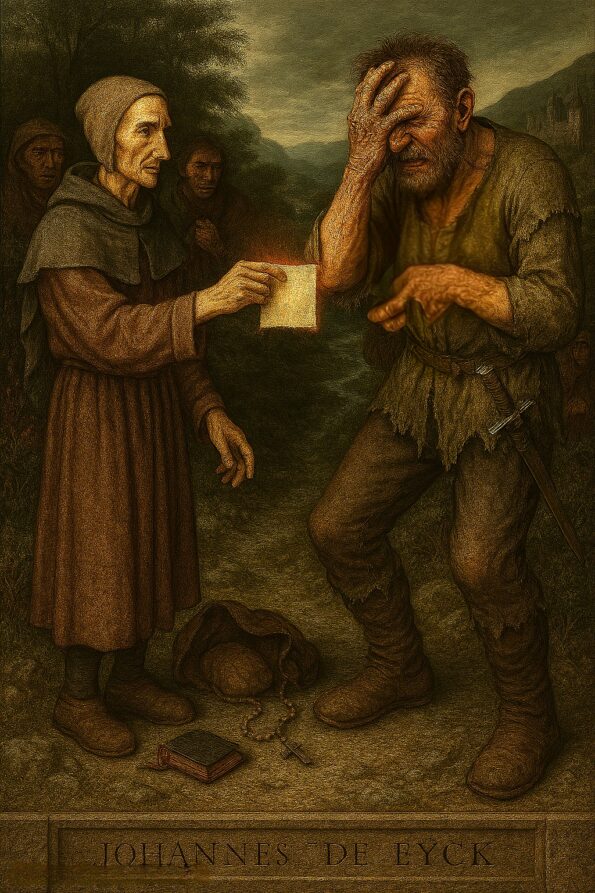

El Zurdo encarna el drama, un exsoldado de la guerra de los Dos Pedros que, sin tierra ni señor, sobrevive robando. La tarde era gris cuando Herminio abandonó el término de Algarra, siguiendo el caudal del río Algarra, que serpenteaba hacia la casa de labor de García Molina. El aire olía a tierra mojada y a brezo, lejos ya de las miradas de la guarnición del castillo. De pronto, entre los matorrales, escuchó un silbido agudo.

— «¡Alto ahí, peregrino!»

Un hombre alto, con un ojo medio cerrado por una cicatriz y la mano izquierda deforme (de ahí su nombre, el Zurdo), bloqueó el sendero. Dos compinches armados con cuchillos surgieron amenazantes de la nada.

— «La bolsa o la vida… aunque en tu caso, con esa pinta, será solo la bolsa», escupió el bandido.

Herminio, recordando las palabras del ermitaño, no se inmutó. Con voz calmada, dijo:

— «Soy un pecador que va a Caravaca».

— «No llevo dinero, pero tengo esto…»

Sacó el trapo bendito de Santerón. El Zurdo retrocedió como si fuera una serpiente.

— «¡Maldita reliquia, Vade retro Satana Sunt Mala Quae Libas!». Lo que ofreces es malo…

— exclamó retrocediendo y cubriéndose la cara con la deformidad de su mano.

— «¡Largo de aquí antes de que monte en cólera y me enfade!»

Su odio a lo sagrado (trapo santificado de Santerón) quizá venía, de ver iglesias y ermitas quemadas en la guerra y sus monjes, ermitaños, freires y sacerdotes pasados por las armas. Los bandidos se esfumaron entre los arbustos. Más tarde, un pastor le explicó:

— «El Zurdo mató a un fraile hace años… desde entonces, huye de todo lo que huela a sagrado».

El desengaño en la Peña del Pardo

Continuó el descenso por el valle bordeando el río. El sol quemaba las piedras, cuando Herminio avistó a su izquierda, un afloramiento que sobresalía de la cornisa de rocas, la «Peña del Pardo», un farallón rocoso desde el que caían cascadas de agua, dominando todo el valle. La roca, en constante crecimiento y evolución, formaba oquedades de piedras húmedas, entre las grietas de toba calcárea —también llamada piedra tosca—, una piedra caliza blanca moldeada por manantiales y saltos de agua. El entorno, cubierto de musgo, juncos y cañizares, creaba un humedal de pequeños estanques al pie de la peña.

— Tras la cascada, una covachuela conocida como la «Cueva la Mora».

Una semi gruta poco profunda, con paredes recubiertas de musgo y extraños símbolos desgastados— prometía secretos y alimentaba la imaginación. Los lugareños hablaban de tesoros escondidos o botines enterrados por salteadores de caminos.

Pero dentro, Herminio solo encontró, unas monedas de blancas de vellón (aleación de plata y cobre), ya oxidadas. Eran piezas de poco valor, usadas en transacciones cotidianas.

— «Probablemente de algún niño que, jugando, las escondió aquí años atrás», pensó. Huesos de cabra, un rosario de esparto, con cuentas de madera rotas. Marcas de pastor grabadas en la piedra: cruces, iniciales de santos y figuras sencillas, hechos tiempos atrás para pedir protección divina. Herminio soltó una carcajada amarga.

— «El tesoro es solo cuento de viejas», murmuró, recordando al ermitaño de Santerón.

Continuó el camino del agua por el “Regajuelo”, hasta llegar a la barbacana franqueada por dos pequeñas torres albarranas, (separadas del muro y conectadas por pasarelas), unidas por un matacán (balcón defensivo para lanzar objetos, encima de la puerta de la Granja).