Una nueva era, preceptos del Mimbre y el Mimbrito

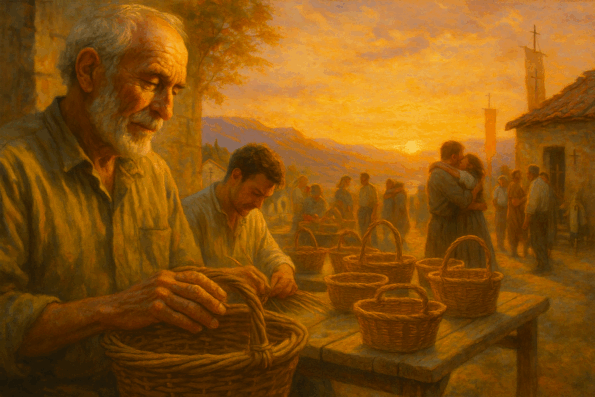

Herminio apretó la última lazada hasta dejar el mimbre terso y, sin soltar la tira, alzó la vista. La plaza frente al taller bullía, peregrinos que venían a reponer fuerzas, vecinos con delantales manchados de harina, niños que perseguían un perro entre las mesas. Mateo, de rodillas junto a la mesa de trabajo, repasaba con el filo de la uña una unión mal hecha y sonrió cuando un anciano reconoció en voz alta la técnica que le había enseñado meses atrás. El golpe rítmico del mimbre contra la madera marcaba la cadencia de la tarde; por encima de todo se oían risas y, de vez en cuando, el chasquido áspero del cordel al tensarse.

No era solo orgullo lo que le subió al pecho a Herminio, era la certeza de que aquello que había comenzado como un oficio solitario prendía ya en otras manos. Vio a una mujer joven inclinarse sobre la mesa, sus dedos torpes al principio, luego más seguros; vio a un peregrino colocar un cesto recién hecho a la sombra de una cruz tallada en la viga y, al hacerlo, besó la madera como si agradeciera a alguien que no estaba. El olor a sebo, cera caliente y a paja se mezclaba con el humo leve de la chimenea, y cada aroma le devolvía un recuerdo —no siempre amable— de noches de vigilia y de dedos, lamiéndose las heridas.

Al observar a los peregrinos recién llegados, a los aldeanos y a Mateo trabajando con dedicación, Herminio sintió un profundo orgullo. Las tradiciones de caminos, cruces y arados adquirieron un nuevo significado, lo que comenzó como un viaje personal se había transformado en una influencia colectiva. Las expresiones alegres y los abrazos compartidos durante las festividades fortalecían vínculos únicos dentro de la comunidad.

El eco de la celebración

Resonó más allá de la Granja de Garcimolina, extendiéndose por las rutas que formaban parte de la memoria del camino de la Vera Cruz. Como si los vientos del destino llevaran sus historias a través de colinas y valles, difundiendo la esencia de su unión. Así, la vida de Herminio y su legado perdurarían, uniendo generaciones en este viaje de fe y esperanza. Cada paso dado en la festividad, tejido con amor, y cada cesto exhibido, contaba una historia que conmovía a quienes lo portaban o contemplaban.

Herminio comprendió que no solo compartía su don, como artesano del mimbre, sino que cultivaba un fértil jardín de relaciones humanas. Observó como personas inicialmente desconocidas se unían en las celebraciones, transformándose en amigos y compañeros de camino. La festividad representaba un renacer, recordando que los lazos humanos divulgan distancia y tiempo, y que el arte unido a la fe genera una poderosa sensación de plenitud.

La celebración, que había empezado como una merienda improvisada, ya tenía la forma de rito. Un corro se formó alrededor del fuego donde se contaban historias viejas, la joven que cruzó la sierra con un cesto al hombro, el herrero que salvó a un niño de la tormenta desatada, la mujer que aprendió a tejer para ganarse la libertad. Las historias no eran lecciones, eran mapas. Mateo escuchaba con la cabeza inclinada, y a veces corregía con suavidad una postura o el modo de enhebrar la fibra. Cuando una melodía sencilla brotó de un caramillo y una dulzaina, los más mayores comenzaron a marcar el paso con palmas, y la música ató los relatos entre sí.

Las historias comunales

Con los años, la jornada se convirtió en día señalado del año. Llegaban peregrinos que buscaban algo que no sabían nombrar: consuelo, un oficio perdido, la sensación de pertenecer a un lugar donde las manos hablaban. Traían historias, a veces monedas, a veces semillas, y se iban con una lección aprendida y un cesto colgando del brazo. Herminio los observaba desde su rincón preferido, donde la luz del atardecer dibujaba líneas doradas sobre los hilos. Le sorprendía que su nombre circulara en las rutas como sinónimo de acogida; le sorprendía menos el modo en que los gestos se repetían: la inclinación respetuosa al coger el cesto, la pausa para poner la ofrenda bajo la cruz. Eran gestos pequeños, y en su pequeñez residía su fuerza.

Herminio y Mateo, conocidos como «el Mimbre y el Mimbrito», continuaron su labor con pasión docente. Donde Herminio visualizaba la estructura, Mateo perfeccionaba los detalles, tejiendo tanto cestos como lazos permanentes entre residentes y visitantes.

Su taller se convirtió en el corazón palpitante del pueblo, donde el sonido del mimbre se mezclaba con tertulias animadas. Los relatos ancestrales de los mayores se entrelazaban con los sueños de los jóvenes, haciendo de cada jornada una lección de vida que transmitía no solo técnicas artesanales, sino los valores fundacionales de paciencia, resistencia y adaptabilidad.

En el taller

Las cruces en las vigas brillaban con el roce de manos que las habían trazado una y otra vez. Herminio pasó la yema del dedo por una incisión y notó el surco profundo; pudo leer en él el nombre de quienes habían pasado por allí, no escrito con tinta sino con uso. Cada cesto colgado en las paredes contaba un viaje: marcas de agua, un parche antiguo, una cinta que alguien había dejado como promesa. Mateo señalaba esos detalles a los novatos, no con discursos, sino con preguntas:

«¿Por qué tiene esto?»

«¿Qué diría el que lo llevó por primera vez?».

Las respuestas brotaban en murmullos, y en ellos se iba tejiendo una tradición que no exigía más autoridad que la de la experiencia. Anualmente, nuevos peregrinos alzaban las manos al cielo en señal de gratitud, unidos en su búsqueda de consuelo y propósito, llevando consigo las enseñanzas de sus predecesores.

Herminio y Mateo, testigos de esta transformación, entendían que cada historia aportaba un hilo al tapiz cultural colectivo. Se sabían parte de una red intergeneracional donde cada anécdota contribuía a la eternidad de las tradiciones, manteniendo viva la llama de la historia común.

Trascendencia de una leyenda

La figura de Herminio evolucionó de peregrino a leyenda viva. Su nombre se difundió entre viajeros como sinónimo de acogida, y sus cestos narradores se transformaron en emblemas de generosidad. Las historias sobre su vida se transmitían en noches estrelladas, aunque él mismo restaba importancia, afirmando.

«La verdadera obra no es el cesto, sino las manos que lo harán después de mí».

Mateo, el Mimbrito, floreció bajo su tutela. De niño curioso, a maestro consumado, enseñaba tanto la técnica como la filosofía vital transmitida por su mentor, fe como cimiento, dedicación como sustento y colaboración como método. Bajo su dirección, la tradición se expandió y enriqueció, estableciendo un ciclo virtuoso donde el aprendizaje representaba el peldaño para encontrar la voz propia dentro del coro comunitario.

La comunidad, fortalecida por este legado, acogía a cada viajero reconociendo el valor de su historia. Las risas del taller resonaban como cantos de esperanza, mientras tradiciones antiguas y modernas se fundían en un puente temporal. Este vínculo permitía que el espíritu de Herminio perviva en cada movimiento de las manos de Mateo, en cada cesto creado y en cada historia incorporada al gran tejido de la memoria colectiva. Habían erigido no solo un taller, sino un santuario donde lo eterno se construye con paciencia, amor y la flexible resistencia del mimbre.

Una noche, al término de la fiesta, un muchacho nuevo se quedó a ayudar a recoger las cosas. Sus manos, todavía limpias, temblaban la primera vez que tocó el mimbre. Herminio le guio la palma hasta la fibra, le mostró cómo doblar sin romper, cómo sentir la dirección de la veta.

«Si aprendes a escucharla —dijo Herminio—, ella te dirá qué quiere ser».

El zagal asintió, y en ese gesto simple se vio el futuro, manos que repiten lo aprendido y, con el tiempo, lo transforman.

Cuando la reina del cielo nocturno, ya era una media luna pálida

Mateo colocó un cesto bajo una de las cruces talladas mientras los últimos peregrinos cruzaban la puerta. Herminio pasó la mano por la madera, dejó la yema en el surco y, casi en un susurro, pronunció la frase que había dicho tantas veces que ya parecía un rito.

«La verdadera obra no es el cesto, sino las manos que lo harán después de mí».

Mateo le miró con los ojos brillantes, no respondió con palabras, simplemente ajustó la correa de cuero y tomó la herramienta que Herminio le ofrecía. El taller quedó en silencio, salvo por el sonido de una fibra tensada y por el eco tenue de la plaza, donde aún se veían sombras moverse como quienes saben que algo ha cambiado, pero no exactamente qué.

Herminio cerró la puerta del taller con la tranquilidad de quien sabe que las vigas, con sus revoltones, guardan historias y que las manos jóvenes sabrán leerlas. Afuera, el viento levantó la paja del camino y trazó huellas nuevas hacia la Granja. Él apoyó la espalda en la madera y dejó que el eco de aquella noche quedara suspendido en el crujir de las tablas, no era el final de nada, sino la primera cuerda de un tejido que seguiría creciendo con cada cesto, con cada historia, con cada mano.