La obra de Herminio

La última enseñanza del cestero, antes de partir, conmovido por el homenaje que le habían hecho sus vecinos, Herminio decidió posponer unos días más el viaje y ofrecer lo que todos empezaron a llamar, con un respeto casi ceremonial, su «Última Enseñanza». La del esparto, para la comunidad tan querida. El escenario elegido fue la plaza, bajo la sombra longeva del olmo, cuyo ramaje parecía abrazar el cielo. Allí, en corro, se reunieron los jóvenes. Algunos, movidos por la curiosidad que despierta un hombre sabio; otros, por la necesidad tangible de un oficio que pudiera defenderlos del hambre.

La cosecha y el procesamiento

Herminio depositó en el suelo los haces de esparto, dejando que el sol de media mañana actuara sobre ellos. No comenzó con la plática sobre saberes inmutables, sino con el silencioso lenguaje de la materia.

— «Se corta en luna de junio, cuando el sol seca la savia, pero no quiebra las fibras» —anunció, mientras sus dedos, plagados de surcos y cicatrices, acariciaban una hoja larga y fina.

— «Cuando el sol ha secado la savia, la fibra se estira sin romperse, mirad cómo dobla sin quebrar».

En la recolección

Explicó y mostró cómo seleccionar las hojas más largas en los secarrales. Un zagal, impulsivo, tomó una hebra y, al tensarla, la partió en un suspiro. Herminio esbozó una sonrisa que no era de burla, sino de reconocimiento. Le mostró el punto exacto, la manera de tomar la hoja por la base y seguir la veta con la yema del pulgar. Las manos trémulas y noveles fallaban una y otra vez, pero en cada fracaso había un aprendizaje. El maestro no instruía con palabras, sino con la mímica de unos movimientos repetidos hasta la saciedad; ellos, a su vez, aprendían imitando ese ritmo familiar.

Les mostró luego el machaqueo sobre las lajas de piedra. Levantó un mazo de fresno, de un peso exacto y equilibrado, y comenzó a golpear las hojas dispuestas en paralelo.

— «Así liberamos su alma flexible».

Comentó mientras las fibras emitían un sonido sordo y profundo.

—. «No es fuerza, es paciencia, golpead con ritmo, no con rabia».

Las piedras quedaron marcadas con un polvo verde, y las hojas, ahora mucho más dóciles, se aplanaron y alinearon como si hubieran comprendido la lección. Al atardecer, los condujo al río. Con las manos en la corriente fría, sumergió los haces hasta que el agua los abrazó por completo.

— «Tres días» — explicó —

— «Y el agua hace lo suyo, vuelve la fibra dócil como el corazón humilde».

Los jóvenes recogieron piedras para anclar los fardos; una muchacha posó la palma sobre la fibra mojada y soltó una risa de asombro: el esparto, antes áspero y quebradizo, se doblaba ahora con suave facilidad.

Técnicas, más allá del mimbre

Al día siguiente, llegó el turno de las formas. Extendió una alfombra de esparto —denominada Alfonfra— tejida en telar rústico con «punto de estopa», creando dibujos geométricos que recordaban los campos arados, “Las tablillas de la ferzosilla”.

Después, alzó un serón con base de mimbre

— «Serones, cestas de carga para burros, base de mimbre y paneles de esparto trenzado» —explicó cómo este refuerzo impedía que la carga se deshiciera en la pendiente.

Cuando nombró a la albarda, no se limitó a describirla. Llevó una hasta donde pacía una vieja mula, la colocó sobre su grupa y ajustó las cinchas con precisión hasta que el animal resopló, no con molestia, sino con satisfacción.

— «Un animal bien tratado trabaja con alegría» —insistía.

Su método no se basaba en dar pláticas, sino en formular preguntas que aguzaban la mirada. Señalaba un borde deshilachado en una pieza vieja y preguntaba:

— «¿Por qué ha cedido aquí?».

Los aprendices respondían no con teorías, sino con la observación aguda, y sus respuestas, surgidas de la evidencia, se convertían en enseñanza colectiva.

El canasto de las mil manos

Para la despedida, impulsó una obra común. Cada aprendiz trabajó un fragmento con distintas técnicas: mimbre para el borde (símbolo de flexibilidad), esparto para el cuerpo (resistencia), cintas de lana anudadas (los sueños individuales). Herminio integró las piezas en un gran canasto hexagonal, donde cada lado representaba un oficio: labrador, pastor, herrero, tejedor, panadero y peregrino.

Al unir uno de los lados, pronunció en voz alta: «Panadero». El joven que lo había tejido asintió con la mirada húmeda de emoción. El canasto resultó hexagonal, pesado no solo por su estructura, sino por el peso de las historias que contenía.

Al colocarlo en el centro del corral, declaró:

— «Esta cesta no guarda trigo, guarda memorias».

— «Cada nudo es una historia vuestra que perdurará cuando yo me vaya».

— «El verdadero arte no está en las manos, sino en lo que compartís al crearlo juntos».

Legado y partida

Mientras tanto, desde la Granja partieron noticias que llegaron hasta Fuente del Espino. Un talego de semillas, la fama del taller, las cruces nuevas en las vigas. Los primeros peregrinos volvieron con cestos al hombro. Fuentelespino comenzó a hablar de Herminio como se habla de los hombres que restituyen algo más que objetos, que integran sentido.

Un día llegó un muchacho con mucha premura de Fuente del Espino, arremangado y sudoroso, que traía un encargo de su alcalde, que quería aprender a tejer para dar oficio estable a las mujeres del pueblo. Herminio le mostró la curva de la palma y la dirección de la veta. Con el tiempo, un tablero nuevo con asientos de anea, se instaló en la plaza de Fuente del Espino, y las mujeres se reunían a tejer. Algunos alumnos cruzaron lomas, aliagares, pedregales y otros andurriales para crear su propio rincón, donde sus manos enseñaban a otros, tal y como habían aprendido ellos.

Con las primeras luces del alba con la primavera en flor, Herminio decidió seguir por fin a Caravaca. La granja se llenó de buenos deseos. Le cubrieron con un manto forrado de lana contra el frío de la sierra y le entregaron una carta de don Bernardo de Cabrera, señor de Moya, para el comendador de la orden de Santiago en Murcia.

Un monje franciscano le ofreció un trapo con tierra del santuario de Santerón.

— «Llévalo contra la peste y los malos espíritus».

Mientras se alejaba por el camino de pinos, un asomo se desgajó entre sus troncos. Era el Zurdo, una sombra de lo que fue, ahora cojo, desarrapado y famélico; que lo observó largo rato sin atreverse a acercarse, mostrando temor y respeto.

— «Veo que la Cruz te protege, cestero… pero más allá de Moya, hay quien no teme a tus santos» —murmuró antes de desaparecer.

El camino hacia nuevos horizontes

Herminio se adentró entre los pinos de la “Umbría”, ascendiendo hacia el “Portillo Ancho” en busca del camino que llevaba a Fuente del Espino. A medida que se alejaba, el paisaje se transformaba ante sus ojos. Pero en su corazón latía la gratitud por los recuerdos vividos.

Caminaba con tres certezas arraigadas: el arte del mimbre que transformaba fibras en obras útiles, el significado de las cruces talladas como símbolos de fe y comunidad, y la fuerza de los lazos creados, tan resistentes como los cestos que tejía.

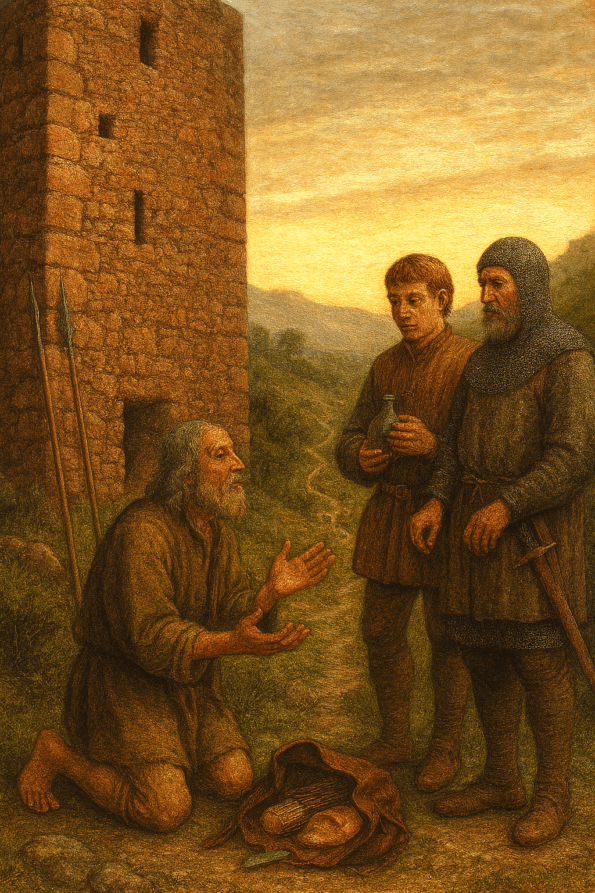

La Torre de Abengomar

El orto solar teñía de gris perla y dorado el cielo, cuando Herminio descendió al Barranco de la Torre. Entre las jaras y los lastonares (gramínea de secano), la antigua atalaya de Abengomar se alzaba, silueta severa de mampostería en la que la piedra rojiza local se mezclaba con los sillares reaprovechados de alguna edificación previa. Era una torre de vigía islámica del siglo X, un ojo ciego que en otro tiempo había escrutado estos valles para el poder de Córdoba, y que ahora, en el siglo XIV, los cristianos de la fortaleza de Moya mantenían ocupada para controlar el paso.

A su pie, dos soldados de la guarnición de Moya montaban vigilancia. No vestían las libreas limpias de la guardia palaciega, sino los equipos prácticos de la frontera, uno con un gambesón de cuero acolchado y el otro con una cota de malla sobre la que llevaba una sobre túnica sin blasón. Sus capellinas (cascos metálicos básicos), estaban apoyadas en la piedra, junto a las lanzas.

— «Alto, caminante» — dijo el más joven, adelantándose, mano en el pomo de la espada.

— «Declara tu nombre y tu propósito».

Herminio se detuvo, mostrando las palmas de sus manos, callosas pero vacías.

— «Soy Herminio, cestero de oficio y peregrino por devoción».

— «Busco el camino a Fuente del Espino y, de allí, mi rumbo me llevará a Caravaca, a postrarme ante la Santísima y Vera Cruz».

Un soldado veterano, de rostro curtido y barba entrecana, se acercó.

— «Un peregrino con herramientas de artesano»… «No es lo más común». «Muestra el zurrón».

Herminio lo abrió, dejando ver los haces de mimbre, las tiras de esparto, su cuchillo de trabajo y un pedazo de pan duro. El veterano asintió, satisfecho.

— «Perdona la cautela, buen hombre». «Estos caminos no son solo para hombres de paz».

— «Aún merodean bandoleros que huyen de la justicia de Moya, y no todos los que viajan sin armas van en son de paz». — Señaló la torre.

— «Esta vieja atalaya sirvió a los sarracenos y ahora nos sirve a nosotros para evitar sorpresas».

Martín — dijo al más joven,

— «Dale de nuestra agua». «Parece que la sed es su mayor amenaza».

Mientras Herminio bebía un trago de la bota, el veterano, llamado Pedro, continuó.

— «Para llegar a Fuente del Espino, sigue la vereda de las cabras que serpentea entre estos pinos. En menos de una legua, llegarás a un collado desde donde se ven los caseríos».

— «Descansa en la fuente que mana a la entrada, su agua es buena».

— «De allí, para continuar hacia Caravaca, no tomes el camino real que va hacia el este. Es largo y está mal vigilado. Sigue más bien el camino de herradura que baja hacia el sur, paralelo al cauce seco del arroyo. Los contrabandistas lo usan, pero es más seguro. Llegarás a un ventorro donde podrás pernoctar. De allí, ya en territorio seguro de la Orden de Santiago, cualquier labriego te indicará el camino a Caravaca».

— «Te agradezco el consejo, señor soldado —dijo Herminio, haciendo una leve inclinación».

— «Que Dios guarde este puesto y os devuelva pronto a vuestros hogares».

Pedro esbozó una sonrisa.

— «Y que la Vera Cruz guarde tus pasos, cestero». «Recuerda, por estos pagos, que un hombre que sabe tejer con sus manos, suele saber trenzar también su seguridad». «La prudencia es el mejor nudo».

Herminio asintió, cargó de nuevo su zurrón y reanudó la marcha. Mientras ascendía por la vereda, el eco de sus pasos se mezclaba con el susurro del viento en los pinos, que parecía repetir la sabia advertencia del soldado. La torre de Abengomar, testigo mudo de siglos de historia, quedó atrás, vigilante, mientras el peregrino se adentraba en un paisaje de horizontes cada vez más amplios, llevando consigo no solo sus tres certezas, sino también un nuevo consejo para su viaje, la prudencia como el nudo más resistente.

El encuentro con Román, el herrero

Ya en Fuente del Espino, a poco más de dos leguas hacia el sur de Garcimolina, el ¡Clónk! ¡Clónk! ¡Clónk!, del tintineo de un martillo de peña, cortaba el aire. Román, el herrero, lo recibió con sonrisa amplia. Su taller, pequeño, pero acogedor, vibraba con el sonido del martillo golpeando el yunque, y el calor del fuego, mezclaba el aroma de metal candente.

— «Enséñame eso» —dijo sin ceremonias al ver los canastos que Herminio portaba.

— «Te mostraré los secretos del metal que ha dado forma a nuestra historia».

— «Te mostraré cómo el hierro se moldea y aprende a contar historias».

El trueque fue breve y fecundo. Herminio mostró cómo torcer una caña hasta que la fibra pidiera un nudo; Román, avivando el fuego de la fragua, moldeó una anilla de hierro que encajó perfectamente en el asa de un canasto.

— «Verás, Herminio» —decía Román mientras daba contorno a una pieza de acero.

— «Los clavos, figuras y volutas artísticas tienen una historia, al igual que en tus canastos, la doblez del metal habla de paciencia y dedicación».

Pronto organizaron una muestra en la plaza, cestas forradas con chapa de hierro, cofres con remaches que imitaban raíces, albardas con cantoneras metálicas. Los jóvenes acudían para aprender ambos oficios. La relación de trabajo se convirtió en amistad, pasaban horas en el taller entretejiendo conocimientos.

La lengua de las fibras, la anea, el junco y el carrizo

En este crisol de oficios, Herminio advirtió que el arroyo de la Vega, perteneciente a la cuenca fluvial del río Cabriel, ofrecía un entorno favorable para el desarrollo espontáneo de especies palustres como la anea. Observó los juncos que crecían en las orillas y enseñó a los artesanos locales, su conocimiento sobre las fibras vegetales, para que incorporaran la anea como materia prima complementaria. Aunque no se trataba de un cultivo propiamente dicho, su recolección silvestre era habitual en los márgenes húmedos y zonas encharcadas. El arroyo, de cauce estacional y caudal limitado, favorecía la expansión natural de esta vegetación ribereña.

Un grupo de mujeres se acercó con haces de tallos flexibles.

— «No es fuerza, es conocimiento del material» —comenzó, mostrando las diferencias.

— «El esparto es denso, una cuerda hecha de mil fibras que exige el mazo y el agua para revelarse».

— «La anea, en cambio, es ligera; su fuerza no está en la fibra apretada, sino en el tallo hueco».

— «No se machaca, se acaricia».

Bajo sus dedos, la anea se convertía en cinta plana y dúctil. Luego innovó y, mientras trenzaba una panera de anea, pidió a Román una argolla de hierro. Con tiras de esparto creó un cerco resistente, uniendo los tres materiales.

— «Llevará el pan sin fatigar el brazo».

— «La anea lo guarda fresco, el esparto le da larga vida, y el hierro de Román asegura su viaje».

— «Cada material cede donde es débil y aporta donde es fuerte, como las personas».

La lección continuó con trueque de sabiduría, una anciana llamada Elvira mostró cómo tejer asientos con anea; Herminio enseñó el punto «espiga» para reforzar desgastes. Al día siguiente, la plaza exhibía un nuevo tipo de cestería: serones mixtos, esteras con contrastes, juguetes para niños, cestos y asientos.

El testamento infinito

Herminio vio cómo su «última enseñanza» se ramificaba. Ya no era solo la técnica del esparto, sino un principio más profundo, la adaptabilidad. El oficio no era dogma, sino lenguaje vivo. Cada regreso de comerciantes y peregrinos traía ecos de aquella semilla. La cooperación se extendió de taller en taller, dejando no solo objetos, sino armonía de voces entrelazadas. La influencia de Herminio se expandió a través de Román, que narraba sus relatos motivando a los jóvenes a descubrir sus destrezas.

Herminio partió otra vez con la sensación de que su obra, ya no cabía en un único taller.

— «El canasto hexagonal permaneció en la granja».

— «Los cestos reforzados en la fragua».

Siguió caminando, acompañado por la certeza de que había sembrado manos dispuestas a seguir tejiendo. Su testamento no estaba escrito en un papel, sino en el rumor constante del trabajo compartido —el golpear rítmico del martillo, el susurro del esparto y mimbre al trenzarse—, y ese ruido, semilla de futuro, le bastaba para seguir adelante. Ya no era solo un peregrino en busca de redención, sino un hombre que había dejado su impronta, un patrimonio de unidad y generosidad que acompañaría a sus paisanos en cada paso que diesen.