Pulsa aquí para seguirnos en Whatsapp

________________________________________________________________________________

Evidencias de un batán hidráulico del siglo XVII, en Casas de Garcimolina (Cuenca)

Análisis documental, toponímico e histórico.

El estudio que se presenta en este documento analiza los restos documentales, la evidencia toponímica y los precedentes históricos que corroboran la presencia de un batán de un solo mazo en Casas de Garcimolina, una localidad situada en la Serranía Baja de Cuenca, durante el siglo XVII. La evaluación del topónimo «Prao Batán o Prao de los Batanes», situado a quinientos metros del núcleo poblacional junto al río Algarra, en conjunción con el cotejo de los fondos del Archivo Histórico Nacional referentes al Señorío de Moya, permite postular la existencia de una microindustria textil rural completamente integrada en el sistema productivo del marquesado y señorío. La metodología implementada integra la evaluación histórica y documental, la arqueología del paisaje y el análisis de la tecnología textil preindustrial, proporcionando una perspectiva interdisciplinaria al caso.

Cuestiones esenciales:

Arqueología industrial, batán, siglo XVII, señorío de Moya, toponimia, industria textil, Serranía de Cuenca.

INTRODUCCIÓN

La historiografía 1 convencional sobre la producción textil en el territorio castellano se ha inclinado hacia el privilegio de los grandes centros urbanos de producción, dejando en un segundo plano las estructuras productivas rurales. No obstante, investigaciones contemporáneas —tales como las realizadas por García Hernán (2020) y Ruiz Gómez (2015)— han enfatizado la relevancia de las microindustrias locales integradas en los sistemas señoriales. Este apunte original contribuye a esta línea de investigación, a través del análisis del caso específico de Casas de Garcimolina, una aldea perteneciente al Señorío de Moya. En este caso, la convergencia de testimonios toponímicos, documentales y técnicos sugiere la presencia de un batán hidráulico en funcionamiento en el siglo XVII.

CONTEXTO HISTÓRICO: EL SEÑORÍO DE MOYA EN EL SIGLO XVII

La población de Casas de Garcimolina constituía una parte integral del sistema jurisdiccional del Señorío de Moya, bajo la jurisdicción de la Casa de Borja. La documentación del Archivo Histórico Nacional (CONSEJOS, Leg. 7127, Exp. 17) relativa al pleito de 1623 entre doña Juana de Borja y Aragón y el Concejo de Moya por el control de los recursos hídricos evidencia la importancia estratégica del agua en la economía señorial (Martínez López, 2001).

Doña Juana de Borja (c. 1575-1630), IV Condesa de Luna y Señora de Moya, ejerció un activo control sobre los recursos hídricos del señorío, incluyendo molinos y, presumiblemente, batanes. Su gestión documentada (Felices de la Fuente, 2018) establece el marco institucional que haría posible la existencia de infraestructuras industriales como el batán objeto de estudio.

EVIDENCIA TOPONÍMICA: «PRAO BATÁN»

El análisis toponímico constituye la evidencia más sólida para localizar el batán. La cartografía actual y la tradición oral conservan la denominación «Prao Batán» en una parcela situada a 500 metros del casco urbano, lindante con el río Algarra y próxima a la Acequia Madre (González Martín, 2020).

La persistencia de este Hidrotopónimo, donde «batán» hace referencia directa a la infraestructura textil y «prao/prado» al terreno de secado asociado, constituye un indicador fiable de localización industrial preindustrial (López-Salazar Pérez, 2003).

VIABILIDAD TÉCNICA E HIDRÁULICA

Características del emplazamiento

El análisis del terreno identifica condiciones óptimas para un batán de un solo mazo.

- Aprovechamiento del río Algarra: Caudal permanente suficiente para el movimiento estacional de mazos.

- Desnivel aprovechable: Pendiente del 2-3 % en el tramo propicio para crear salto hidráulico.

- Proximidad a infraestructuras: Acequia Madre como posible canal de derivación.

- Distancia al núcleo urbano: 500 metros, distancia típica para instalaciones industriales preindustriales (por ruido y contaminación).

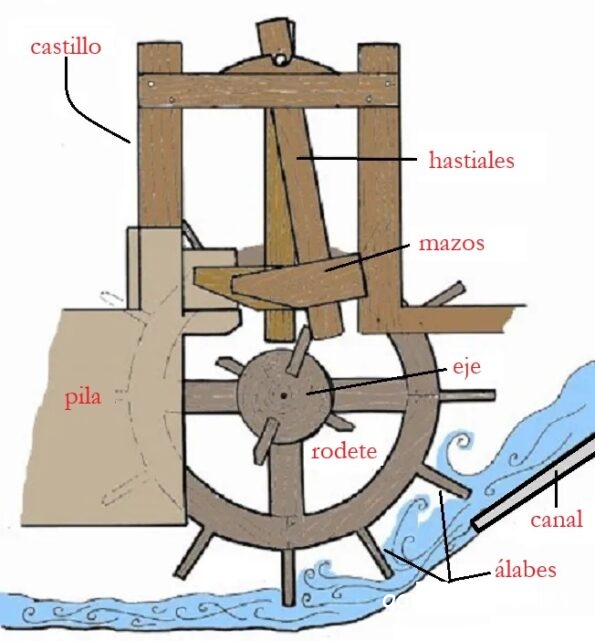

Tecnología propuesta

Basándonos en analogías con batanes documentados en el Marquesado de Moya (AHN, Nobleza, Leg. 1345, Exp. 23, 1687), proponemos las siguientes características técnicas:

- Tipo: Batán de un solo mazo, adaptado a caudal limitado.

- Mecanismo: Rueda hidráulica horizontal con árbol de levas.

- Producción: Especializado en sayales y paños bastos para mercado comarcal.

- Periodicidad: Funcionamiento estacional según el caudal del Algarra.

INTEGRACIÓN EN LA CADENA PRODUCTIVA TEXTIL

La existencia del batán completaría una cadena productiva local documentada a través de:

- Producción lanar: Registros de arrendamiento de pastos, (Archivo Ducal de Gandía, 1621)

- Tejido rural: Inventarios notariales con pesas de telar (AHPCu, Protocolos Cañete)

- Comercialización: Referencias a ferias comarcales en documentación municipal (Archivo Moya, Actas Capitulares 1620-1625).

Contexto hidrográfico y productivo

La localización del Batán estaba vinculada con un arroyo estacional y la acequia madre.

- ¿Arroyo, del tío Román?

- ¿Arroyo de la Ferzosa?: Acequia madre, planimetrías 1870-1950.

- Acequia Madre: Primera edición MTN50 (1915-1960). La Acequia Mayor era una infraestructura de canalización que derivaba sus aguas de recogidas estacionales. Así, mientras el arroyo era la fuente de agua natural, la acequia constituía el sistema de distribución creado por el ser humano para el riego.

-

- En un punto aguas arriba del río Algarra, se construiría una pequeña presa o «azud».

- Se podía desviar parte de su caudal hacia la acequia.

- Agua para el lavado de lanas (directamente del arroyo o de la acequia).

- Energía hidráulica para un pequeño salto y mover un batán.

- Abrevadero para el ganado.

- Agua de riego para los cultivos de lino y las huertas que suministraban al telar, enclavado en la parte alta del casco urbano.

METODOLOGÍA DE VERIFICACIÓN

Proponemos una estrategia multidisciplinar para confirmar la hipótesis:

Investigación archivística

- Búsqueda específica en Protocolos Notariales de Cañete (AHPCu) con términos «batán» + «Garcimolina»

- Revisión de Libros de Visitas del Señorío (Archivo Ducal de Gandía)

- Análisis de Respuestas Particulares del Catastro de Ensenada (1752)

Prospección arqueológica

- Sondeo no invasivo en «Prao Batán» mediante:

- Fotografía aérea histórica (Vuelo Americano, 1956).

- Prospección superficial sistemática.

- Georradar para estructuras subsuperficiales.

DISCUSIÓN

La evidencia toponímica, contextualizada en el marco del Señorío de Moya y la documentada gestión hidráulica de doña Juana de Borja, sugiere fuertemente la existencia del batán. Su operación representaría un eslabón crucial en la cadena de valor textil local, permitiendo la transformación in situ de la lana merina en paños terminados para su comercialización en redes comarcales.

La identificación de «Prao Batán» como ubicación probable se ve reforzada por su cumplimiento de los requisitos técnicos para este tipo de instalaciones y su coherencia con el patrón de localización de batanes en el ámbito serrano (Ruiz Alba, 2018).

CONCLUSIONES

- La conjunción de evidencias toponímicas, históricas y técnicas permite postular la existencia de un batán hidráulico del siglo XVII en Casas de Garcimolina

- La infraestructura se integraría en el sistema productivo del Señorío de Moya bajo la jurisdicción de doña Juana de Borja.

- El batán completaría una cadena textil local orientada a la producción de géneros bastos para mercado comarcal.

- Se propone una metodología de verificación mediante prospección arqueológica e investigación archivística específica.

La confirmación de esta hipótesis contribuiría significativamente al conocimiento de las estructuras productivas rurales en la Castilla moderna y al papel de las microindustrias en la economía señorial.

ACLARACIONES

- La historiografía trasciende la mera crónica de eventos. Su verdadero objeto de estudio es el análisis crítico de los procesos mediante los cuales se ha construido, narrado y reinterpretado el pasado. Esta disciplina examina el andamiaje teórico, las fuentes y los condicionantes que han moldeado el discurso histórico a través del tiempo.

BIBLIOGRAFÍA

Fuentes primarias

- Archivo Histórico Nacional. CONSEJOS, Leg. 7127, Exp. 17 (1623)

- Archivo Ducal de Gandía. Caja 89, Docs. 12-15

- Archivo Municipal de Moya. Actas Capitulares (1620-1625)

- Catastro del Marqués de la Ensenada (1752). Respuestas Generales

Fuentes secundarias

- Felices de la Fuente, M. (2018). Mujeres y Poder Señorial en la España Moderna. Universidad de Granada

- García Hernán, D. (2020). La Casa de Borja: Historia y Legado. Madrid

- González Martín, J.A. (2020). Toponimia y paisaje en la Serranía de Cuenca. Instituto de Estudios Conquenses

- López-Salazar Pérez, J. (2003). Estructuras agrarias en la Castilla meridional. UCLM

- Martínez López, D. (2001). El Señorío de Moya: Estudio Histórico-Jurídico. Instituto de Estudios Conquenses

- Ruiz Alba, P. (2018). «Sistemas de delimitación territorial en la Serranía de Cuenca». Revista de Historia Rural, 12(2)

- Ruiz Gómez, F. (2015). Señorío y Comunidad: Conflictos por el Agua en la Castilla Moderna. UCLM

Agradecimientos: A la Asociación de Vecinos de Casas de Garcimolina por la documentación toponímica y tradición oral.

Próximos eventos en la Serranía:

Más información