Pulsa aquí para seguirnos en Whatsapp

________________________________________________________________________________

CERRAJILLAS Y MEMORIA RURAL

SABERES GANADEROS EN CASAS DE GARCIMOLINA

(SIGLO XIX)

Baja Serranía de Cuenca, España

Introducción

- Cerrajillas y memoria rural de la Baja Serranía. Enclave excepcional, para el estudio de los saberes etnobotánicos aplicados a la subsistencia. Entre su flora utilitaria destacan Las Cerrajillas (Sonchus oleraceus L. y Sonchus asper (L.) Hill), asteráceas silvestres que encapsulan la relación simbiótica entre las comunidades rurales y su entorno.

- Rol multifuncional en Casas de Garcimolina durante el s. XIX, periodo marcado por estrategias de autarquía agro ganadera y gestión comunal de los recursos.

- Las cerrajas, plantas comunes en los paisajes agrícolas y ruderales, cumplían un papel modesto pero útil en la alimentación del ganado, especialmente en épocas de escasez.

«Recolección por escasez, no planificada»

Usos de las cerrajas como forraje en la Baja Sierra (finales del XIX):

- Planta espontánea: crecían de forma silvestre en lindes, eras, márgenes de caminos y barbechos, fácilmente accesibles, sin necesidad de cultivarlas.

- Forraje fresco de primavera: Eran especialmente valoradas en la primavera, cuando brotaban con vigor antes de la siega de los prados. Se cortaban y ofrecían como verdeo a animales de corral —particularmente a cabras, ovejas, y a veces cerdos— por su textura tierna y su sabor suave.

- Suavidad digestiva: A diferencia de otras hierbas más ásperas o lechosas, las cerrajas eran bien toleradas por el ganado, y se consideraban un alimento suave y refrescante, útil tras temporadas de pienso seco o trashumancia.

- Complemento no planificado: Aunque no formaban parte de un plan forrajero estructurado, los pastores y labradores las recolectaban de manera oportunista, especialmente cuando no había otra cosa que llevar al corral.

- Conocimiento popular: La identificación de las cerrajas como aptas para el ganado estaba muy extendida entre las mujeres y niños que participaban en pequeñas tareas de recolección, sobre todo en torno a las casas, eras y bancales abandonados.

Contexto etnográfico:

- A finales del s. XIX, en zonas como Garcimolina o Algarra, el aprovechamiento vegetal era intensamente diversificado. Se usaban decenas de especies espontáneas como alimento secundario para el ganado, especialmente en entornos de agricultura de subsistencia.

- Las cerrajas, junto con romazas, collejas, malvas o verdolagas, representaban un recurso flexible y casi invisible para la economía campesina.

REFERENCIA HISTÓRICA, en el siglo XIX.

GANADERÍA Y RESILIENCIA

Sistema agro ganadero de casas de Garcimolina

- Modelo extensivo: Basado en el pastoreo rotacional y el uso de terrenos comunales (Dehesa Boyal).

- Especies clave:

- Ovino: Explotado para lana y carne.

- Caprino: Adaptado a matorrales pobres.

- Porcino: Alimentado con subproductos agrícolas (suero + bellota9).

Impacto de la Desamortización (1855)

- La privatización de tierras comunales redujo el acceso a pastos, incrementando la dependencia de plantas silvestres como las cerrajillas.

Conclusiones

- Las cerrajillas ejemplifican la simbiosis entre biodiversidad y cultura rural, siendo un recurso clave en economías de subsistencia, producción agrícola y ganadera destinada al autoconsumo, con escaso excedente comercial. El terreno montañoso y el clima continental limitaban los cultivos intensivos, favoreciendo la ganadería extensiva

- Reducción de costes, al usar cerrajas como forraje, se evitaba comprar pienso o dedicar tierras al cultivo de forraje.

- Complemento nutricional, aportaban fibra y minerales al ganado, mejorando su salud en épocas de pasto escaso.

- Su estudio revela estrategias adaptativas frente a la adversidad ecológica y socioeconómica.

- Sostenibilidad ecológica, la recolección de cerrajas favorecía un modelo de ganadería más adaptado al entorno, sin sobreexplotar los recursos.

- Urge documentar estos saberes ante la pérdida de memoria biocultural en las zonas rurales despobladas.

- La recolección de cerrajas era una actividad comunitaria y familiar, transmitida por tradición oral.

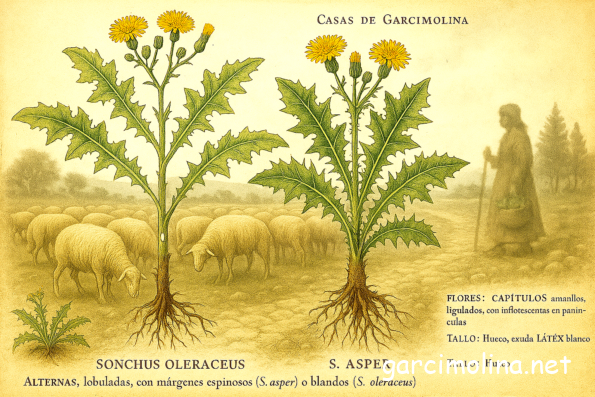

CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS DE SONCHUS SPP.

Taxonomía y ecología

- Familia: Asteraceae (subfamilia Cichorioideae).

- Especies clave: Sonchus oleraceus (cerraja común) y S. asper (cerraja áspera).

- Hábitat: Ruderal1 y arvense2; frecuente en bordes de caminos, huertas abandonadas y pastizales calcáreos.

- Adaptaciones:

- Hojas: Alternas, lobuladas, filos espinosos (S. asper) o blandos (S. oleraceus).

- Flores: Capítulos3 amarillos, ligulados4, inflorescencias en panículas5.

- Tallo: Hueco, exuda látex blanco rico en triterpeno6 y fenólico7.

Distribución y plasticidad

- Endémicas de regiones Mediterráneas, estas especies prosperan en suelos nitrogenados y climas continentales, mostrando alta resistencia a la sequía estival.

USOS ETNOBOTÁNICOS: NUTRICIÓN Y FARMACOPEA RURAL

- Alimentación humana

- Hojas tiernas: Consumidas crudas en ensaladas (fuente de vitamina C y β-carotenos) o cocidas —similar a las espinacas— para mitigar su sabor amargo.

- Tallos: Pelados y macerados en agua para eliminar látex, luego hervidos.

- Medicina tradicional

- Infusiones de raíz: Digestivas y coleréticas (estimulantes de la bilis).

- Cataplasmas: Cicatrizantes, aplicadas sobre las heridas y úlceras cutáneas.

- Precauciones: Contraindicadas en pacientes con alergias a lactonas sesquiterpénicas14.

- Valor ganadero en épocas de escasez

- Forraje de emergencia: Aportaba humedad y minerales (K, Ca).

- Digestibilidad: Alta aceptación por caprinos y ovinos, gracias a su bajo contenido en fibras lignificadas8.

RECETAS TRADICIONALES CON CERRAJILLAS

(Sonchus oleraceus y Sonchus asper)

RECUPERACIÓN ETNOGRÁFICA, SERRANÍA DE CUENCA (S. XIX-XX)

Ensalada de cerrajillas silvestres (plato primaveral de pastores y jornaleros)

Ingredientes (para 4 personas):

- 2 puñados de hojas tiernas de cerrajillas (Sonchus oleraceus, preferidas por su menor amargor).

- 1 huevo duro (opcional, añadido en zonas con recursos).

- Aceite de oliva virgen (local, de molienda en frío).

- Vinagre de vino o zumo de limón agrio.

- Sal gorda y ajo crudo (machacado en mortero).

Preparación:

- Des amargar las hojas: Remojar 30 min en agua fría con un puñado de ceniza de leña (método tradicional para reducir alcaloides). Enjuagar bien.

- Picar finamente las hojas con un cuchillo de hoja ancha.

- Aliñar: Mezclar con aceite, vinagre, sal y ajo. Servir con huevo duro troceado.

Variante histórica: En Casas de Garcimolina, a veces se añadían:

- Tornachos9(Taraxacum officinale), diente de león, amargón, taraxacón.

- Romazas10(Rumex pulcher) para equilibrar sabores, vinagrera, lengua de vaca.

Relación con las cerrajillas (Sonchus spp.). Dieta y medicina rural de Cuenca, estas tres plantas se usaban combinadas para:

- Balancear sabores.

- Amargor de Sonchus+ acidez de Rumex + frescura de Taraxacum.

- Potenciar efectos medicinales:

- Mezclas depurativas (Taraxacum+ Sonchus).

- Cataplasmas cicatrizantes (Rumex+ látex de Sonchus).

Potaje de cerrajillas y pan duro («Comida de pobres», recurso en inviernos duros)

Ingredientes:

- 1 kg de hojas de cerrajillas (S. asper, más resistentes al frío).

- 200 g de pan duro (de trigo candeal11 o centeno).

- 2 dientes de ajo.

- 50 g de tocino entreverado12 (o aceite en versión magra).

- 1 cucharada de pimentón dulce (post-Colombino, común desde el s. XVIII).

Elaboración:

- Hervir las hojas 15 min en agua con sal (descartar el agua para reducir amargor).

- Sofreír el tocino y ajo en una olla de hierro. Añadir el pimentón sin quemar.

- Incorporar las cerrajillas escurridas y el pan troceado. Cubrir con caldo de huesos o agua. Cocer 20 min a fuego lento.

Nota etnográfica:

- Este plato se documenta en relatos orales como «comida de nieve», consumida tras tormentas que aislaban a los pastores.

Tortilla de cerrajillas y ajos tiernos. (Adaptación de recetas de rebusca en campos de labor)

Ingredientes:

- 3 puñados de cerrajillas y ajos tiernos (1:1).

- 4 huevos (en versiones pobres, solo 2 huevos + 2 cucharadas de harina).

- Manteca de cerdo (o aceite en Cuaresma13).

Preparación:

- Saltear las cerrajillas y ajos picados en manteca hasta ablandar.

- Batir los huevos con sal y verter sobre las hierbas. Cuajar a fuego medio.

Contexto histórico:

- Tortilla típica de la Matanza del Cerdo, donde se aprovechaban hierbas y sobrantes de manteca.

Licor depurativo de cerrajillas (remedio primaveral para «limpiar la sangre»)

Receta tradicional (documentada en Cuenca por Pardo de Santayana, 2002):

- 1 litro de aguardiente (anís u orujo).

- 200 g de raíces frescas de Sonchus (lavadas y troceadas).

- Miel o azúcar moreno (al gusto).

- Cáscara de limón (opcional).

Proceso:

- Macerar las raíces en aguardiente 40 días en tarro oscuro.

- Filtrar y endulzar. Tomar 1 copita en ayunas durante 7 días (usos medicinales).

Advertencia:

- Contiene lactonas sesquiterpénicas14; no superar la dosis.

VALOR NUTRICIONAL EN LA DIETA RURAL

(Análisis basado en estudios modernos)

- Vitamina C: 60 mg/100 g (similar al berro).

- Hierro: 2.5 mg/100 g (mejor absorción con vinagre).

- Fibra soluble: Reguladora intestinal.

LAS CERRAJILLAS

—Hierbas humildes que crecen entre bancales y piedras—

- Fueron “el superalimento” olvidado de los pastores conquenses. Sus hojas amargas escondían remedios para la fiebre y el forraje para el ganado en inviernos duros.

- Este artículo rescata su historia, desde las cocinas humeantes de Casas de Garcimolina hasta los herbarios científicos de la Iberia despoblada.

“Testimonio de una sabiduría rural que se extingue”

Cerrajillas (Sonchus spp.) en su hábitat serrano

Usos etnobotánicos: hojas de S. oleraceus para ensaladas y las espinosas S. asper, como forraje.

ACLARACIONES

-

Hábitat ruderal:

Del latín rudus (escombro). Las plantas ruderales son especialistas en colonizar suelos removidos, pobres o contaminados. Ejemplo: Sonchus oleraceus (cerrajilla común), Amaranthus, Chenopodium, etc. Se refiere a lugares alterados por actividades humanas.

-

Hábitat arvense.

Del latín arvum (campo de cultivo). Son campos de cultivo activos, especialmente de cereales o huertos, donde crecen como “malas hierbas”. Son plantas que acompañan a los cultivos, sin ser sembradas intencionalmente. A veces tienen usos medicinales o alimenticios. También Sonchus asper y Taraxacum officinale pueden ser arvenses.

-

Capítulo:

Como tipo de inflorescencia. En el lenguaje técnico botánico, un capítulo es una forma de inflorescencia típica de la familia Asteraceae (como margaritas, girasoles o cerrajillas).

-

Ligulado:

- Se refiere principalmente a un tipo de flor que presenta una lígula, es decir, una prolongación en forma de lengüeta que se extiende lateralmente desde la corola. Este término es especialmente relevante en la familia Asteraceae, como en los girasoles, dientes de león o cerrajillas.

-

Panícula:

- Tipo de inflorescencia compuesta, muy ramificada, que se caracteriza por tener un eje principal del que salen ramas secundarias, y en estas, flores con pedicelo (pequeño tallo individual).

-

Triterpeno:

Compuesto orgánico perteneciente a la gran familia de los terpenos, formado por 30 átomos de carbono derivados de seis unidades de isopreno. Son muy abundantes en el reino vegetal y tienen funciones estructurales, defensivas y medicinales.

-

Fenólico:

Compuestos orgánicos derivados del fenol, que tienen un grupo hidroxilo (-OH) unido a un anillo aromático. Son muy comunes en las plantas y desempeñan funciones clave en su defensa, estructura y metabolismo.

-

Fibras lignificadas:

- Células vegetales especializadas que han desarrollado paredes celulares gruesas y rígidas gracias a la acumulación de lignina, un polímero complejo que aporta resistencia y durabilidad. Son esenciales en el sostén de las plantas, especialmente en aquellas que forman estructuras leñosas.

-

Bellotas:

- Tesoro rural en la Serranía de Cuenca. En Casas de Garcimolina y su entorno. Alimento para cerdos y ovejas, las bellotas dulces de encina eran esenciales en la alimentación del ganado, especialmente los cerdos montaneros, que engordaban con este fruto en otoño. Recolectadas por pastores, durante jornadas de pastoreo. Se usaban cestos de esparto o mimbre.

-

Tornachos (Taraxacum officinale).

- Nombres populares: Diente de león, amargón, taraxacón.

- Familia: Asteraceae.

- Características botánicas:

- Hojas:Roseta basal, muy lobulada («forma de diente de león»), látex blanco.

- Flores:Capítulos amarillos, ligulados, que se transforman en esferas de vilano (dispersión por viento). Dato clave: mezclados con cerrajillas (Sonchus) para equilibrar el amargor en ensaladas.

- Raíz:Pivotante, rica en inulina (prebiótico).

- Usos tradicionales en la Serranía de Cuenca.

- Alimenticios:

- Hojas tiernas en ensaladas (ricas en vitamina C y hierro).

- Raíz tostada como sustituto del café (siglo XIX).

- Alimenticios:

- Medicinales:

- Infusión depurativa para hígado y riñones (diurética).

- Látex fresco aplicado sobre verrugas (uso externo).

- Ganadería: Forraje ocasional para ovejas y cabras.

-

Romazas (Rumex pulcher).

- Nombres comunes: Vinagrera, lengua de vaca.

- Familia: Precaución: El exceso de ácido oxálico puede causar cálculos renales.

- Características botánicas:

- Hojas:Lanceoladas, base sagitada (forma de flecha), margen ondulado.

- Tallos:Rojizos, con nudos prominentes.

- Flores: Pequeñas, verde-rojizas, en panículas.

- Sabor:Ácido (alto contenido en ácido oxálico).

- Usos tradicionales:

- Culinarios:

- Hojas jóvenes como verdura cocida (similar a las espinacas).

- Tallos crudos como «refrigerio» rural (sabor ácido refrescante).

- Medicinales:

- Cataplasmas de hojas machacadas para irritaciones cutáneas.

- Infusión digestiva (uso moderado por su toxicidad en altas dosis).

- Otros usos:

- Tallos secos como escurrideras naturales (fibra hueca).

- Culinarios:

-

Características Taraxacum Officinale (Tornachos)

Rumex pulcher (Romazas)

Sonchus spp. (Cerrajillas)

Familia Asteraceae Polygonaceae Asteraceae Sabor Amargo Ácido Amargo-herbáceo Parte usada Hojas, raíz, flores Hojas, tallos Hojas, tallos Toxicidad Baja Moderada (oxalatos) Baja Uso ganadero Forraje ocasional Evitado, ganado Forraje frecuente

-

Trigo candeal:

(Triticum turgidum var. durum) es una variedad ancestral de trigo, muy valorada en España por su calidad panadera.

-

Tocino entreverado:

- Delicia tradicional que combina capas de grasa con vetas de carne magra, lo que le da su aspecto marmoleado y su sabor inconfundible. Es muy apreciado en la cocina española, especialmente en guisos, asados y embutidos.

-

Aceite de Cuaresma:

Usos en la cocina cuaresmal, sustituto de la grasa animal. Al evitar la carne, el aceite de oliva se convierte en protagonista de platos como potajes, bacalao, espinacas y dulces tradicionales.

-

Lactonas sesquiterpénicas:

Grupo de compuestos naturales en plantas de la familia Asteraceae. En la Serranía de Cuenca, plantas como Sonchus y Taraxacum se usaban en infusiones depurativas, cataplasmas y como forraje ocasional. Derivan del farnesil-pirofosfato, un precursor común en la biosíntesis de terpenos. Son conocidos por sus propiedades biológicas: antiinflamatorias, antimicrobianas, citotóxicas, antitumorales, antivirales.

ROMANCE A LAS CERRAJILLAS SERRANAS

(Homenaje lírico a la memoria vegetal de la Baja Serranía de Cuenca)

Entre los montes de Garcimolina callada,

donde el tomillo perfuma la escarcha,

brota la humilde, tenaz Cerrajilla

junto a las piedras que el tiempo desgasta.

Verde lamento del campo baldío,

sol del pastor en la bruma temprana,

hierba que abriga la olla vacía,

alivio del pobre, del alma y la llaga.

Hojas dentadas, tierno resplandor,

flor amarilla que el viento desata,

látex que fluye, cual sangre de monte.

Cicatriza las penas del alma.

Dicen los viejos de Garcimolina

que, en cada brote, hay saber de las Casas,

que entre romazas y dientes de león

se cocinaban ensaladas claras.

Amarga al gusto, valiosa en el hambre,

compañera en inviernos sin brasas,

era alimento, remedio y abrigo

cuando la nieve barría las majadas.

¡Oh, cerrajilla, silvestre centella,

¡hierba que el rico jamás valorara!

Hoy tu legado florece en la tinta

y en cada plato de historia contada.

Que no se pierda tu savia ancestral,

ni tu memoria, ni ciencia olvidada;

que, en cada huerta, baldío o ribera,

cante tu nombre, la tierra labrada.

Garcimolina Asociación

REFERENCIAS ACADÉMICAS

- Pardo de Santayana, M.et al. (2017). Etnobotánica: ciencia y tradición. CSIC.

- García-Barriuso, M.(2015). Plantas útiles de la Serranía de Cuenca. UCLM.

- Tardío, J.et al. (2006). Ethnobotanical review of wild edible plants in Spain. Ethnobiol. Ethnomed.

- Archivo de Tradiciones Orales de Cuenca (ATOC), recopilación 1980-1990. com (fichas de usos culinarios de Sonchus).

- Pardo de Santayana, M.(2008). Las plantas en la cultura tradicional de la antigua Iberia. Ed. CSIC.

Próximos eventos en la Serranía:

Más información