-

ASOCIACIÓN PEÑA EL PARDO ASOCIACIÓN PEÑA EL PARDO

-

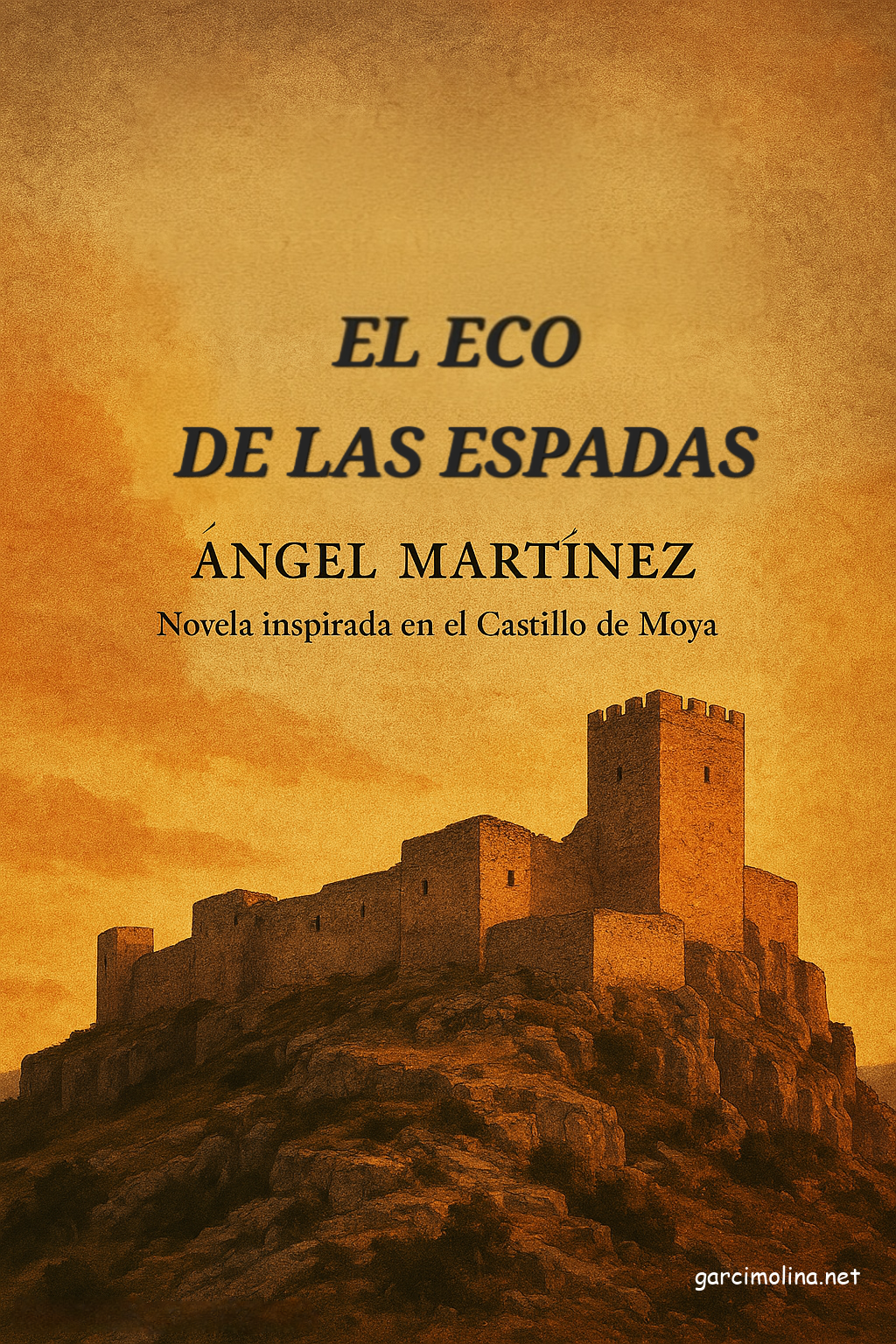

El Eco de las Espadas

Introducción y publicación por entregas:

«EL ECO DE LAS ESPADAS»

Asociación de personas mayores Peña el Pardo

Revista Histórica y Cultural

«Entre la piedra y la fe, una fortaleza escribe su destino»

Bien fallados seades, leedores, en aqueste viage que passa por los siglos et torna los sones d’aquella sazon en que la fe, el açero et la cobdicia texieron el fado d’un regno. En los cartapacios que agora se siguen, damos el primer recreo de «El Eco de las Espadas», estoria que se arraiga en la Baxa Edat Media de Castiella, en aquellas terras bravas et de frontera que oy dia son llamadas Castiella-La Mancha.

Bienvenidos, lectores, a un viaje que atraviesa los siglos y resucita los ecos de una época donde la fe, el acero y la ambición tejieron el destino de un reino. En las páginas que siguen, presentamos el primer adelanto de «El Eco de las Espadas», una novela histórica que sumerge sus raíces en la Baja Edad Media castellana, en ese territorio agreste y fronterizo que hoy conocemos como Castilla-La Mancha.

Inicio del camino de la Vera, 1347 ¿Qué secretos guardan las murallas del castillo de Moya?

En un mundo donde las órdenes militares —Santiago y Calatrava— pugnaban por el control de rutas sagradas y tierras baldías, un hombre, Juan González de Roa, «el mozo» (noble de segundo rango, no de alta nobleza, s. XV). Con su presencia en Moya (ficcionada s. XIV), como un encargo real temporal «por orden de Alfonso XI, para control en las zonas rurales de la Mancha y el valle del Tajo, de los mudéjares», como comisionado regio y labores de alcaide. Carga sobre sus hombros el peso de una misión imposible: sostener la unidad de su gente mientras el reino se fractura. Su historia, rigurosamente documentada, pero narrada con la pasión de la ficción, es el hilo que nos guía a través de intrigas palaciegas, batallas espirituales y la silenciosa resistencia de los peregrinos que, bajo la sombra de la Ruta de la Vera Cruz, buscaban redención.

¿Por qué desapareció un pueblo entero?

La lucha entre estos muros, las intrigas, la devoción mariana —encarnada en vírgenes aparecidas como la de Tejeda o Santerón— se entrelaza con leyendas templarias nunca confirmadas, pero imposibles de erradicar. Aquí, los setenarios de siete días (ya modernos), consagraban la fe en ermitas perdidas, mientras los campesinos y ganaderos de la heredad de la casa de labor de Casas de Garcimolina, (hoy apenas un eco en los archivos), labraban su supervivencia entre el olvido y la repoblación.

Una trama coral,1 un misterio histórico

Esta obra, estructurada como un tapiz de voces —caballeros, artesanos, peregrinos como el misterioso Herminio, cuyo mimbre simboliza la fragilidad humana—, alterna, eventos históricos verificables con relatos íntimos que desafían el tiempo. ¿Qué ocurrió realmente entre 1284 y 1292?, ¿Moya fue arrasada y sus emblemas borrados?, o no. ¿Por qué la Orden de Santiago perdió el control frente a Calatrava? Y, sobre todo, ¿quién traicionó a quién?

En esta primera entrega, descubrirán:

- El Castillo de Moya: bastión entre dos mundos, donde el viento aún susurra las plegarias de los caídos.

- La sombra de los Templarios: aunque no hay pruebas de su presencia, su herencia late en rituales y símbolos.

- La emboscada en el nogueral: un joven caballero, Álvaro, enfrentará su primera prueba de sangre en defensa de los peregrinos.

«El Eco de las Espadas» no es solo una novela: es una invitación a caminar por senderos olvidados, donde cada piedra, cada documento rescatado del silencio (como el Censo de Pecheros de Carlos I que menciona por primera vez a Garcimolina), nos habla de un mundo que creíamos perdido.

Queridos lectores, os invitamos a un viaje por los caminos olvidados de la Serranía Baja conquense, donde la historia y la leyenda se entrelazan en cada piedra. «El Eco de las Espadas» no es solo una novela histórica: es una puerta abierta a ese territorio agreste y fronterizo que se extiende entre las despobladas sierras de Moya, los venerados santuarios de Santerón y Algarra, y las humildes aldeas y casas de labores, como Garcimolina, Santo Domingo o Fuentelespino de Moya, resistieron el paso de los siglos.

¿Reconocéis estos parajes?

Quizá os suenen sus nombres, evocadores y misteriosos, como ecos de un pasado que aún late en fuentes escondidas, en ruinas de ermitas y en senderos que serpentean entre sabinares. Esta es la tierra que pisaron los caballeros de Calatrava y Santiago, donde los peregrinos de la Ruta de la Veracruz buscaban refugio, y donde pastores y labriegos tallaron su existencia entre la devoción y la supervivencia.

El Castillo de Moya, erguido sobre su cerro como un centinela de piedra, domina este paisaje áspero y bello. Desde sus almenas se divisan las torres de vigía y los caminos que llevan a Santerón, con su ermita mariana rodeada de leyendas; a Algarra y su castillo, donde las romerías tejían comunidad, y a esos pequeños mundos —Las casas de labor y corrales de García Molina, Santo Domingo, Fuente del Espino—, cuyas fuentes y majadas fueron testigos mudos de historias cotidianas y extraordinarias.

¿Qué secretos guardan estos andurriales?

En «El Eco de las Espadas», cada lugar tiene su voz:-

La casa de García Molina, una simple heredad o casa de labor, perdida en los documentos, que esconde la tenacidad de quienes repoblaron estas tierras.

-

Los bosques de nogueras, pinos y sabinas, donde bandidos y peregrinos se cruzaban en noches de luna menguante.

-

Las fuentes y lavaderos, puntos de encuentro donde se compartían noticias, temores, anhelos y esperanzas.

Esta es una historia de frontera, donde lo sagrado y lo profano se mezclan: las apariciones de vírgenes en encinares, los setenarios (ya muy modernos para esta historia), en ermitas aisladas, y las luchas entre órdenes militares por controlar no solo tierras, sino almas.

¿Por qué importa hoy esta historia?

¿Por qué estos parajes? —aunque hoy algunos sean apenas un recuerdo— moldearon la identidad de una región. En sus piedras, en sus documentos y en su tradición oral, encontramos las raíces de una resistencia callada: la de quienes, como el señor don Juan González de Roa, el peregrino Herminio o el caballero Álvaro, eligieron la lealtad a sus ideales frente a la conveniencia.En esta primera entrega, descubriréis:

-

El Castillo de Moya en su esplendor, cuando sus muros albergaban tanto a señores como a pastores.

-

La ermita de Santerón, faro espiritual en un territorio peligroso.

-

La granja de Garcimolina, ejemplo de cómo la vida se abría paso, incluso en tiempos de guerra.

«El Eco de las Espadas» es una invitación a recorrer, con rigor histórico y pulso narrativo, esos lugares que, aunque os suenen lejanos, son parte de vuestra memoria. Porque la historia no solo se escribe en grandes ciudades, sino también en estos rincones donde el viento aún susurra nombres como Moya, Santerón, Algarra y Garcimolina …

¿Están preparados para oír el eco?

ACCESO A LOS CAPÍTULOS

Introducción del autor

Prólogo

PRIMERA PARTE FICCIONADA

I: El castillo de Moya

II: La sombra de la rivalidad

III: La conformación del poder

IV: La llegada de los peregrinos

V: La victoria de la fe

SEGUNDA PARTE NOVELADA

1. El inicio del viaje, abril de 1347

2. Herminio, el peregrino del mimbre

3. La huella del caminante

4. La nueva misión de Herminio en Moya

5. Reflexiones del camino

6. Una tradición perdurable

7. Un ciclo de enseñanza y aprendizaje

8. Una nueva era, preceptos del Mimbre y el Mimbrito

9. Nuevas generaciones y su propio camino

10. La obra de Herminio

11. Nuevos horizontes

12. Reflexiones en el umbral

13. El regreso de Herminio

14. Los canastos de la memoria

15. Semillas de esperanza

16. Una marca que perdura

17. Los caballeros de la luz

FIN

EPÍLOGO

Nota del editor:

Esta obra ha sido investigada con fuentes primarias, desde crónicas medievales hasta registros arqueológicos del cerro de Moya. Cada entrega irá acompañada de un anexo con bibliografía histórica para los lectores más exigentes.

Para no ser reiterativos, se han publicado todas las fuentes consultadas de un sola vez, al pie del documento, es la bibliografía total de la novela.

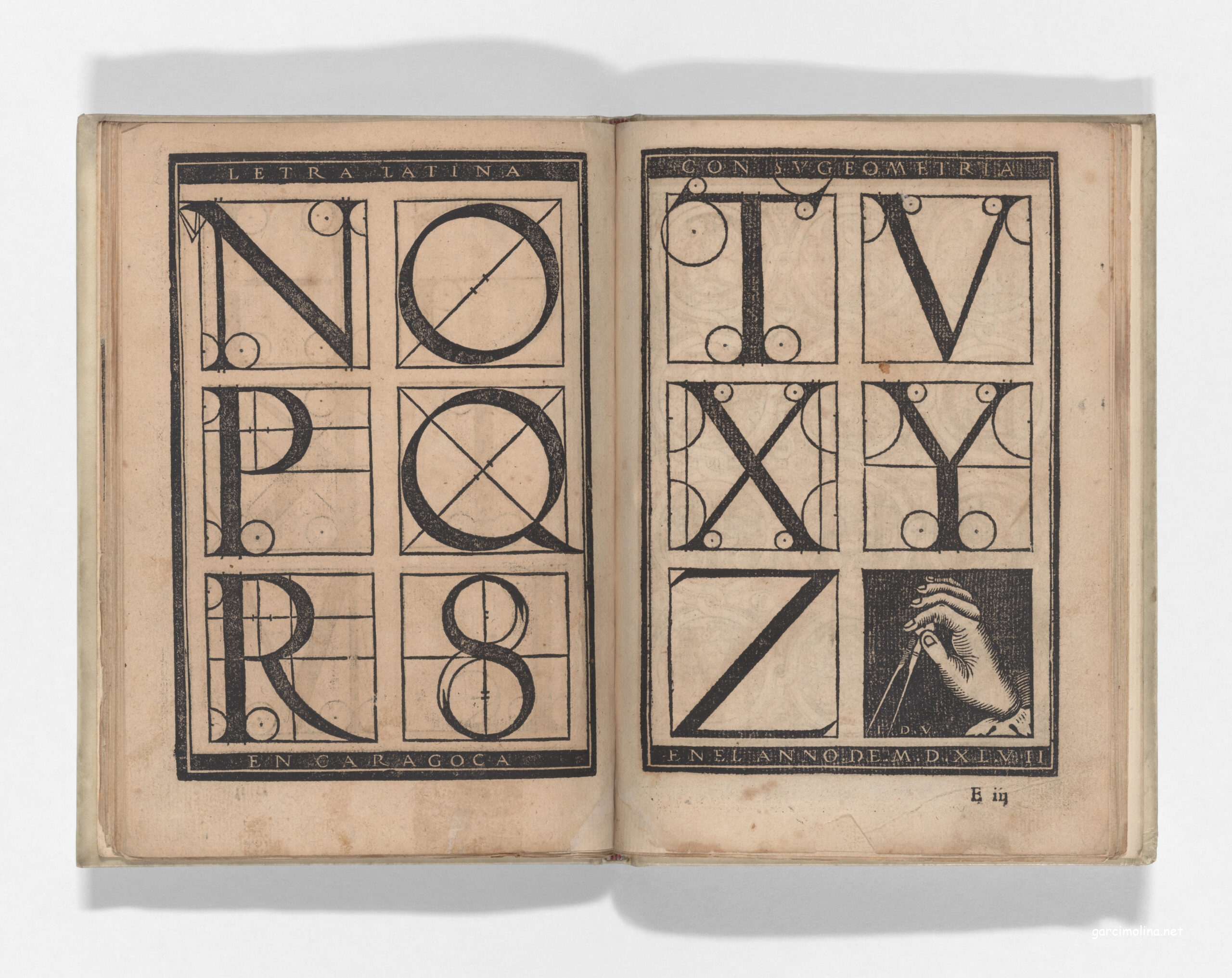

Ilustraciones y grabados que aparecen en la publicación:

Basados en las técnicas pictóricas de Jan Van Eyck (c. 1390-1441):

Maestro flamenco y pionero de la pintura al óleo en el Renacimiento nórdico. Es reconocido como una de las figuras fundacionales de la pintura occidental y máximo representante de la escuela flamenca del siglo XV. Su dominio técnico y conceptual revolucionó el arte europeo, especialmente mediante el perfeccionamiento de la pintura al óleo, lo que le permitió alcanzar cotas de realismo y simbología sin precedentes.

Características estilísticas y aportaciones técnicas

-

Hiperrealismo y precisión óptica:

- Van Eyck elevó la técnica al óleo mediante el uso de capas translúcidas (glacis), lo que facilitó la recreación de texturas minuciosas en telas, metales, joyas y superficies naturales.

- Su tratamiento de la luz, con gradaciones sutiles y sombras articuladas, confería volumen tridimensional y profundidad espacial a sus composiciones.

-

Simbología compleja y narrativa visual:

- Integró en sus obras un repertorio de elementos simbólicos (espejos, frutas, animales, inscripciones) que operaban como capas de significado adicional, a menudo vinculadas a temas religiosos, morales o sociopolíticos.

- Obras como El matrimonio Arnolfini (1434) son estudiadas por su densa carga alegórica y su capacidad para documentar la cultura material de la época.

-

Innovaciones técnicas y firmas autógrafas:

- Perfeccionó la estabilidad y brillo de los pigmentos al óleo, superando las limitaciones del temple al huevo predominante hasta entonces.

- Sus obras frecuentemente incluían inscripciones como «Als ik kan» (“Con lo que puedo”), reflejando una conciencia autoral innovadora para su tiempo.

Legado e influencia

Van Eyck sentó las bases estéticas del Renacimiento nórdico e influyó en artistas como Hans Memling, El Bosco y, posteriormente, en maestros del Barroco. Su obra marca la transición definitiva del Gótico internacional hacia un naturalismo empírico que anticipó desarrollos posteriores en Europa.

Conexión con reconstrucciones históricas y culturales

La estética de Van Eyck resulta singularmente adecuada para recreaciones visuales de escenarios medievales y protomodernos, tales como:

- Escenas de vida cotidiana y poder señorial (ej.: el Castillo de la Moya o figuras como Gonzalo de Roa).

- Entornos rurales y simbología sacra (ej.: peregrinos, cruces, arados y utensilios como cestos y canastos).

- Narrativas históricas ambientadas en espacios como Santerón o el personaje del Zurdo, donde el detalle realista y la carga simbólica enriquecen la comunicación.

Su capacidad para integrar precisión documental con profundidad conceptual permite que las imágenes no solo ilustren, sino que interpreten contextos históricos, reforzando el axioma de que “una imagen vale más que mil palabras” en la divulgación del patrimonio cultural.

PIE DE PÁGINA

-

Narrativa coral:

Se refiere a un enfoque de narración donde la historia se relata por medio de diferentes voces o narradores, en vez de apoyarse en un solo punto de vista. Cada personaje, comúnmente desempeñándose como el personaje principal, proporciona una perspectiva singular de los acontecimientos, lo cual facilita la elaboración de una narración polifónica y enriquecida por la diversidad de experiencias y emociones. Este enfoque fomenta una interpretación más exhaustiva y minuciosa de la historia, dado que los sucesos se presentan desde múltiples puntos de vista, lo cual realza la complejidad y la autenticidad de la narrativa.

-

Fungir:

Desempeñar un empleo, cargo o función. “Desempeñar una función, a veces sin tener el nombramiento preceptivo”.

-

Setenarios:

Agrupaciones simbólicas de siete elementos en contextos espirituales o teológicos, destacando la relevancia del número siete, como símbolo de plenitud y perfección. Tradición cristiana, mística medieval; estas estructuras organizaban conceptos clave en grupos de siete, mostrando un marco para la reflexión y el crecimiento espiritual.

- Los siete dones del Espíritu Santo: Sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios.

- Las siete virtudes: fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia, fortaleza y templanza.

- Los siete pecados capitales: Soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza.

- Las siete bienaventuranzas: Interpretadas a partir del Sermón del Monte.

- Las siete peticiones del Padrenuestro: Cada una se considera un antídoto espiritual frente a los pecados o debilidades humanas.

-

Orden del Temple:

Conocida como los Caballeros Templarios. Fundada en 1119 por Hugo de Payns tras la Primera Cruzada, su misión original era proteger a los peregrinos cristianos en Tierra Santa.

-

Los pecheros:

Eran individuos pertenecientes al tercer estamento en la España del régimen antiguo, no pertenecientes a la nobleza ni al clero, y estaban obligados a abonar tributos directos a la Corona española. El término viene de “pecho” o “pecha” (tributos medievales). Principalmente, eran agricultores, artesanos y residentes de villas, cuya situación tributaria no se basaba en su riqueza, sino en su obligación de contribuir.

-

Alfoz:

Se trataba de un término de la era medieval que se utilizaba para referirse a un territorio rural bajo la jurisdicción de una villa principal, en el que se congregaban diversas aldeas. Poseía responsabilidades fiscales, judiciales y militares, desempeñando un papel crucial durante la Reconquista.

-

Señorío de realengo:

Tierras bajo control directo del rey, en contraposición a las tuteladas por nobles o la Iglesia, el monarca podía concederlas por merced o venta.

-

Vísperas:

Los miembros de la Orden de Santiago practicaban un rito denominado la Plegaria del Caballero, que se sincroniza con las horas canónicas de la Iglesia. Rezaban en momentos específicos del día. Laudes, Tercia, Sexta, Nona, Vísperas y Completas. La misa conventual y la liturgia de las horas, pilares esenciales en su vida espiritual.

-

Prácticas de armas abiertas

En los castillos de las órdenes militares solían realizarse, en espacios amplios y despejados dentro del recinto fortificado, como el patio de armas. Este era el corazón del castillo, una gran explanada central donde los caballeros entrenaban en combate cuerpo a cuerpo, manejo de espadas, lanzas, arcos y tácticas de formación. Además del patio de armas, algunos castillos contaban con terrazas exteriores o explanadas cercanas que también se usaban para ejercicios ecuestres y simulacros de batalla. Estos entrenamientos eran esenciales para mantener la disciplina y la preparación militar de los caballeros, guerreros altamente entrenados.

-

Pertenencia a un grupo:

Es cuando un individuo se siente parte de un conjunto de personas que comparten algo en común: afición, cultura, ideología, actividad o una edad…

-

Bordón:

Cayado largo de madera que sirve de apoyo durante el camino y tiene un significado simbólico en la peregrinación. Su uso se remonta a la Edad Media y suele estar coronado por un puño del que cuelga una calabaza.

-

Limosnera:

Típica de la época, era un recipiente sencillo, a menudo de tela o cuero, que servía para llevar la limosna que se recogía de donantes.

-

Ucronías:

Relatos que imaginan cómo habría sido la historia si un hecho del pasado hubiera ocurrido de forma diferente. Es decir, son reconstrucciones ficticias de la historia basadas en un punto de divergencia.

-

La Carola:

Danza medieval en círculo, acompañada por el canto de los propios bailarines. Aunque no se han conservado partituras específicas, los instrumentos que solían acompañar este tipo de danzas incluían:

- Tamboriles: Marcaban el ritmo con golpes constantes.

- Flautas dulces: Añadían melodías suaves y fluidas.

- Cornamusa: Un instrumento de viento similar a la gaita, con un sonido potente.

- Chirimía: Antecesora del oboe, con un timbre agudo y expresivo.

- Laúd: Instrumento de cuerda pulsada que aportaba armonía.

- Castañuelas: Utilizadas para marcar el ritmo con percusión manual.

CRONOLOGÍA DE LAS ÓRDENES MILITARES

Orden de Santiago (1210 – 1300)

- Justificación: Tras la conquista de Moya por Alfonso VIII de Castilla en 1210, la villa y su castillo fueron entregados a la Orden de Santiago para su defensa y repoblación de la frontera con al-Ándalus. Es el dominio más largo y estable.

- Evidencia: Documentos reales de donación y confirmaciones posteriores de la posesión Santiaguista.

Orden de Montesa (1300 – 1304)

- Justificación: Mediante una bula papal (Sane Considerante) del Papa Bonifacio VIII (11 de julio de 1297), se autorizó al rey Jaime II de Aragón a crear la Orden de Montesa y asignarle los bienes de la disuelta Orden del Temple en la Corona de Aragón. Sin embargo, Jaime II formalizó la cesión de Moya (que era castellana, no aragonesa) a Montesa en 1300, buscando fortalecer esta nueva orden en la frontera.

- Fecha exacta de finalización:

- Justificación: La cesión de Moya (territorio castellano) a una orden aragonesa (Montesa), generó un conflicto diplomático entre Castilla y Aragón. Mediante el Tratado de Torrellas (8 de agosto de 1304), que fijaba las fronteras entre ambos reinos, Jaime II de Aragón acordó devolver Moya a Castilla.

- Evidencia: Bula papal de 1297, documentos reales aragoneses de cesión a Montesa (1300) y texto de la sentencia arbitral del Tratado de Torrellas (1304).

Fin del dominio directo de las órdenes militares (1304 en adelante).

- Justificación: Cumpliendo el Tratado de Torrellas, la Orden de Montesa, dejó Moya, que volvió a la Corona de Castilla bajo el rey Fernando IV.

- A partir de entonces, Moya fue gobernada por señores laicos nombrados por el rey (Señorío de Realengo 7), aunque mantuvo vínculos históricos con Santiago y tuvo Comendadores santiaguistas en su territorio. Nunca más volvió a estar bajo el dominio directo de una orden militar como villa propia.

- Evidencia: Aplicación del Tratado de Torrellas y aparición de tenentes.

Conflictos que marcaron la región

- Guerra Civil Castellana (1366–1369): Moya fue escenario de enfrentamientos entre los bandos de Pedro I «el Cruel» (apoyado por Inglaterra) y su hermanastro don Enrique de Trastámara (respaldado por Aragón y Francia). La guerra dejó la zona devastada y sembró el caos institucional. Las órdenes Militares, tanto la Orden de Santiago como la de Calatrava, intentaron hacerse con el control de Moya, aprovechando su valor defensivo y su ubicación clave en las rutas entre Castilla y Aragón.

- Consecuencias para la población, el auge del bandolerismo. Tras conflictos como la Guerra de los Dos Pedros (1356–1369), muchos soldados y mercenarios quedaron sin paga ni señorío. En la Baja Sierra esto se tradujo en: Grupos armados itinerantes, no eran ejércitos regulares, sino bandas de excombatientes desmovilizados, mercenarios sin contrato.

BIBLIOGRAFÍA

-

Alfonso X el Sabio

Primera Crónica General de España (c. 1270-1284). Fundamental para el contexto político y militar de la Castilla del siglo XIII.

-

Fuero de Cuenca

Ed. crítica de Rafael de Ureña y Smenjaud (1935). Base jurídica de la repoblación y organización territorial en la región.

-

Chronica Latina Regum Castellae:

Ed. Luis Charlo Brea (1999). Relatos contemporáneos sobre Alfonso VIII y Enrique I.

-

Martínez Díez, Gonzalo

Los templarios en los reinos de la Península Ibérica. Ed. Cátedra. (1993).

-

Ruiz Gómez, Francisco

Los orígenes de las órdenes militares y la repoblación de los territorios de La Mancha (CSIC, 2003). Análisis del papel de Santiago y Calatrava en la consolidación territorial.

-

Doménech, M. Ángeles (2005)

Religiosidad popular y santuarios en la Serranía Baja de Cuenca. Diputación Provincial de Cuenca.

-

Sánchez Garzón, Alfredo (2006)

Santuario de la Virgen de Tejeda en Garaballa. Ed. Comarcal.

-

Llop Domingo, J. V. (1997)

Ermitas y espiritualidad mariana en el Alto Turia.

-

Archivo Parroquial de Moya y Libros de Fábrica de Garaballa y Garcimolina

Contienen referencias a los orígenes legendarios y primeros cultos.

-

Sanz y Díaz, José

Historia de la muy noble y leal villa de Moya (Ed. Añil, 1947). Crónica local con documentos sobre Juan González de Roa.

-

VV. AA. (2011)

Marianismo rural en la península Ibérica: ritos, caminos y ermitas. Universidad de Castilla-La Mancha.

-

Vauchez, André

La espiritualidad del Occidente medieval (Cátedra, 1995). Contexto sobre devociones populares (vírgenes aparecidas, setenarios).

-

Castro, Caridad, Pepe

Peregrinos en la España medieval. (Ediciones Nowtilus, 2010). Rutas alternativas, hospederías y simbolismo espiritual.

-

Almagro Gorbea, Martín

El castillo de Moya, arqueología de fortaleza medieval (Diputación de Cuenca, 2015). Estudio arquitectónico y estratigráfico del bastión.

-

Retuerce Velasco, Manuel

La Serranía Conquense en la Edad Media. Poblamiento y estructura social (AACHE Ed., 2009). Asentamientos como Casas de Garcimolina.

-

Primera mención documental de «La Casa de García Molina». Censo de pecheros de Carlos I, 1528.

Tomo I, pág.: 133 https://ine.es/prodyser/pubweb/censo_pecheros/tomo1.pdf

-

Archivo municipal de Moya, 1380-1400, Pedro López de Ayala

-

Real Academia de la Historia

https://bibliotecadigital.rah.es/es/consulta/registro.do?id=12781

-

Recursos digitales

- https://gw.geneanet.org/foullon?lang=es&n=de+roa&p=juan+gonzalez+de+roa

- https://palomatorrijos.blogspot.com/2020/04/juan-gonzalez-de-rosa-senor-de-moya-y-de.html

-

Documentos de órdenes militares

Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección órdenes Militares (Santiago, Calatrava).

- Pergaminos y cartularios: encomiendas en Cuenca y Moya (siglos XII-XIV).

- Consultas sobre posesiones en la zona oriental de Cuenca. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=50989

-

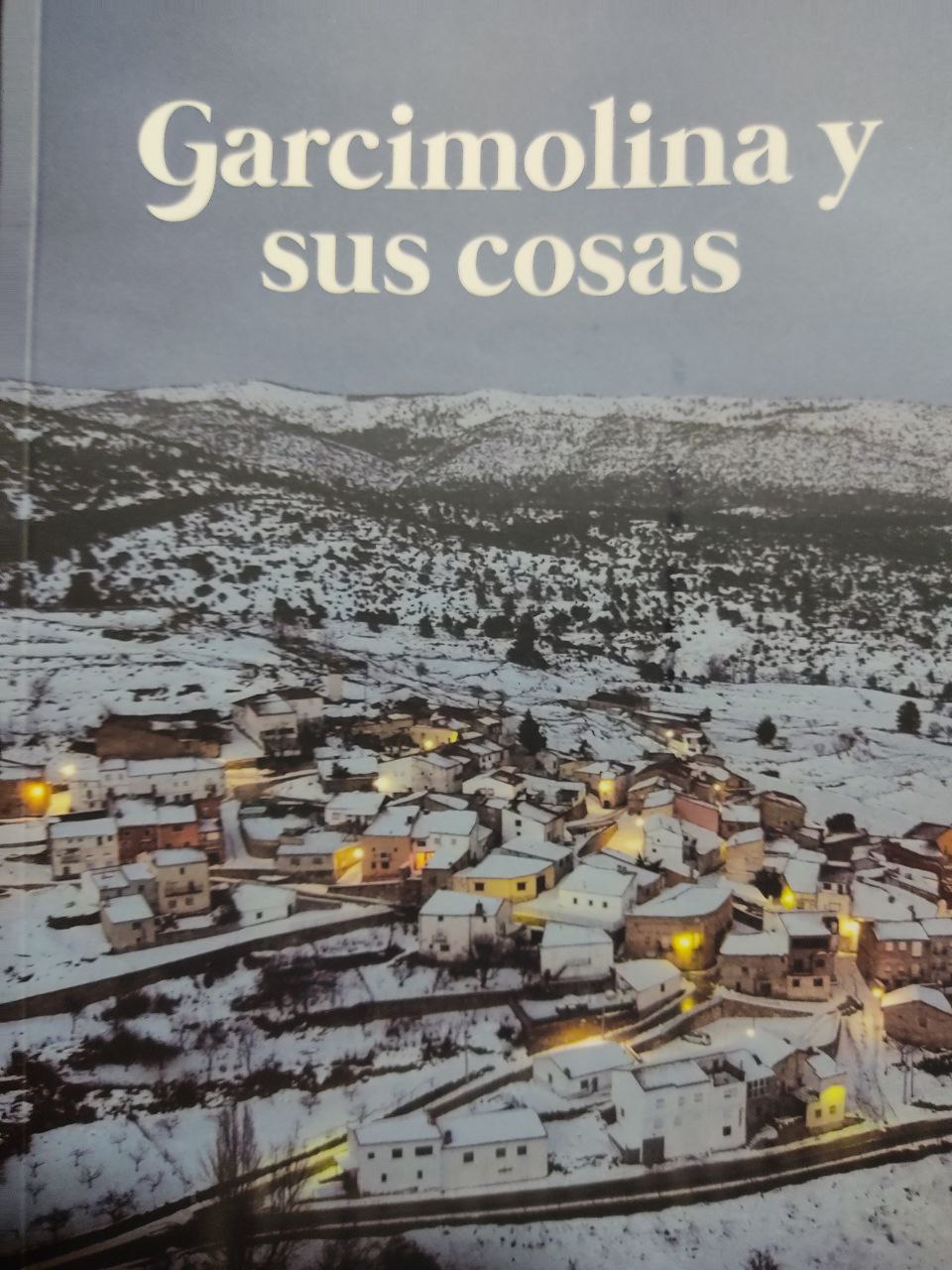

Garcimolina y sus cosas, video de presentación del libro

El pasado sábado 13 de agosto, la asociación de vecinos y personas mayores «Peña el Pardo» presentó el libro «Garcimolina y sus cosas». Un libro de 120 hojas que recoge multitud de palabros y dichos propios de nuestro pueblo. Aunque los 100 ejemplares del libro volaron como la espuma, desde el martes 4 de octubre hasta el sábado 8 será posible conseguirlo de forma gratuita en formato Kindle a través del siguiente enlace. A continuación os ofrecemos el video de presentación del evento.

-

Refranes y Dichos

De Casas De GARCIMOLINA

«Paréceme, Sancho, que no hay refrán que no sea verdadero,

porque todas son sentencias sacadas de la mesma experiencia,

madre de las ciencias todas»Bien Decía Don Quijote a Sancho

- A caballo corredor, cabestro corto.

- A cada pajarillo parécele bien su nido.

- A casa de su tía, más no cada día.

- A falta de pan, buenas son tortas: conformarse con lo que se tiene.

- A la hora mala, no ladran canes.

- A la mujer y a la cabra, soga larga.

- A la par es negar y tarde dar.

- A la zorra y al galgo la vejez aguardo.

- A nuevos hechos, nuevos consejos.

- A unos da Dios ovejas; a otros, orejas.

- Abril aguas mil: En el centro de la península, llueve este mes, por encima de otros.

- Agua de agosto, azafrán, miel y mosto.

- Al agradecido, más de lo pedido.

- Al hombre osado, la fortuna le da la mano.

- Al que amasa, una le pilla y ciento le pasa.

- Alcalá de la Vega, fama de mozos; pero, entrando la quinta, mancos y cojos.

- Alegría secreta, candela muerta.

- Amigos, pero el borrico en la linde: En tratos, que no quiere quedarse con la peor parte.

- Anda bien zorra que no faltará quien te corra.

- Antes que acabes no te alabes.

- Bien canta Marta, después de harta.

- Cielo “encabritao”, a los tres días “mojao”.

- Comida hecha, compañía deshecha.

- Con las glorias se olvidan las memorias.

- Con los de Cuenca ni trato ni cuenta.

- Consejos vendo y para mí no tengo: Este refrán recrimina a quien da consejos a los demás, pero no los toman para sí o no sabe resolver sus propios problemas.

- Corra Júcar por do suele.

- Cuando el grajo vuela bajo hace un frío de carajo, y cuando el grajo vuela rasante hace un frío acojonante.

- Cuando el invierno primaverea, la primavera invernea.

- Cuando la grulla baja, échale la llave a la paja: anuncian frío, con un bello espectáculo.

- Cuando no hay lomos, tocino como.

- Das más vueltas que el gorrino de San Antón: Que no para quieto, lo remueve todo.

- De los escarmentados, nacen los avisados.

- De mala higuera, mal higo.

- De San Miguel a San Miguel no queda nada por hacer: Hechas las faenas del campo.

- Del Cubillo, ni mujer ni gorrinillo, y si puede ser, ni gorrino ni mujer.

- Del mal, el menos.

- Del viejo el consejo.

- Después de irse la liebre, palos en la cama.

- Di que eres de Cuenca y entrarás de balde.

- Días de mucho, vísperas de nada.

- El amo imprudente hace al mozo negligente.

- El cebo es el que engaña, que no la caña.

- El convite de Ademuz: invito yo y pagas tú.

- El Cubillo se quema y Alcalá llora porque no se ha quemado antes de ahora.

- El diablo mata moscas con el rabo: Ocioso, sin fruto, que gastan el tiempo inútilmente.

- El golpe de la sartén, aunque no duele tizna.

- El hombre propone y Dios dispone: obstáculo o un imprevisto que trastoca o destruye nuestros planes y expectativas.

- El miedo guarda la viña.

- El que come y deja, dos veces pone la mesa: Representa salud y economía, recomienda moderación en los gastos.

- El que de joven no anda, de viejo trota: La necesidad imperiosa de vivir, si no somos previsores, puede empujarnos a galopar de mayores.

- El que de joven no trabaja, de viejo duerme en la paja: Prevenir para no pasar miseria.

- El que esperar puede, alcanza lo que quiere.

- El que guarda, halla: Elogia el hábito de conservar.

- El que regala bien vende si el que recibe lo entiende: Enseña que un obsequio o atención facilita la venta de algo o propicia la reacción favorable de otra persona

- El que se acuesta con niños, meado se levanta: No confiar el manejo de los negocios a personas ineptas o de poco seso.

- El que tuvo y retuvo, guardó para la vejez: Con los años no perdieron el vigor, la intrepidez o la belleza.

- El viejo desvergonzado hace al niño mal hablado: dice de los ancianos cuyo comportamiento es poco digno y descuidado.

- El viejo pierde el diente, pero no la simiente: La experiencia y la sabiduría adquirida.

- En Ciudad Real el tasajo y en Cuenca el zarajo.

- En enero, se hiela el agua en el puchero.

- En febrero, busca la sombra el perro: Invierno, si sale el Sol, lo hace con relativa fuerza.

- En habiendo niebla por la mañana, la tarde de paseo es galana: Buen tiempo.

- En hombre joven no hay trampa vieja: No hay joven fea, ni vieja hermosa.

- Estar de luto: Triste, desganado o con pocos ánimos.

- Estar en el fin: En las últimas a punto de morir.

- Estar hecho en un santiamén: Hacer o acabar algo en poco tiempo.

- Gente de alpargate, tate: Alerta por la ruda gente de campo y embrutecida por el trabajo.

- Hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo.

- Hay que ablentar cuando hace aire: Hacer la cosas en el momento preciso, más favorable y con buen fin.

- Hombre de muchos oficios, pobre declarado.

- Hombre en cocina, calentura continua: Lo que sucede en la cocina, bien se sabe.

- La cuerda se rompe siempre por lo más flojo.

- La hogaza no embaraza.

- La luna de octubre, siete lunas cubre.

- La manta que más abriga es el perder.

- La mejor amiga es la cocina.

- La oveja de muchos, el lobo la come.

- La procesión de Algarra, dos por delante y dos a la zaga.

- La procesión de Garcimolina, tres por cuatro calles.

- La vida manda: Aceptar circunstancias y hechos no variables, no se pueden cambiar.

- Las grullas bajas, mucho grano y poca paja: Las cosas a su tiempo y en su justa medida.

- Levantarse el cuerpo: Tener ganas de vomitar.

- Llevo razón, pero pierdo el juicio: Que te dan la razón, para no discutir.

- Lloviendo y haciendo sol, sale el Arco del Señor.

- Lo poco agrada y lo mucho enfada.

- Los niños y los borrachos siempre dicen la verdad.

- Luna de agosto, frío en rostro.

- Machacar en hierro frío: Cabezota que no atiende a razones, consejos y argumentos.

- Manos heladas, manos de enamorada.

- Marzo ventoso y abril lluvioso sacan a mayo florido y hermoso.

- Marzo, marzueco, déjame uno para manso y otro pa mureco, y otro para que lleve el cencerro hueco.

- Más vale llegar a tiempo que rondar un año: Depende más de la suerte que del esfuerzo personal o de la espera del momento oportuno.

- Mes de la concebida, nieve pa to la vida.

- Meter mano al garrón: Empezar y dar cuenta del jamón

- Morteruelo y ajoarriero son en Cuenca lo primero.

- Mozos de Cuenca y potros de Carboneras, hasta las eras.

- Ni cenamos ni se muere padre: mantenerse en situación desafortunada y casi agonizante.

- Ni viña en Cuenca, ni pleito en Huete.

- No consienten nuestras leyes hidalgas, frailes ni bueyes.

- No la hagas y no la temas.

- No preguntes por saber: No seas cotilla.

- No te subas a la parra, que la uva está muy cara: No te pases de listillo.

- Nos ha jodido mayo…: Aplicable a muchos finales, a destiempo, sin remedio, perder una persona la cabeza, la cordura mental, la razón o el juicio de manera temporal o permanente.

- Nunca se tiene todo, siempre falta algo: Nada es perfecto, ni completo.

- Persona envidiosa no puede ser dichosa.

- Poquito y bien untado: Lo bueno y breve, dos veces bueno.

- Por golosina de Cuenca no dejes tu rueca.

- Por mucho trigo nunca es mal año: la abundancia de cosas útiles nunca causa perjuicio.

- Pueblo pequeño infierno grande: Todos se conocen, donde circulan con más rapidez los cotilleos y los problemas, conflictos y dinámicas se exacerban exponencialmente.

- Quien escucha su mal oye.

- Quien mucho duerme poco vive: Hace referencia a la pereza, no aprovechar el tiempo.

- Quien pesa y mide, es el que vive: Beneficio que suele reportar el comercio, y más incisivamente al lucrativo fraude derivado de medir y pesar las mercancías.

- Sabe más el diablo por viejo que por diablo: a experiencia brinda más conocimiento y sabiduría que la astucia o la inteligencia

- Sabe más sabe el loco en su casa que el cuerdo en la ajena: Aconseja que cada cual se ocupe de sus asuntos.

- Septiembre, o seca las fuentes o se lleva los puentes.

- Si en enero oyes tronar, ensancha el granero y agranda el pajar.

- Si la grulla vuela bajo, quédate con el amo, aunque sea con trabajo. Si la grulla vuela arriba, ni, aunque te lo pida: A mal dadas, malo conocido que bueno por conocer.

- Si quieres llegar a viejo y guardar una peseta, no abuses de la bragueta.

- Si quieres llegar a viejo, guarda leche en el pellejo: Aconseja ser moderado en todo si se quiere alcanzar una larga vida.

- Si quieres sacar colmenas, sácalas por las Candelas, y si quieres sacar miel, sácala por San Miguel.

- Si truena en marzo, prepara la pala y el rastro.

- Son como los borricos de los yeseros, gordos y comilones: Que ni a palos llevan la carga, nada de trabajar, solo piensan en comer.

- Tener a alguien o algo en el retortero: Marear la perdiz. Engañar con falsas promesas y fingidos halagos. Andar sin descanso de aquí para allí trabajando o atendiendo obligaciones.

- Tener la vida en un canto: Pasar por situación complicada de salud o económica.

- Tener mal vino: No asimilar bien el alcohol y tener conductas inapropiadas con el exceso.

- Tener menos detalles que la tumba del tío…: Ignorar a alguien que ya no interesa.

- Tener menos lustre que una gavilla de leña: Zafio de aspecto descuidado o desaliñado.

- Tiene mayo la clave del año.

- Tirar los pantalones: Hacer de vientre.

- Una buena capa todo lo tapa.

- Unos días nublo y otros con sol: Estado de ánimo, días mejores y peores.

- Vaca desollada a saliente, agua a poniente.

- Vale más rodear que malpasar.

- Vale más, la envoltura que la criatura: Menosprecio hacia el neonato, de baja estofa.

- Vayan días y vengan ollas: Admitir que el hambre impone sus propias exigencias y se antepone al propio deleite. “Sancho Panza en las bodas de Camacho”.

- Zarajo y ajo arriero, en Cuenca lo primero.

-

Expresiones Serranas

Palabras y expresiones populares

- A CAGAÍTO: Despacito, lento, en juegos tirar “flojete” o en los bolos dejarla morra.

- A VEL: Quita de ahí, déjame pasar, que mancho…

- ABURRIR UN NIDO: Manipular y provocar en un nido su abandono.

- AGUZAR LA REJA: En la fragua y por calor, sacar punta a la reja del arado.

- AL REMATE…: Al final, por fin.

- AMOS QUE: Sorpresa, asombro.

- ARREA, ATIZA: Expresiones que indican asombro ante una cosa o acontecimiento.

- CAGAR MÁS QUE UN SISÓN: Cagar con mucha frecuencia.

- CONTRA MÁS: En lugar de “cuanto más…” Ej.: “contra más se lo digas,

- DAR ANSIA: Molestar. Ej.: Me da mucha ansia que me digan eso.

- DAR LA CABEZÁ: Dormirse después de comer.

- DAR LA CENCERRÁ: Si se casaban los viudos, los mozos daban la “cencerra”, en la noche de bodas, hasta que se cansaban o el novio les satisfacía con dinero o algo de comer.

- DE MATERIAL: De cuero. Ese balón es de material.

- ECHAR UN HACHO: Echar un manojo de paja, aliaga o esparto encendido para iniciar y/o avivar la lumbre o el sagato.

- ECHAR UN PARTIDO EN CONTRA: Jugar un equipo contra otro.

- ECHAR UN PORRAZO: Pelear a base de “ribaciar”, revolcarse por el suelo.

- EMPOZARSE EL SOL: Puesta de Sol al mismo tiempo que se oculta entre las nubes.

- EN CA: Contracción de “en casa de”. Ej.: Pepe está en ca Mariano.

- ERES PIOR QUE ARRANCAO: calificar a alguien como persona malvada o traviesa.

- ES UN FENÓMENO: Exclamación que alude a la persona que está demasiado gorda.

- HA ROMPÍO: Ha roto, brotado. «Ha rompío a crecer».

- HACER ALMONDIGUILLAS: Sacarse los mocos con los dedos.

- HACER COCOS: Esconderse y aparecer con el fin de hacer gracia o dar miedo.

- HACER DE CUERPO: Hacer de vientre, defecar.

- HACER DE SÁBADO: Hacer zafarrancho, día de una limpieza a fondo y especial.

- HACER RANCHO: Hacer sitio. Ej.: “hazme rancho, que me quiero sentar yo también”.

- HINCAR EL REJO: Caer al suelo de boca.

- METER CAZO: Aventajarse, ponerse en posición preferente, inmiscuirse o entrometerse.

- METER EL CUEZO: Entrar indiscreta e imprudentemente en alguna conversación.

- METER ZANCO: Meter cazo o meter mojá.

- METERSE EN TOL CHORRO: Estar en una corriente de aire entre dos puertas.

- NI A LA VENTANA TE ASOMES: Ni se te ocurra pensarlo.

- NO TE AMUELA…: ¡No te fastidia…!

- ÑALO: Míralo.

- OJOOO…: “¡Ya está bien!”, ¡Qué harto me tienes!”, “¡Qué cansino eres!”.

- PLANTAR EL CHITO: Encumbrarse, llegar a lo más alto, marcar norma y estilo propio.

- PAPO: Expresión de asombro ante una acción o ante una cosa. Ej.: ¡qué papo tienes!

- PONERSE EN CACHAS: Ponerse en cuclillas. Postura o acción de doblar el cuerpo de suerte que las asentaderas se acerquen al suelo o descansen en los calcañares.

- QUÉ FATIGA ME DA: ¡qué raro lo encuentro! o mala adaptación al cambio.

- VAREA LA ESCOPETA: Se desvía (varía) el tiro con respecto al punto de mira.

Aquí, algunas de las más características, de la baja serranía

-

ESCUDO DE CASAS DE GARCIMOLINA: análisis histórico y heráldico

ESCUDO DE GARCIMOLINA

ESCUDO: análisis histórico y heráldico

De la Casa Solariega1 que le dio nombre a esta población. No se han encontrado pruebas aún, de cuál fue el nombre originario con el que la misma surgió.

Es muy probable que fuera: el de “García Molina2”, y el tiempo, haya dado lugar a la contracción de ambos. Con la apócope del primero de ellos, del que tampoco se sabe, si correspondía al nombre o al primer apellido. Resultando, por tanto, el de Garcimolina que hoy prevalece. No está fuera de lugar, que sea este, el nombre con el que se fundó la Casa Solar 1.

La fachada de la edificación mostraba la grandeza de su ascendencia (linaje o estirpe); presentando, con el mayor realce, su escudo de armas 3 esculpido en piedra; el que, coronaba el arco de medio punto4, que conformaba la puerta de entrada de la casa. Realizada toda ella con piedras de sillería5 y construida al estilo propio, de aquella época medieval6, en la que hubo de tener lugar 7.

El devenir del tiempo, en el año 1943, ocasionó la demolición de toda la zona oeste de la casa, . Permitiendo al mismo tiempo, la restauración de parte de la fachada, hacia el este (el saliente). Si bien, el referido símbolo heráldico pétreo, con ligeras o escasas mutilaciones, se conserva incrustado en la fachada de una nueva vivienda, de más reciente construcción y del que, por herencia, es su actual propietario.

De momento, se desconoce la fecha exacta, de la construcción de la edificación. No obstante, se cree, debió suceder con anterioridad al año 14008.

También se desconoce la sucesiva relación de propietarios, que, a lo largo del tiempo, pudieron disfrutar, de la totalidad de la propiedad, en principio, y posteriormente, por particiones de parte de ella.

Cuando yo conocí la edificación, en mi tierna infancia, se hallaba, al parecer y en origen; dividida en dos particiones. Subdividida una de ellas, con posterioridad.

No se tiene conocimiento actualmente de que existan documentos probatorios, de cuándo, y cómo, llegó la edificación a poder de la familia Pla, ni quién se la transmitió.

La parte oeste, donde se hallaba ubicada la fachada (portada de sillería), en cada lateral de la misma, tenía anexas sendas ventanas, con sus correspondientes rejas de hierro, que daban luz y ventilación. La del poniente comunicaba con la cocina y la del saliente con la caballeriza o cuadra; por aquel entonces, esta vivienda también se dedicaba, a su vez, a modo de posada o alojamiento de transeúntes.

A estas alturas resultaba imposible, descifrar la estructura original de toda la zona este, dividida en dos, como ya se ha indicado anteriormente; dado que, se habían practicado en ella las puertas de entrada para dos viviendas, en el seno de aquella división familiar.

En la planta superior, zona oeste, había una puerta de balcón orlada con piedra de sillería, como todas las ventanas de origen. Completaba este mirador a la plaza, a la sazón, una balconada de hierro forjado, que no podemos asegurar, correspondiera al origen del inmueble.

Había otra ventana con reja, esta, de mayores dimensiones que las de planta inferior, situada en lo que sería el centro de la fachada original; con el resto de esta planta, resultaba ya imposible dar detalles de su configuración original, por haberla modificado, la apertura de los respectivos balcones, para las dos viviendas en que se había transformado.

La segunda y última planta, que se hacía servir de “cámara” de almacenamiento; existía, en la vertical de la portada, una ventana de mayores proporciones que las citadas anteriormente, pero sin reja alguna. La zona del sol saliente de esta planta final, no presentaba modificaciones relevantes dignas de resaltar.

El alero del tejado era uniforme en su continuidad, de idéntica estructura para todo el edificio.

Claro está, que, con el crecimiento urbano, se adosaron viviendas por la cara norte y del saliente (este) de la casa.

En este momento están ocupadas las tres viviendas en que finalmente se dividió la parte oriental de la casa original, en tanto que la zona occidental, se mantiene como solar cercado, por lo que queda de sus propios muros de origen.

Por todo lo indicado y hasta ahora conocido, la toponimia, nos conduce a la siguiente conclusión:

No existiendo documentos que acrediten el linaje, ni el rango de nobleza alcanzado o probado por el fundador de la Casa Solar, hace que dispongamos solamente, como único recurso de identificación, las armas de su blasón, a tal efecto, hay estudios realizados en heráldica sobre esta materia y por lo que he podido leer al respecto, me atrevo a manifestar mi opinión personal, de que, el linaje que representa el blasón en su conjunto, merece estar comprendido en los de Señorío9.

Por lo tanto, la Señorial Casa que fue el embrión para el alumbramiento, de lo que, posteriormente, se dio en llamar el lugar. “La Casa de Garcimolina”, como puede comprobarse en documentos de las últimas décadas, correspondientes al año 1700, (que se encuentran en el archivo del ayuntamiento de la localidad).

El original lugar pudo quizá empezar a liberarse, mínimamente10, del feudo en que se hallaba enclavado, por lo concerniente al crecimiento urbano y población, muy posiblemente favorecido por la probable extinción del linaje o señorío.

El tiempo y el aumento creciente de población, pudieron ser el motivo, que influyera para la supresión del artículo que le precedía en su nominación y agregando la “S” final a Casa. Que pasó del singular al plural, siendo así, conformado el nombre de Casas de Garcimolina que hoy conocemos.

Espero y deseo que el próximo trabajo pueda completarlo con datos más precisos de los que en este momento no dispongo.

Por lo tanto, el escudo del pueblo de Casas de Garcimolina que su ayuntamiento debería reconocer11 y declarar oficialmente sin más dilación, debe ser el escudo de armas en todo su conjunto, el que fue de la Casa que le dio origen a esta población y le cedió su nombre.

Si el citado trámite, es llevado a término, se daría una gran satisfacción a cuantos oriundos de la localidad Creemos que la historia y la toponimia así lo están demandando, desde el devenir de los tiempos.

Lorenzo Montesinos Jiménez

- Publicado en la revista «Amigos de Moya»

https://www.asociacionamigosdemoya.com/wp-content/uploads/2019/04/moya-07.pdf

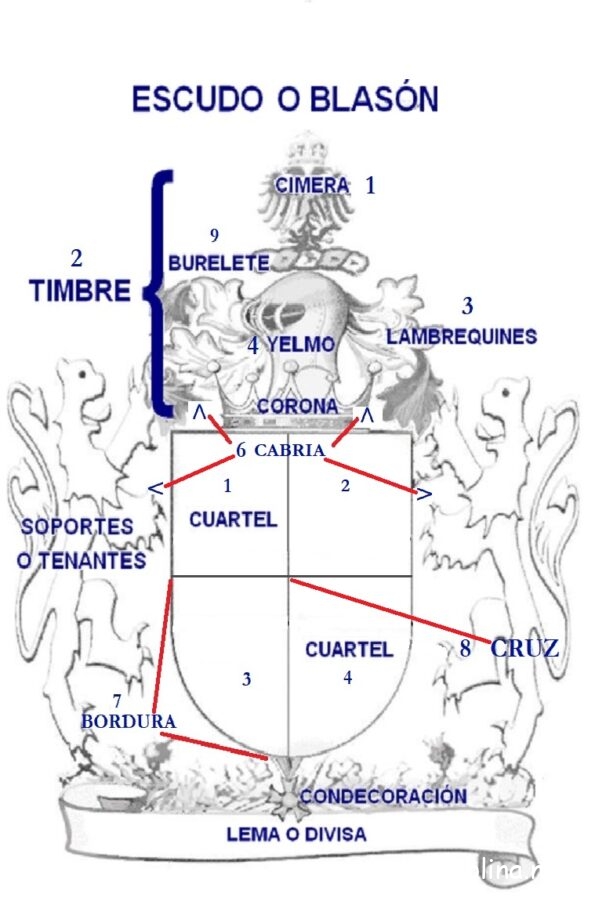

BLASONAMIENTO 12 EN HERÁLDICA

BLASÓN: análisis histórico y heráldico

Escudo de gentilicio de armas cuartelado y simple

ESCUDO: análisis histórico y heráldico

- Se dividen a su vez en escudos de familia, de dignidad y de comunidad, según que estén vinculados a una familia por herencia, o a un cargo o dignidad personal, o a una sociedad o municipio, etc.

Elementos principales: Constituyen la esencia del blasón.

- Contorno o forma exterior.

- Campo o área.

- Divisiones del campo.

- Esmalte, color y metal.

- Figuras, con sus diferentes clases de piezas heráldicas.

- Figuras físicas.

- Cimera: adorno situado en la cima del yelmo de los caballeros. Recibe este nombre porque recuerda las crestas de plumas que poseen algunas especies de aves sobre sus cabezas.

- Timbre: insignia que se coloca en la parte superior de un escudo de armas para indicar el grado nobiliario de quien lo posee.

- Lambrequín: ornamentos que forman parte del timbre, de aspecto similar a una cortina atada al yelmo por encima y detrás del escudo de armas. Son penachos, hojas o cintas, a menudo entrelazadas.

- El jefe: representa el yelmo del caballero. Todos los caballeros portaban un yelmo en batalla y los escudos heráldicos servían también para identificarlos.

- Adornos accesorios: los adornos exteriores.

- La Cabria: una especie de triángulo con el centro vacío que hace referencia a las espuelas del caballero.

- La bordura: como su propio nombre indica, se trata de una franja que bordea el escudo. Si se trataba de un escudo de una familia real, diferenciaba a cada una de las ramas de la familia. Por norma general representa la coraza del caballero.

- La Cruz: cruz que ocupa todo el escudo y simboliza el arma más importante del caballero; la espada.

- Burelete o Burulete: rollo de tela retorcida, colocado en la parte superior del yelmo.

ESCUDO DE GARCIMOLINA

Análisis histórico y heráldico

BOCETO DEL ESCUDO

Escudo de gentilicio de armas cuartelado y simple

ESCUDO ORIGINAL

Armas del blasón: de la Casa Solariega1 que le dio nombre a esta población Análisis histórico y heráldico del escudo de CASAS DE GARCIMOLINA:

ESCUDO: análisis histórico y heráldico

DESCRIPCIÓN OBJETIVA

- Torre heráldica: de un solo cuerpo y donjonada, horadada por dos puertas y sin ventanas. Rematadas con sus merlones y almenas.

- Merlón: cada uno de los salientes verticales dispuestos a intervalos regulares que coronan los muros con los flancos exteriores comúnmente aspillerados. Los espacios abiertos (almenas) que se encuentran entre los merlones, es decir, las almenas, se denominan usualmente cañoneras.

- Muro crenelado13: que está ornamentado y guarnecido en forma dentada, con merlones regulares. Los prismas que protegen la fortaleza y que poseen muescas entre ellos, (almenas).

- Donjonada: torre rematada por otra encima o Donjón, más pequeña, atalaya o garita.

- Mamposteado o mazonado: hecho por sillares de piedra, con juntas silueteadas de negro.

- Jabalí rampante: sapiencia, coraje, intrepidez, fiereza y valor en batalla.

- Cruz de Calatrava8: representa a la Orden de Calatrava

- Palomas: felicidad, fidelidad y buenos presagios.

Diferencia entre Almenas y Merlones

Fuentes:

- https://pedradesign.es/patrimonio-de-todos/como-interpretar-un-escudo-heraldico/

- https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/27/25/11.Monreal.pdf

- Castillos y Torres en la Heráldica Española: https://www.academia.edu/37658175/Castillos_y_Torres_en_la_Heraldica_Espa%C3%B1ola

ESCUDO: Análisis histórico y heráldico

Escudo aprobado el 13 de enero de 2005

CORTADO EN CUATRO CUARTELES

- Superior izquierdo, de oro, castillo, sobre fondo gules, con ventanales y pórtico azur.

- Superior derecho, de negro, figura de cerdo, sobre fondo plata.

- Inferior izquierdo, de gules, cruz de la Orden de Calatrava, fondo en oro.

- Inferior derecha, de blanco, figura de dos palomas cruzadas, sobre fondo azur. Ornamenta en oro, alrededor de los cuatro cuarteles. Al timbre, corona real.

EXPLICACIÓN AL TEXTO

ESCUDO: análisis histórico y heráldico

- Casa solariega: Históricamente, en España, se conoce como casa solariega o casa solar, a la casa en que residía el jefe, cabeza, o primer hombre notable de un linaje nobiliario y que daba el nombre o los títulos de honor.

- García Molina: La población surgiría entre 1210 y 1223, cuando se estableció la puebla de Moya y sus tierras aledañas.

- Sexmos, de comunidades de villa, no existía cabecera, sino que todas las aldeas eran iguales entre sí.

- Escudo de armas: representa el elemento central del logro heráldico completo, y tradicionalmente es exclusivo de una persona, familia, Estado, organización o corporación

- Arco de medio punto: en arquitectura, es un tipo de arco que en el intradós tiene la forma de un semicírculo.

- Sillería: sillar de piedra labrada, por varias de sus caras, generalmente en forma de paralelepípedo. Forma parte de las obras de construcción; se tiene que manipular por su tamaño y peso con maquinaria.

- Edad Media o Medievo: período histórico de la civilización occidental comprendido entre los siglos V y XV.

- Siglos XIII o XIV

- Anterior al año 1400: Garcimolina, su fundación es mucho anterior; durante la puebla o repoblación, en los primeros años, el intercambio de donaciones y permutas, fueron frecuentes, entre la orden de Santiago y los antiguos nobles del señorío de Moya, (1210-1223), Lo que propició el asentamiento de señores y pobladores afincados; para la explotación de tierras, ganaderías y bosques.

- Orden de Santiago: en 1230, Fernando III el Santo, unió ambas coronas. Desde entonces, es considerada a Uclés, sede de la Orden (Caput ordinis), en la provincia de Cuenca.

- Orden de Calatrava: se constituye, desde su origen, en una importante fuerza para la defensa de las líneas fronterizas. Para continuar la reconquista, el núcleo central de las fuerzas bélicas, estaba formado por caballeros. Se acomodaron a las costumbres del Cister. El primer maestre de la Orden, fue don García, que obtuvo del Cister y del Pontificado, la primera regla en el año 1164.

- Cruz de la Orden de Calatrava, este símbolo, representaba a la Orden de Calatrava, fundada en el año 1158 en el Reino de Castilla. Pero no se tienen referencias escritas de la cruz, hasta el siglo XIII, coincidiendo con la puebla de las tierras de Moya y sus aldeas.

- Señorío: donación hereditaria de tierras y, en ocasiones, también vasallos, incluida la jurisdicción. Dada por monarcas, a nobles o clérigos, como pago por servicios prestados o como recompensa a méritos adquiridos.

- Encomiendas14: la iniciativa repobladora real de las tierras de Moya; no debió tener mucho éxito. El 18 de junio de 1215, Enrique I entregó, en privilegio, la villa de Moya a la Orden de Santiago. Dada su importancia estratégica, por ser frontera con la Valencia musulmana.

- Lo que no está muy claro, es el papel que desempeño el señor de la casa solariega, y su relación con la orden de Calatrava.

- La orden de Calatrava, fue fundada en el año 1158, en el reino de Castilla.

- Al ser zona fronteriza, ¿Qué relación hubo con los tres reinos y su conexión?

- Escudo aprobado el 13 de enero de 2005, por la Consejería de Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha.

- Blasonamiento: en heráldica, es la acción de leer, describir y descifrar las armas.

- Crenelado: en heráldica, alusión a muralla merlonada, almenada, ornamentada y guarnecida en forma dentada o los prismas que protegen la fortaleza. Que posee muescas o almenas.

- Encomienda: Espacio y rentas, que se otorgaban a un comendador en las órdenes militares, españolas o religiosas, para canalizar la explotación y su territorio circundante.

-

La historia del molino harinero de Casas de Garcimolina

Tratando de investigar en la Historia de Garcimolina, a pesar de contar con un grupo brillante de octogenarios, hay líneas que se pierden. Una de ellas es el molino de Garcimolina, situado entre los municipios de Algarra y Casas de Garcimolina, para ello tuvimos que contar con la sobresaliente colaboración de una persona que lleva años investigando sobre la comarca, esta persona no es otra que Mariano López Marín, que a su vez tomó referencias del libro «Molinos hidráulicos y harineros de la provincia de Cuenca» de Antonio Garcia Cuevas.

Desgraciadamente no podemos poner una fecha exacta de construcción del molino, pero gracias al Catastro de Ensenada, sabemos que en 1752 dicho molino existía. El Catastro de Ensenada podríamos decir que fue el primer gran Catastro que se hizo en la Corona de Castilla, durante el reinado de Fernando VI, a petición del marqués de la Ensenada, de ahí el nombre. El objetivo, como podéis adivinar, era gravar fiscalmente a los poseedores de propiedades.

Volviendo a la referencia histórica, este documento reconocía un molino harinero situado entre Algarra y Casas de Garcimolina y que compartían los dos concejos. Dicho molino era arrendado a un molinero. A través de otros documentos, sabemos que en 1870, el molino pertenecía a la familia Zafrilla, Ramón Pérez y Marcelino Jiménez, siendo Ramón Pérez el aventador.

El funcionamiento era sencillo, aprovechando la fuerza del agua de una caída de unos 15 metros, esta era canalizada a través de una tubería de hierro que iba a la parte inferior del edificio donde había dos piedras grandes y redondas colocadas en horizontal. Una que permanecía parada, mientras que la otra era movida por la fuerza del agua. El grano era colocado en un depósito llamado la tolva, desde ella, el grano caía despacio a la canalea, desde la cual, era dosificada mediante el tocador y lanzada y molida a las piedras mencionadas anteriormente. Finalmente, el grano molido, por la fuerza centrífuga, acababa siendo expulsada y depositada en un depósito llamado el farnero. El grano poco molido y de peor calidad se solía usar para el ganado, mientras que el de mejor calidad y mejor molido era destinado al consumo humano.

El año 1920 fue muy importante para la Historia del molino. Por una parte se produjo un cambio en su propiedad, al ser heredado por Ramón Pérez, contando con Valeriano Pérez como aventero. Por la otra, uno de los cuatro molinos harineros de Salvacañete fue adquirido por Esteban Martínez, terrateniente de la localidad. Lo modernizó con una maquinaria más eficiente, dando lugar a lo que se llamó Molino de la Fábrica o de Enmedio de Salvacañete. Esta modernización obligó a los demás molineros de Salvacañete y otros pueblos a hacer lo mismo para no perder clientela. Hablando con los testimonios vivos de Garcimolina, se atestigua que el grano que se molía allí no estaba tan bien molido como el que se podía moler en el molino de Chinejo, o Landete, que se construyó años después. Además de eso, se comenta que la maquila era mayor en este molino. El retraso tecnológico significó mayores precios y peor calidad.

Para entendernos, la maquila era la porción del grano, o la harina que el molinero y el propietario del molino cobraban a cada persona que llevaba grano a moler a un molino. Debido a la carestía de esta y a la pobreza en la que vivían los campesinos venía el dicho popular «De molinero cambiarás, pero de ladrón no te escaparás», este dicho, aunque se decía en Garcimolina, era común en las tierras de la Corona de Castilla.

En esa lenta decadencia que se inició a partir de 1920, diferentes personas como Aquilino Jiménez, el tío Florentino, el tío Emilio, etc,.. se hicieron cargo del molino. Finalmente, en mitad del éxodo rural, en 1965 el molino cerró sus puertas.

Sobre nosotros

El objetivo es impulsar la participación y el desarrollo del asociacionismo, entre las personas mayores de Casas de Garcimolina y su entorno.

A veces, la parte más difícil de encontrar el éxito, es reunir el coraje para comenzar.

Las personas provechosas no miran hacia atrás para ver quién los observa, solo al frente y sus metas.

Suscríbete a nuestro boletín de correo electrónico

“No digas poco en muchas palabras, sino mucho en pocas.” — Pitágoras —