-

ASOCIACIÓN PEÑA EL PARDO ASOCIACIÓN PEÑA EL PARDO

-

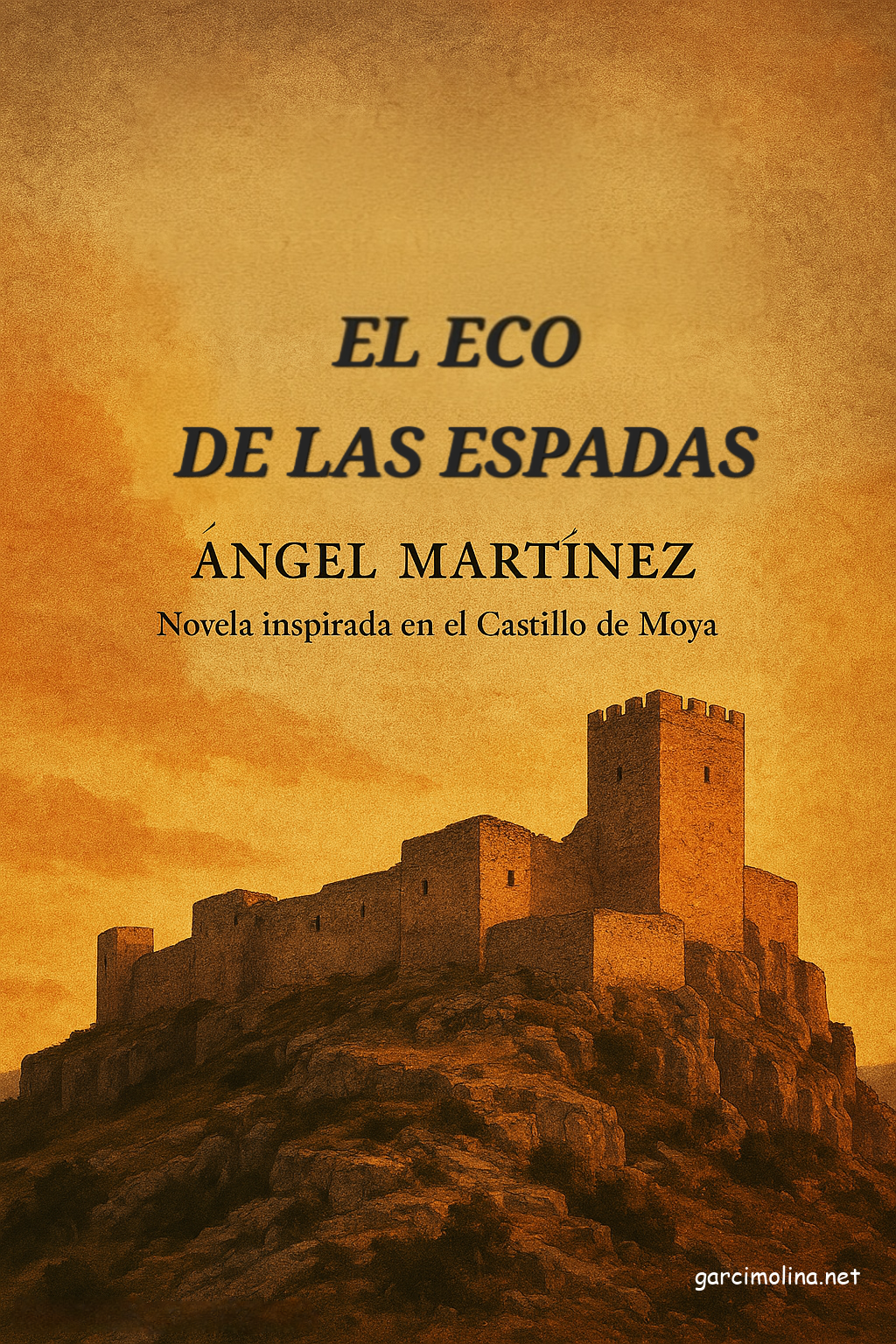

El Eco de las Espadas

Introducción y publicación por entregas:

«EL ECO DE LAS ESPADAS»

Asociación de personas mayores Peña el Pardo

Revista Histórica y Cultural

«Entre la piedra y la fe, una fortaleza escribe su destino»

Bien fallados seades, leedores, en aqueste viage que passa por los siglos et torna los sones d’aquella sazon en que la fe, el açero et la cobdicia texieron el fado d’un regno. En los cartapacios que agora se siguen, damos el primer recreo de «El Eco de las Espadas», estoria que se arraiga en la Baxa Edat Media de Castiella, en aquellas terras bravas et de frontera que oy dia son llamadas Castiella-La Mancha.

Bienvenidos, lectores, a un viaje que atraviesa los siglos y resucita los ecos de una época donde la fe, el acero y la ambición tejieron el destino de un reino. En las páginas que siguen, presentamos el primer adelanto de «El Eco de las Espadas», una novela histórica que sumerge sus raíces en la Baja Edad Media castellana, en ese territorio agreste y fronterizo que hoy conocemos como Castilla-La Mancha.

Inicio del camino de la Vera, 1347 ¿Qué secretos guardan las murallas del castillo de Moya?

En un mundo donde las órdenes militares —Santiago y Calatrava— pugnaban por el control de rutas sagradas y tierras baldías, un hombre, Juan González de Roa, «el mozo» (noble de segundo rango, no de alta nobleza, s. XV). Con su presencia en Moya (ficcionada s. XIV), como un encargo real temporal «por orden de Alfonso XI, para control en las zonas rurales de la Mancha y el valle del Tajo, de los mudéjares», como comisionado regio y labores de alcaide. Carga sobre sus hombros el peso de una misión imposible: sostener la unidad de su gente mientras el reino se fractura. Su historia, rigurosamente documentada, pero narrada con la pasión de la ficción, es el hilo que nos guía a través de intrigas palaciegas, batallas espirituales y la silenciosa resistencia de los peregrinos que, bajo la sombra de la Ruta de la Vera Cruz, buscaban redención.

¿Por qué desapareció un pueblo entero?

La lucha entre estos muros, las intrigas, la devoción mariana —encarnada en vírgenes aparecidas como la de Tejeda o Santerón— se entrelaza con leyendas templarias nunca confirmadas, pero imposibles de erradicar. Aquí, los setenarios de siete días (ya modernos), consagraban la fe en ermitas perdidas, mientras los campesinos y ganaderos de la heredad de la casa de labor de Casas de Garcimolina, (hoy apenas un eco en los archivos), labraban su supervivencia entre el olvido y la repoblación.

Una trama coral,1 un misterio histórico

Esta obra, estructurada como un tapiz de voces —caballeros, artesanos, peregrinos como el misterioso Herminio, cuyo mimbre simboliza la fragilidad humana—, alterna, eventos históricos verificables con relatos íntimos que desafían el tiempo. ¿Qué ocurrió realmente entre 1284 y 1292?, ¿Moya fue arrasada y sus emblemas borrados?, o no. ¿Por qué la Orden de Santiago perdió el control frente a Calatrava? Y, sobre todo, ¿quién traicionó a quién?

En esta primera entrega, descubrirán:

- El Castillo de Moya: bastión entre dos mundos, donde el viento aún susurra las plegarias de los caídos.

- La sombra de los Templarios: aunque no hay pruebas de su presencia, su herencia late en rituales y símbolos.

- La emboscada en el nogueral: un joven caballero, Álvaro, enfrentará su primera prueba de sangre en defensa de los peregrinos.

«El Eco de las Espadas» no es solo una novela: es una invitación a caminar por senderos olvidados, donde cada piedra, cada documento rescatado del silencio (como el Censo de Pecheros de Carlos I que menciona por primera vez a Garcimolina), nos habla de un mundo que creíamos perdido.

Queridos lectores, os invitamos a un viaje por los caminos olvidados de la Serranía Baja conquense, donde la historia y la leyenda se entrelazan en cada piedra. «El Eco de las Espadas» no es solo una novela histórica: es una puerta abierta a ese territorio agreste y fronterizo que se extiende entre las despobladas sierras de Moya, los venerados santuarios de Santerón y Algarra, y las humildes aldeas y casas de labores, como Garcimolina, Santo Domingo o Fuentelespino de Moya, resistieron el paso de los siglos.

¿Reconocéis estos parajes?

Quizá os suenen sus nombres, evocadores y misteriosos, como ecos de un pasado que aún late en fuentes escondidas, en ruinas de ermitas y en senderos que serpentean entre sabinares. Esta es la tierra que pisaron los caballeros de Calatrava y Santiago, donde los peregrinos de la Ruta de la Veracruz buscaban refugio, y donde pastores y labriegos tallaron su existencia entre la devoción y la supervivencia.

El Castillo de Moya, erguido sobre su cerro como un centinela de piedra, domina este paisaje áspero y bello. Desde sus almenas se divisan las torres de vigía y los caminos que llevan a Santerón, con su ermita mariana rodeada de leyendas; a Algarra y su castillo, donde las romerías tejían comunidad, y a esos pequeños mundos —Las casas de labor y corrales de García Molina, Santo Domingo, Fuente del Espino—, cuyas fuentes y majadas fueron testigos mudos de historias cotidianas y extraordinarias.

¿Qué secretos guardan estos andurriales?

En «El Eco de las Espadas», cada lugar tiene su voz:-

La casa de García Molina, una simple heredad o casa de labor, perdida en los documentos, que esconde la tenacidad de quienes repoblaron estas tierras.

-

Los bosques de nogueras, pinos y sabinas, donde bandidos y peregrinos se cruzaban en noches de luna menguante.

-

Las fuentes y lavaderos, puntos de encuentro donde se compartían noticias, temores, anhelos y esperanzas.

Esta es una historia de frontera, donde lo sagrado y lo profano se mezclan: las apariciones de vírgenes en encinares, los setenarios (ya muy modernos para esta historia), en ermitas aisladas, y las luchas entre órdenes militares por controlar no solo tierras, sino almas.

¿Por qué importa hoy esta historia?

¿Por qué estos parajes? —aunque hoy algunos sean apenas un recuerdo— moldearon la identidad de una región. En sus piedras, en sus documentos y en su tradición oral, encontramos las raíces de una resistencia callada: la de quienes, como el señor don Juan González de Roa, el peregrino Herminio o el caballero Álvaro, eligieron la lealtad a sus ideales frente a la conveniencia.En esta primera entrega, descubriréis:

-

El Castillo de Moya en su esplendor, cuando sus muros albergaban tanto a señores como a pastores.

-

La ermita de Santerón, faro espiritual en un territorio peligroso.

-

La granja de Garcimolina, ejemplo de cómo la vida se abría paso, incluso en tiempos de guerra.

«El Eco de las Espadas» es una invitación a recorrer, con rigor histórico y pulso narrativo, esos lugares que, aunque os suenen lejanos, son parte de vuestra memoria. Porque la historia no solo se escribe en grandes ciudades, sino también en estos rincones donde el viento aún susurra nombres como Moya, Santerón, Algarra y Garcimolina …

¿Están preparados para oír el eco?

ACCESO A LOS CAPÍTULOS

Introducción del autor

Prólogo

PRIMERA PARTE FICCIONADA

I: El castillo de Moya

II: La sombra de la rivalidad

III: La conformación del poder

IV: La llegada de los peregrinos

V: La victoria de la fe

SEGUNDA PARTE NOVELADA

1. El inicio del viaje, abril de 1347

2. Herminio, el peregrino del mimbre

3. La huella del caminante

4. La nueva misión de Herminio en Moya

5. Reflexiones del camino

6. Una tradición perdurable

7. Un ciclo de enseñanza y aprendizaje

8. Una nueva era, preceptos del Mimbre y el Mimbrito

9. Nuevas generaciones y su propio camino

10. La obra de Herminio

11. Nuevos horizontes

12. Reflexiones en el umbral

13. El regreso de Herminio

14. Los canastos de la memoria

15. Semillas de esperanza

16. Una marca que perdura

17. Los caballeros de la luz

FIN

EPÍLOGO

Nota del editor:

Esta obra ha sido investigada con fuentes primarias, desde crónicas medievales hasta registros arqueológicos del cerro de Moya. Cada entrega irá acompañada de un anexo con bibliografía histórica para los lectores más exigentes.

Para no ser reiterativos, se han publicado todas las fuentes consultadas de un sola vez, al pie del documento, es la bibliografía total de la novela.

Ilustraciones y grabados que aparecen en la publicación:

Basados en las técnicas pictóricas de Jan Van Eyck (c. 1390-1441):

Maestro flamenco y pionero de la pintura al óleo en el Renacimiento nórdico. Es reconocido como una de las figuras fundacionales de la pintura occidental y máximo representante de la escuela flamenca del siglo XV. Su dominio técnico y conceptual revolucionó el arte europeo, especialmente mediante el perfeccionamiento de la pintura al óleo, lo que le permitió alcanzar cotas de realismo y simbología sin precedentes.

Características estilísticas y aportaciones técnicas

-

Hiperrealismo y precisión óptica:

- Van Eyck elevó la técnica al óleo mediante el uso de capas translúcidas (glacis), lo que facilitó la recreación de texturas minuciosas en telas, metales, joyas y superficies naturales.

- Su tratamiento de la luz, con gradaciones sutiles y sombras articuladas, confería volumen tridimensional y profundidad espacial a sus composiciones.

-

Simbología compleja y narrativa visual:

- Integró en sus obras un repertorio de elementos simbólicos (espejos, frutas, animales, inscripciones) que operaban como capas de significado adicional, a menudo vinculadas a temas religiosos, morales o sociopolíticos.

- Obras como El matrimonio Arnolfini (1434) son estudiadas por su densa carga alegórica y su capacidad para documentar la cultura material de la época.

-

Innovaciones técnicas y firmas autógrafas:

- Perfeccionó la estabilidad y brillo de los pigmentos al óleo, superando las limitaciones del temple al huevo predominante hasta entonces.

- Sus obras frecuentemente incluían inscripciones como «Als ik kan» (“Con lo que puedo”), reflejando una conciencia autoral innovadora para su tiempo.

Legado e influencia

Van Eyck sentó las bases estéticas del Renacimiento nórdico e influyó en artistas como Hans Memling, El Bosco y, posteriormente, en maestros del Barroco. Su obra marca la transición definitiva del Gótico internacional hacia un naturalismo empírico que anticipó desarrollos posteriores en Europa.

Conexión con reconstrucciones históricas y culturales

La estética de Van Eyck resulta singularmente adecuada para recreaciones visuales de escenarios medievales y protomodernos, tales como:

- Escenas de vida cotidiana y poder señorial (ej.: el Castillo de la Moya o figuras como Gonzalo de Roa).

- Entornos rurales y simbología sacra (ej.: peregrinos, cruces, arados y utensilios como cestos y canastos).

- Narrativas históricas ambientadas en espacios como Santerón o el personaje del Zurdo, donde el detalle realista y la carga simbólica enriquecen la comunicación.

Su capacidad para integrar precisión documental con profundidad conceptual permite que las imágenes no solo ilustren, sino que interpreten contextos históricos, reforzando el axioma de que “una imagen vale más que mil palabras” en la divulgación del patrimonio cultural.

PIE DE PÁGINA

-

Narrativa coral:

Se refiere a un enfoque de narración donde la historia se relata por medio de diferentes voces o narradores, en vez de apoyarse en un solo punto de vista. Cada personaje, comúnmente desempeñándose como el personaje principal, proporciona una perspectiva singular de los acontecimientos, lo cual facilita la elaboración de una narración polifónica y enriquecida por la diversidad de experiencias y emociones. Este enfoque fomenta una interpretación más exhaustiva y minuciosa de la historia, dado que los sucesos se presentan desde múltiples puntos de vista, lo cual realza la complejidad y la autenticidad de la narrativa.

-

Fungir:

Desempeñar un empleo, cargo o función. “Desempeñar una función, a veces sin tener el nombramiento preceptivo”.

-

Setenarios:

Agrupaciones simbólicas de siete elementos en contextos espirituales o teológicos, destacando la relevancia del número siete, como símbolo de plenitud y perfección. Tradición cristiana, mística medieval; estas estructuras organizaban conceptos clave en grupos de siete, mostrando un marco para la reflexión y el crecimiento espiritual.

- Los siete dones del Espíritu Santo: Sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios.

- Las siete virtudes: fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia, fortaleza y templanza.

- Los siete pecados capitales: Soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza.

- Las siete bienaventuranzas: Interpretadas a partir del Sermón del Monte.

- Las siete peticiones del Padrenuestro: Cada una se considera un antídoto espiritual frente a los pecados o debilidades humanas.

-

Orden del Temple:

Conocida como los Caballeros Templarios. Fundada en 1119 por Hugo de Payns tras la Primera Cruzada, su misión original era proteger a los peregrinos cristianos en Tierra Santa.

-

Los pecheros:

Eran individuos pertenecientes al tercer estamento en la España del régimen antiguo, no pertenecientes a la nobleza ni al clero, y estaban obligados a abonar tributos directos a la Corona española. El término viene de “pecho” o “pecha” (tributos medievales). Principalmente, eran agricultores, artesanos y residentes de villas, cuya situación tributaria no se basaba en su riqueza, sino en su obligación de contribuir.

-

Alfoz:

Se trataba de un término de la era medieval que se utilizaba para referirse a un territorio rural bajo la jurisdicción de una villa principal, en el que se congregaban diversas aldeas. Poseía responsabilidades fiscales, judiciales y militares, desempeñando un papel crucial durante la Reconquista.

-

Señorío de realengo:

Tierras bajo control directo del rey, en contraposición a las tuteladas por nobles o la Iglesia, el monarca podía concederlas por merced o venta.

-

Vísperas:

Los miembros de la Orden de Santiago practicaban un rito denominado la Plegaria del Caballero, que se sincroniza con las horas canónicas de la Iglesia. Rezaban en momentos específicos del día. Laudes, Tercia, Sexta, Nona, Vísperas y Completas. La misa conventual y la liturgia de las horas, pilares esenciales en su vida espiritual.

-

Prácticas de armas abiertas

En los castillos de las órdenes militares solían realizarse, en espacios amplios y despejados dentro del recinto fortificado, como el patio de armas. Este era el corazón del castillo, una gran explanada central donde los caballeros entrenaban en combate cuerpo a cuerpo, manejo de espadas, lanzas, arcos y tácticas de formación. Además del patio de armas, algunos castillos contaban con terrazas exteriores o explanadas cercanas que también se usaban para ejercicios ecuestres y simulacros de batalla. Estos entrenamientos eran esenciales para mantener la disciplina y la preparación militar de los caballeros, guerreros altamente entrenados.

-

Pertenencia a un grupo:

Es cuando un individuo se siente parte de un conjunto de personas que comparten algo en común: afición, cultura, ideología, actividad o una edad…

-

Bordón:

Cayado largo de madera que sirve de apoyo durante el camino y tiene un significado simbólico en la peregrinación. Su uso se remonta a la Edad Media y suele estar coronado por un puño del que cuelga una calabaza.

-

Limosnera:

Típica de la época, era un recipiente sencillo, a menudo de tela o cuero, que servía para llevar la limosna que se recogía de donantes.

-

Ucronías:

Relatos que imaginan cómo habría sido la historia si un hecho del pasado hubiera ocurrido de forma diferente. Es decir, son reconstrucciones ficticias de la historia basadas en un punto de divergencia.

-

La Carola:

Danza medieval en círculo, acompañada por el canto de los propios bailarines. Aunque no se han conservado partituras específicas, los instrumentos que solían acompañar este tipo de danzas incluían:

- Tamboriles: Marcaban el ritmo con golpes constantes.

- Flautas dulces: Añadían melodías suaves y fluidas.

- Cornamusa: Un instrumento de viento similar a la gaita, con un sonido potente.

- Chirimía: Antecesora del oboe, con un timbre agudo y expresivo.

- Laúd: Instrumento de cuerda pulsada que aportaba armonía.

- Castañuelas: Utilizadas para marcar el ritmo con percusión manual.

CRONOLOGÍA DE LAS ÓRDENES MILITARES

Orden de Santiago (1210 – 1300)

- Justificación: Tras la conquista de Moya por Alfonso VIII de Castilla en 1210, la villa y su castillo fueron entregados a la Orden de Santiago para su defensa y repoblación de la frontera con al-Ándalus. Es el dominio más largo y estable.

- Evidencia: Documentos reales de donación y confirmaciones posteriores de la posesión Santiaguista.

Orden de Montesa (1300 – 1304)

- Justificación: Mediante una bula papal (Sane Considerante) del Papa Bonifacio VIII (11 de julio de 1297), se autorizó al rey Jaime II de Aragón a crear la Orden de Montesa y asignarle los bienes de la disuelta Orden del Temple en la Corona de Aragón. Sin embargo, Jaime II formalizó la cesión de Moya (que era castellana, no aragonesa) a Montesa en 1300, buscando fortalecer esta nueva orden en la frontera.

- Fecha exacta de finalización:

- Justificación: La cesión de Moya (territorio castellano) a una orden aragonesa (Montesa), generó un conflicto diplomático entre Castilla y Aragón. Mediante el Tratado de Torrellas (8 de agosto de 1304), que fijaba las fronteras entre ambos reinos, Jaime II de Aragón acordó devolver Moya a Castilla.

- Evidencia: Bula papal de 1297, documentos reales aragoneses de cesión a Montesa (1300) y texto de la sentencia arbitral del Tratado de Torrellas (1304).

Fin del dominio directo de las órdenes militares (1304 en adelante).

- Justificación: Cumpliendo el Tratado de Torrellas, la Orden de Montesa, dejó Moya, que volvió a la Corona de Castilla bajo el rey Fernando IV.

- A partir de entonces, Moya fue gobernada por señores laicos nombrados por el rey (Señorío de Realengo 7), aunque mantuvo vínculos históricos con Santiago y tuvo Comendadores santiaguistas en su territorio. Nunca más volvió a estar bajo el dominio directo de una orden militar como villa propia.

- Evidencia: Aplicación del Tratado de Torrellas y aparición de tenentes.

Conflictos que marcaron la región

- Guerra Civil Castellana (1366–1369): Moya fue escenario de enfrentamientos entre los bandos de Pedro I «el Cruel» (apoyado por Inglaterra) y su hermanastro don Enrique de Trastámara (respaldado por Aragón y Francia). La guerra dejó la zona devastada y sembró el caos institucional. Las órdenes Militares, tanto la Orden de Santiago como la de Calatrava, intentaron hacerse con el control de Moya, aprovechando su valor defensivo y su ubicación clave en las rutas entre Castilla y Aragón.

- Consecuencias para la población, el auge del bandolerismo. Tras conflictos como la Guerra de los Dos Pedros (1356–1369), muchos soldados y mercenarios quedaron sin paga ni señorío. En la Baja Sierra esto se tradujo en: Grupos armados itinerantes, no eran ejércitos regulares, sino bandas de excombatientes desmovilizados, mercenarios sin contrato.

BIBLIOGRAFÍA

-

Alfonso X el Sabio

Primera Crónica General de España (c. 1270-1284). Fundamental para el contexto político y militar de la Castilla del siglo XIII.

-

Fuero de Cuenca

Ed. crítica de Rafael de Ureña y Smenjaud (1935). Base jurídica de la repoblación y organización territorial en la región.

-

Chronica Latina Regum Castellae:

Ed. Luis Charlo Brea (1999). Relatos contemporáneos sobre Alfonso VIII y Enrique I.

-

Martínez Díez, Gonzalo

Los templarios en los reinos de la Península Ibérica. Ed. Cátedra. (1993).

-

Ruiz Gómez, Francisco

Los orígenes de las órdenes militares y la repoblación de los territorios de La Mancha (CSIC, 2003). Análisis del papel de Santiago y Calatrava en la consolidación territorial.

-

Doménech, M. Ángeles (2005)

Religiosidad popular y santuarios en la Serranía Baja de Cuenca. Diputación Provincial de Cuenca.

-

Sánchez Garzón, Alfredo (2006)

Santuario de la Virgen de Tejeda en Garaballa. Ed. Comarcal.

-

Llop Domingo, J. V. (1997)

Ermitas y espiritualidad mariana en el Alto Turia.

-

Archivo Parroquial de Moya y Libros de Fábrica de Garaballa y Garcimolina

Contienen referencias a los orígenes legendarios y primeros cultos.

-

Sanz y Díaz, José

Historia de la muy noble y leal villa de Moya (Ed. Añil, 1947). Crónica local con documentos sobre Juan González de Roa.

-

VV. AA. (2011)

Marianismo rural en la península Ibérica: ritos, caminos y ermitas. Universidad de Castilla-La Mancha.

-

Vauchez, André

La espiritualidad del Occidente medieval (Cátedra, 1995). Contexto sobre devociones populares (vírgenes aparecidas, setenarios).

-

Castro, Caridad, Pepe

Peregrinos en la España medieval. (Ediciones Nowtilus, 2010). Rutas alternativas, hospederías y simbolismo espiritual.

-

Almagro Gorbea, Martín

El castillo de Moya, arqueología de fortaleza medieval (Diputación de Cuenca, 2015). Estudio arquitectónico y estratigráfico del bastión.

-

Retuerce Velasco, Manuel

La Serranía Conquense en la Edad Media. Poblamiento y estructura social (AACHE Ed., 2009). Asentamientos como Casas de Garcimolina.

-

Primera mención documental de «La Casa de García Molina». Censo de pecheros de Carlos I, 1528.

Tomo I, pág.: 133 https://ine.es/prodyser/pubweb/censo_pecheros/tomo1.pdf

-

Archivo municipal de Moya, 1380-1400, Pedro López de Ayala

-

Real Academia de la Historia

https://bibliotecadigital.rah.es/es/consulta/registro.do?id=12781

-

Recursos digitales

- https://gw.geneanet.org/foullon?lang=es&n=de+roa&p=juan+gonzalez+de+roa

- https://palomatorrijos.blogspot.com/2020/04/juan-gonzalez-de-rosa-senor-de-moya-y-de.html

-

Documentos de órdenes militares

Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección órdenes Militares (Santiago, Calatrava).

- Pergaminos y cartularios: encomiendas en Cuenca y Moya (siglos XII-XIV).

- Consultas sobre posesiones en la zona oriental de Cuenca. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=50989

-

Novedades en la web de Garcimolina

Con el fin de potenciar varios contenidos de la web, hemos hecho varios cambios en la página web.

Archivo Histórico. Desde esta sección, además de ver las fotografías, se podrán consultar los artículos relacionados con la Historia de Garcimolina, de esta forma, ese tipo de contenido es más fácil de detectar.

Nueva webcam: Gracias a la financiación del Ayuntamiento de Garcimolina, y al curro que se ha pegado Juan instalándola. Hemos montado un sistema que hace fotografías del paisaje cada 10 minutos al estilo que la primera webcam. Esta webcam se podrá ver pinchando aquí, o desde el enlace de la primera webcam.

Zona de poesía de Carmen Muñoz. Hemos digitalizado varias poesías que nos ha enviado Carmen Muñoz ( y en el futuro digitalizaré más). Para acceder a esta nueva sección es posible hacerlo desde la portada, o desde el Archivo Histórico.

Cuéncame: No es que hayamos querido copiar el nombre a Alto Landón, juro que tenía el nombre en la cabeza desde hace tiempo. En esta sección, cada semana aparecerá un video nuevo sobre la tertulia que tuvimos con Amador, Rafa, Fabri y Verdad en la cual hablábamos de temas relacionados con el pueblo años atrás.

Rutas de senderismo y ciclismo, una nueva sección (en construcción) sobre posibles itinerarios si queremos disfrutar de la naturaleza.

Videoteca: El lugar donde están metidos todos los videos que hemos publicado en los últimos años.

Archivo sonoro: Es una nueva sección donde se almacenan audios de eventos, o entrevistas que hemos publicados. Dichos audios son reproducibles también en otras plataformas como Spotify, Google Podcast o Ivoox. Para encontrarlo hay que buscar «garcimolina.net».

Archivo fotográfico: Es el lugar donde encontrar las fotografías que hemos publicado en los últimos años.

Portada: Desde la portada, todos los contenidos mencionados anteriormente son más accesibles.

Esperemos que os gusten los cambios

-

La migración a las ciudades, un fenómeno de hoy y siempre.

La migración de las personas del campo a la ciudad es un fenómeno muy antiguo conocido como éxodo rural. Hombres y mujeres jóvenes o adolescentes abandonan sus profesiones relacionadas generalmente con la agricultura y la ganadería para marcharse a las ciudades en busca de un futuro con más oportunidades.

Este fenómeno ha existido desde la antigüedad en nuestros pueblos, muchas veces se trataba de migraciones temporales por ejemplo para la vendimia en zonas próximas como Utiel o cuando los pastores se bajaban al reino a realizar la tradicional trashumancia.

A principios del siglo XX muchos de nuestros paisanos emigraron a Barcelona para trabajar en las obras relacionadas con la Exposición Universal del 1929. Algunos se establecieron allí de forma más definitiva y otros regresaron a sus pueblos. Pero la llegada de la Guerra en 1936 obligó a muchos de ellos a regresar a la Serranía, al menos allí el hambre no era tan atroz y los bombardeos eran mucho más escasos.

Entre los años 50 y 60 nuestros pueblos vieron como perdían población a pasos agigantados, se cerraban casas, comercios y escuelas, familias enteras se establecían principalmente en ciudades como Barcelona o Valencia y sus áreas metropolitanas.

Se creaba un efecto llamada y quienes tenían algún familiar en la ciudad aprovechaban para alojarse en sus casas el tiempo que hiciera falta. Pero no era todo tan fácil como parecía, de hecho, entre los años 50 y 60 el número de emigrantes en Barcelona era tan grande que las autoridades tomaron algunas medidas al respecto.

Nuestro paisano Mariano Montesinos fue un claro ejemplo de cómo se expulsaba a los recién llegados. En la misma estación de tren fue detenido y llevado a Misiones, un pabellón de Montjuïc donde se retenía a los emigrantes mientras se decidía qué hacer con ellos. En 2002 La Vanguardia se hizo eco de esta historia y publicó un artículo al respecto.

También TV3, la televisión autonómica de Catalunya, publicó su caso a raíz de un estudio que se estaba realizando.

Vídeo elaborado por TV3.

En recuerdo de todas las personas que un día dejaron su pueblo en busca de nuevas oportunidades y llevaron con orgullo el nombre de Garcimolina por donde fueron, en especial a Mariano Montesinos y su familia. Muchas gracias por compartir vuestra historia.

-

Programa especial de fiestas de Radio Pozanco

Este año los niños de Casas de Garcimolina hicieron su primer programa de radio en el que nos contaron sus impresiones sobre todas las fiestas. En este programa de 53 minutos nos cuentan, con pelos y señales, sus impresiones de la noche zombi, la gincana, etc,..

Youtube (no hace falta instalar nada): https://youtu.be/bVDQ9COnGI0

Spotify: https://open.spotify.com/episode/0Q4MstaAYP2YcOBvXjjc1m?si=c83d02143b9143e9

Ivoox: https://go.ivoox.com/rf/91094990Resumen

Carla, Nora, Rita (de los 9) Minuto 1

Cocineros del concurso de tapas: Minuto 7.45

Adrián, Joel, Tania, Guillem: Minuto 17

Ferrán, Lorena, Carla, Iria: Minuto 29

Rodrigo y Daniel: Minuto 41Este formato ha sido posible gracias a 5 auriculares prestados por Cristina. La mesa, software y micrófono de Iván. Un micro dinámico prestado por Raúl y un splitter de auriculares comprado por la comisión de fiestas

-

Observaciones de la Iglesia de San Juan Bautista

Iglesia San Juan Bautista de Casas Garcimolina

- Enumeración objetiva de observaciones, sobre la iglesia parroquial de Casas de Garcimolina, con el fin de, dar luz a las dudas que tenemos.

- Escrito objetivo, a modo de resumen, narrado desde la observación.

- No se basa en ningún dato histórico, ni en el boca a boca.

- A pesar, de una carencia bibliográfica. Origina, este nuevo documento.

- Escrito no basado, en ningún documento. Ni oral, ni costumbrista.

Adjunto copia de lo escrito:

- Con este propósito en mente, su lectura detallada, aportará la localización de una parte, de errores u omisiones, así como la constatación de lapsus.

- Con la esperanza de que, en caso de algún error, y/o inexactitud; rogamos, comunicarlo.

- Con la intención de subsanarlo, procederemos a su rectificación, matización y/o corrección. Siempre y cuando, sea contrastada la aportación.

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN JUAN BAUTISTA CASAS DE GARCIMOLINA

San Juan Bautista, templo de Casas Garcimolina

VISTA DESDE EL EXTERIOR

Construida sobre la anterior iglesia

- Con planta de cruz latina, y de estilo Renacentista Temprano1 (básicamente: sobriedad e ideas clásicas). La nave de gruesos muros, a tres aguas y con una ventana abuhardillada 2, en el tejado.

- Sobre la cúpula interior del ábside3, vemos una construcción en forma de torre (el cimborrio4).

- Erigida sobre el crucero5 del templo y de forma cuadrangular. De planta cuadrada, que descansa sobre los arcos torales6.

- Alberga la bóveda interior y no posibilita el acceso de luz al interior del ábside.

- Cubierta a cuatro aguas, con vigas de pino y tejas de barro cocido, carece de cúpula que la corone.

Pequeña construcción a la derecha del ápside

- Visto desde el exterior, es la Sacristía y está ubicada en el transepto7 de la cara sur. De vigas de madera de pino y con tejado cubierto de tejas e inclinado a un agua a la calle de la iglesia.

Construcción original

- Del señorío, anterior al nombramiento de Marquesado. Principios o mediados del siglo XIV, con la repoblación de las tierras de Moya.

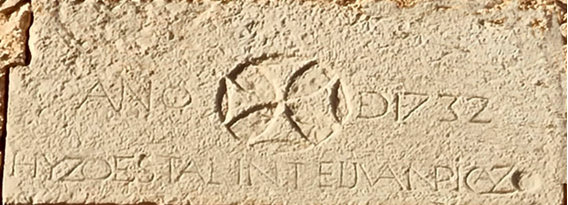

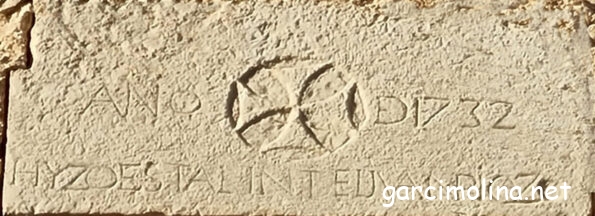

- Ampliada y renovada en el año 1731-1732 (siglo XVIII). Siendo cura párroco, Don Diego Martínez y maestro cantero, Juan Picazo8.

- Con sillares9 de piedra caliza en esquinales y ventanas, de muy buena factura en toda la edificación.

- Mampostería10 bien proporcionada, de corte clásico y austero; resaltando su altura y aplomo.

- Tejado de tejas de terracota sobre techado de madera; para preservar la puerta de la iglesia, de los elementos atmosféricos, lluvia, viento y nieve.

Notable puerta de entrada

- Piedras de sillería11, que la enmarcan y de cuidada ejecución. En la cara sur del monumento, da a la calle de la iglesia.

- La abertura de luz del vano12 de la puerta (intradós13) está construida con sillares.

- Con su característica clave14 y dovelas15 de arco de medio punto y en forma de herradura.

- El arco, está soportado con las columnas, o jambas16. Unido a las impostas17

- Dos estrechos capiteles18 a modo de moldura, que abarcan todo el grueso del muro.

- La puerta de madera maciza de Quejigo19 o Carrasca: Con dos hojas asimétricas, ocupa toda la luz del vano y consta de tres piezas. La hoja de la izquierda, más grande y se compone:

- De un dintel20

- Dos jambas.

- Un umbral21.

- Para abrir una puerta más pequeña, de acceso ordinario. Las dos hojas grandes, permiten el acceso total, al espacio del vano. Para facilitar la salida de las procesiones. El conjunto, es de madera maciza, hecha de cuarterones22.

Un pórtico

- Con cuatro bases y columnas cuadradas, se añadió con posterioridad, en fechas recientes. Imitando la mampostería.

Las cinco ventanas del conjunto arquitectónico; están construidas con sillares, bien tallados y proporcionados:

- Ventana en la cara oeste, calle la plaza, que ilumina la zona del coro; consta de cinco piezas. Se compone de un dintel o bloque travesaño, dos jambas y dos alféizares23 o repisas.

- La que da a la sacristía, edificio aledaño de la zona este. Consta de cuatro piezas al ser más pequeña: un dintel, dos jambas y un alfeizar; ilumina el interior de la sacristía.

- La dos que dan a la fachada sobre la puerta principal de sillares en arco y labrada (cara sur, calle la iglesia). Se componen de cuatro piezas: un dintel dos jambas y un alféizar respectivamente. Iluminan la entrada y la zona de los fieles, de la nave central.

- La que está sobre el tejado de la sacristía a la derecha de las dos que dan a la puerta principal. Que ilumina la zona del espacio presbiterial24, consta de cinco piezas. Un dintel labrado con el año final de la reforma y el nombre del maestro cantero de la obra, dos jambas y un alféizar. Este hueco, ilumina y da luz a la zona de la cabecera del ábside del altar.

CRUZ PATADA25 TEMPLARIA DE MALTA (Iglesia de San Juan Bautista) En la inscripción se puede leer: año 1732 hizo esta lintel26 Juan Picazo.

« Cruz de San Juan».

Detalle del dintel ventana que da luz, al espacio presbiterial.

Cruz patada de 8 puntas, cruz de Malta, Frey Gerardo fue el fundador de la Orden de San Juan

Iglesia San Juan Bautista de Casas Garcimolina

Cara oeste

- Da al campanario, y está ubicada en la calle la plaza. Existe una puerta de mampostería, que está cegada hace muchos años. Siete mechinales27 u opas28 , vanos u orificios enmarcados y hechos con sillarejos29. Para la ubicación de las vigas de madera del andamiaje durante la construcción de la edificación.

- Puerta antigua30, cegada, con toda seguridad es la primigenia. Presumiblemente, era la entrada original al templo; al ser el extremo opuesto al ábside.

- Su antiguo acceso, directamente a la zona de baptisterio; obstaculizaba e impedía la libre circulación de los feligreses. Las celebraciones y aglomeraciones en actos religiosos, estaban limitadas en espacio.

- Dicha puerta, que da al muro del campanario, con sus jambas, clave y dovelas. Integras de piedra de mampostería y con forma de arco de medio punto en herradura. Se halla cegada, en la totalidad del vano, se le supone ser la puerta original. Mucho más antigua y de la primera construcción; ejecutada con mampostería. Coetánea a la piedra de la edificación, y que contrasta con la entrada principal actual. Es de sillería, muy cuidada y esta reformada emulando a los edificios clásicos.

- En este caso, se modificó presumiblemente, en la reforma del año 1731-1732. La puerta lateral actual de la cara sur; con sillares, de esmerado tallado, mucho mejor confeccionada y queja libre la bautismal.

Campanario en espadaña31

- Acabado en un frontón32 clásico triangular, con dovelas de dos arcos de medio punto y dos vanos. Que albergan dos campanas (una grande a la izquierda y otra pequeña a la derecha).

- Sin conocer su fecha exacta del añadido y/o modificaciones al monumento.

- Solo se conservan los sillares originales, del cuarto superior de la iglesia y la esquina adjunta al campanario.

- Los muros se finalizaban en las adarajas o dentellones, salientes desiguales de piedra en el muro.

- Forma escalonada, permite, enlazar varias obras.

- Los dos tercios inferiores son de mampostería de muy buena factura.

- La pared adosada de piedra toba, que sostiene el campanario, es de peor calidad y de poco peso. Con indicios de varias reformas acumuladas.

- El balcón, con unas barandillas metálicas. Que dan a unas escaleras cortas y muy empinadas y a través de una pequeña puerta se desciende hasta el coro33.

Iglesia San Juan Bautista de Casas Garcimolina

Cara norte, parte posterior de la iglesia, en la plaza

- Se aprecian entre veinte y veinticuatro mechinales u opas, enmarcados con sillarejos y mampostería de peor ejecución.

- En este muro, al ser la parte trasera de la edificación, los sillarejos y la mampostería están más descuidados.

Pared del transepto

- En la plaza y perpendicular a la nave principal de la cara norte. Lateral izquierdo, parte posterior del templo. Hay dos mechinales u opas grandes, enmarcados con sillarejos, de peor ejecución.

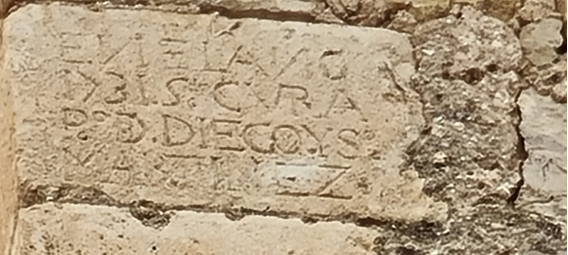

- El sillar en segunda hilada, de la zona superior izquierda, que es esquinero. Empezando a contar desde los alares del tejado. Se aprecia una inscripción, donde consta el año de la reforma y el nombre del cura párroco de esa época.

- Se constata, una disgrafia evolutiva34, del cantero35 que hizo la inscripción. Al ser analfabeto y hacer copia errónea, de lo que el maestro le indico labrar en la piedra.

- Las dos primeras letras “N”, están invertidas, con trazo burdo y profundidad irregular.

- La “N” de Martínez, está en su posición correcta y toda la palabra, ejecutada con diferente grafo36, más cuidado, equidistante y simétrico.

- Las letras, parecen de diferentes artesanos. Y/o copiadas de otro texto original.

- Se constata, una disgrafia evolutiva34, del cantero35 que hizo la inscripción. Al ser analfabeto y hacer copia errónea, de lo que el maestro le indico labrar en la piedra.

Año 1731. Siendo cura párroco: Don Diego, y de segundo, Martínez.

Iglesia de San Juan Bautista.

Muro norte de la cabecera del ábside

- Solo existe un orificio grande, (mechinal). Enmarcado, con un sillar y con sillarejos pequeños.

Pared este del transepto

- Se aprecia en la parte superior un solo vano mechinal, tapado con mampostería.

En el muro este

- En la cabeza de ábside, están reparadas dos grandes grietas. Que abarcaban toda la altura del muro y no se ha tenido en cuenta, la estética de la mampostería en su construcción.

- Reparadas las dos grietas, sin criterio arquitectónico o estético. Dejan visibles dos mechinales, enmarcados, con sillarejos.

Cara sur del ábside

- No se aprecian vanos.

Lado de la cara este del transepto

- Vista desde el exterior, que dan al norte y sur; en ellas, se aprecian o intuyen, unos cuatro vanos en cada muro. Cegados con piedras de mampostería, sin sillarejos.

Muro en la cara sur del transepto

- Se aprecian, varios vanos cegados.

La sacristía

- En sus tres muros visibles, se aprecian vanos cegados con mampostería.

Iglesia San Juan Bautista

VISTA DESDE EL INTERIOR

- Puerta con arco de sillería y en forma de herradura, labrado con esmero; es el único acceso al recinto.

- Atravesando la pesada puerta de pino, adornada con cuarterones y salvando el umbral. Está la pequeña puerta móvil, que está un poco más elevada y a diferente altura. Hay un pequeño desnivel, entre el zócalo frontal de piedra y el suelo de la nave. Éste, de baldosas de terracota37; de barro cocidas para solado.

- Baptisterio38: situado al fondo a la izquierda y sobre una base elevada, encontramos la pila de piedra bautismal, ubicada sobre un pedestal. Toda la zona está cerrada y delimitada con una barandilla.

- Izquierda de la entrada y junto a la esquina de ambos muros. Nace una pequeña escalera, que asciende sorprendentemente y acaba en el balcón del coro.

- Con una barandilla labrada de madera de pino, a modo de protección.

- Ventana que ilumina la estancia y que está enmarcada con sillares.

- A su izquierda, pequeña puerta, que da acceso a unas cortas y muy inclinadas escaleras.

- El balcón del campanario, en todo su perímetro está protegido, marcadamente, con una barandilla metálica.

PLANTA DE CRUZ LATINA CLÁSICA

- Es el plano o diseño en horizontal (alzado), de un edificio a nivel de los cimientos.

- Planta basilical: al ser de muros muy gruesos, la mayor altura de la nave central permite abrir ventanas iluminarias, en la parte superior de éstos.

- Cierra la nave una cabecera, ábside o testero39plano, delimitando el espacio presbiterial. En la pared frontal está el sagrario, con el retablo40 y la imaginería41 de los feligreses. Cristo crucificado, enmarcado con dos columnas con sus capiteles y dintel, adosadas a la pared, San Juan, San Miguel y la virgen María.

- Entrada al templo: en una construcción clásica, es el extremo opuesto al ábside. Acceso en la base de la nave.

- La puerta esta deshabilitada y tapiada con mampostería.

- Con la reforma, se construyó la puerta lateral de sillería, de la cara sur.

- El pórtico actual, se añadió a la entrada, unos 286 años a posteriori. Para preservar a la puerta de los elementos atmosféricos.

TRANSEPTO

- Nave transversal, cruza ortogonalmente, perpendicular a la nave principal y con dos espacios pequeños en sendos laterales.

- El espacio de la derecha, da acceso, a la puerta y al interior de la sacristía. Una ventana exterior, le da luz a la estancia.

CRUCERO

- Alberga al ábside con el altar y son los brazos que cruzan la nave central.

EL ÁBSIDE

- Parte de la cabecera poligonal, que acoge la mesa del altar. La bóveda que la cubre, descansa en los arcos torales y sostiene el cimborrio.

EL SAGRARIO42

- En los actos religiosos católicos, receptáculo donde se conservan las obleas sobrantes de la misa.

IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA

PIE DE PÁGINA, EXPLICACIÓN

Palabras Técnicas Utilizadas. Grupos:

I

- EPOCA TEMPRANA DEL RENACIMIENTO: primer Renacimiento o bajo Renacimiento. (de 1400 en adelante). Primera tentativa de reutilizar las ideas clásicas. La regla fundamental de la arquitectura, eran los cinco órdenes: el toscano, el dórico, el jónico, el corintio y el compuesto.

- Su Máximo exponente, Sebastiano Serlio (1475-1554).

- Quinto libro d’architettura: https://bibliotecavirtual.defensa.gob.es/BVMDefensa/es/consulta/registro.do?id=1298

- VENTANA ABUHARDILLADA: hueco vertical que sobresale sobre la pendiente del tejado inclinado. Se utiliza para dar ventilación a los espacios bajo la cubierta y/o acceso a la misma.

- ÁBSIDE: parte de la iglesia situada en la cabecera, que acoge la mesa del altar, en este caso poligonal. Suele estar abovedado.

- CIMBORRIO: Elemento arquitectónico en forma de torre, erigido sobre el crucero de una iglesia. Permite iluminar y ventilar cenitalmente, el interior de la planta cuadrada y que descansa sobre los arcos torales.

- La zona del crucero abovedado, no está abierta al exterior y no recibe luz cenital hacia el ábside.

- Más propio hablar de torre, que de cimborrio. ¿Cabe preguntarse?

- CRUCERO: intersección de la nave principal y la transversal o transepto; en una edificación con forma de cruz latina o griega. Alberga al ábside y dos espacios pequeños laterales.

- ARCOS TORALES: elemento estructural, cada uno de los cuatro arcos, sobre los que descansa una cúpula u otro tipo de cubierta elevada en un crucero.

- TRANSEPTO: nave transversal que en las iglesias cruza a la principal ortogonalmente (perpendicular).

II

- PICAZO: El Picazo es un municipio español de la provincia de Cuenca, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, ubicado a orillas del río Júcar. No es el apellido del maestro cantero, es la población de su nacimiento.

- Otra versión del significado del nombre «Picazo», es que derivara de su oficio. Corte seco hecho con un pico o herramienta similar, que deja una señal en la superficie en forma de «V»

- SILLAR: piedra labrada, de acabado fino y con la cara a la vista alisada; muy pesada y se necesita maquinaria para moverla.

- MAMPOSTERÍA: de piedra es el sistema utilizado para la construcción de muros donde las piedras que componen este muro van colocadas manualmente. Para unir los mampuestos / piedra de mampostería que componen el muro, podemos utilizar arena, concreto o simplemente nada.

- SILLERÍA: cantería de sillares.

- VANO: espacio vacío en construcción. Hace referencia al espacio que se deja en construcciones de obras para identificar dónde irán ubicadas puertas y ventanas.

- INTRADOS: parte interior del arco (vano).

- CLAVE: dovela central de un arco, en forma de cuña y de mayor tamaño; su misión sujetar todo el arco y distribuir el peso lateralmente.

- DOVELAS: piezas a ambos lados, en forma de cuña del arco.

- JAMBAS: piezas laterales y verticales, que sostienen un capitel, que sostiene las impostas y éstas a su vez el dintel, arco o arquivoltas.

- IMPOSTAS: hilada algo voladiza sobre la que se asienta un arco o bóveda y que descansa en los capiteles de las jambas.

III

- CAPITEL: en el extremo superior de la columna, pilar o pilastra, sobre el que descansan las impostas.

- QUEJIGO: (Quercus faginea). Denominado roble carrasqueño o roble valenciano. Este árbol, puede crecer hasta los 20 m de altura. Crecen sobre terreno de calizas profundas, en la Serranía de Cuenca y en lugares con precipitaciones anuales que superen los 550 mm

- DINTEL: elemento horizontal, apoyado sobre las jambas que cubre el vano de una puerta o ventana.

- UMBRAL: parte inferior de una puerta, opuesta al dintel. Flanqueada, con las dos jambas laterales.

- CUARTERONES: ornamento rectangular o cuadrado, repetido regularmente para decorar algunas puertas.

- ÁLFEIZAR: elemento que corresponde a la parte baja de la ventana o repisa, en edificios porticados.

- PRESBITERIAL: espacio en torno al altar mayor de una iglesia que a veces está elevado sobre la nave.

- CRUZ PATADA “Pátea”:

- Cruz templaria de Malta: Cruz de San Juan, o cruz de ocho puntas.

- Los templarios, conquistaron Sierra (hoy Santa Cruz de Moya en 1219) y Moya tenía instalados a los caballeros de la orden de Santiago.

- En 1312, Clemente V, cedió a las presiones de Felipe IV y disolvió la orden de Santiago.

- La cruz templaria, de Malta; grabada en el sillar del dintel, copia o licencia poética, del cantero.

- Referencia a la cruz de San Juan, monumento dedicado a San Juan Bautista.

IV

- LINTEL: significa lindel o dintel de puertas y ventanas.

- MECHINAL: agujero cuadrado, que se deja, en construcción para meter en él, un palo perpendicular o agujas para sujeción del andamio, las vigas (Almojayas).

- OPAS: Lo mismo que mechinal, agujero cuadrado, para el andamio.

- SILLAREJO: sillar pequeño de labra tosca e irregular, al ser cada arista diferente., quedan «huecos”; Sillar que no atraviesa todo el grueso del muro.

- ENTRADA PUERTA ANTIGUA:

- En los templos e iglesias clásicas, la entrada conduce al pie de la nave, frente al ábside.

- Cegada actualmente con mampostería, de peor calidad y forma.

- Con toda seguridad, se modificó su acceso, en la reforma del año 1731.

- ESPADAÑA: estructura mural que se prolonga verticalmente y acaba en punta, con huecos para las campanas.

- FRONTÓN: remate triangular de una fachada o de un pórtico.

- CORO: recinto elevado, sobre la entrada del templo, destinado en su origen a un grupo de cantores.

- DISGRAFÍA EVOLUTIVA: trastorno del aprendizaje, dificultad específica de aprendizaje inicial de la escritura. Aparece en personas que aprenden a escribir (adultos analfabetos que aprenden o copian la escritura).

- Letras del revés.

- Confusión y cambio de letras.

- Mala ortografía.

- Mezcla de trazos suaves y fuertes.

- Espacios irregulares.

- Renglones torcidos.

V

- CANTERO: oficio, en el que, cortan piedra y la moldean utilizando herramientas manuales o mecánicas.

- GRAFO: unidad abstracta que comprende el conjunto de grafías de una letra.

- TERRACOTA: arcilla modelada, endurecida al sol y cocida al horno.

- BAPTISTERIO: o comúnmente bautisterios, sirven para designar a las pequeñas capillas destinadas a la administración del bautismo.

- TESTERO: palabra derivada del latín testa (cabeza), sirve para designar la pared opuesta a la entrada principal.

- RETABLO: Obra de arte pintada o esculpida, que se coloca detrás del altar y que representa escenas bíblicas o religiosas.

- IMAGINERÍA: representación plástica y realista de temas religiosos, con finalidad devocional, litúrgica y procesional. Su representación icónica, se vincula con la religión católica.

- SAGRARIO: En las iglesias católicas, lugar sobre el altar mayor, donde se guarda el copón con las hostias consagradas.

-

Despedida de las fiestas

Ya terminaron las fiestas

Pobres mozas y mozos

¿a donde irán?

Hechos polvo sin un euro

y una resaca fatalTranquilos chiquillos

que viene un puente

y será para el Pilar

Si nos llueve saldrán hongos

y en puertas la NavidadLa Semana Santa está al caer.

Contaremos 50 días

Iremos a Santerón de romería

y al otro día la CaridadSi no tenemos nietos

y permiso nos dan.

Enseguida estaremos con el santo

a sacarle a pasearEn agosto fiesta gorda,

que está llena de agregados

y guachos.Que tiempos aquellos

en los que eramos muchachos.

Así hemos hecho la rueda

disfrutando estos festejos

y mirando poquito a poco

algunos nos hemos hecho viejos

Sobre nosotros

El objetivo es impulsar la participación y el desarrollo del asociacionismo, entre las personas mayores de Casas de Garcimolina y su entorno.

A veces, la parte más difícil de encontrar el éxito, es reunir el coraje para comenzar.

Las personas provechosas no miran hacia atrás para ver quién los observa, solo al frente y sus metas.

Suscríbete a nuestro boletín de correo electrónico

“No digas poco en muchas palabras, sino mucho en pocas.” — Pitágoras —