INTRODUCCIÓN

- En el estudio de la justificación histórica, del escudo de Casas de Garcimolina. Se detallan las armas del escudo, las que, no nos precisan, la relación entre el blasón y el nombre de Casas de Garcimolina.

- Solo nos queda la interpretación objetiva de dichas armas, en él talladas y detalladas.

Queda en el aire, el análisis y las incógnitas.

- ¿Si el escudo es de algún ilustre caballero?

- ¿Si es coetáneo o posterior, del periodo de la repoblación de las tierras del señorío de Moya?

- ¿Si perteneció a alguien de la orden de Calatrava, (fundada en 1158) …?

- Orden de Calatrava: se constituye desde su origen en una importante fuerza para la defensa de las líneas fronterizas y continuar la reconquista. El núcleo central de sus fuerzas bélicas, fue formado por caballeros, que se acomodaron a las costumbres del Cister.

- La Real Academia de la Historia tiene una entrada para “Juan González”, señor de Moya. Quien aparece vinculado al maestrazgo de Calatrava, (elección alrededor de 1267, maestrazgo hasta c.1284).

- Figura en fuentes locales como señor de Moya en 1222, poco después de la repoblación cristiana.

- En crónicas aparece ligado a la familia de los repobladores y a concesiones de Alfonso VIII y Enrique I.

- Su presencia se documenta en contextos de la repoblación de la Serranía Baja y de la defensa de la frontera con Valencia.

- En esa biografía se describe que comenzó como clavero y, con el consentimiento del maestre Pedro Ibáñez, pasó a asumir el título maestral. Esto implicaría que “Juan González” (sin necesariamente “de Roa” explícito), ejerció como maestre de Calatrava y tenía relación con Moya.

Confusión onomástica frecuente

- La onomástica medieval (repetición de nombres como Juan González) y la transmisión posterior de apellidos toponímicos (p. ej. “de Roa”), provocan mezclas entre personajes separados por generaciones; varios trabajos locales parecen mezclar erróneamente a distintos Juanes.

- La afirmación de que Juan González de Roa nunca fue el gran señor de Moya, es académicamente correcta.

Cuestión del segundo apellido de don Juan González.

- Consenso Académico: No utilizaba un segundo apellido. En toda la documentación contemporánea (bulas, crónicas, privilegios) se le nombra exclusivamente como Juan González o por su patronímico («hijo de Gonzalo»).

- Refutación de «Mendoza». La identificación como «Juan González de Mendoza» es una hipótesis genealógica posterior (siglos XVI-XVII) NO PROBADA. Carece de soporte en fuentes primarias y es rechazada por los historiadores modernos.

- Forma correcta: La denominación académicamente correcta es, simplemente, don Juan González, decimocuarto maestre de Calatrava.

Don Juan González: noble, militar y maestre (c. 1215–1284)

Figura decisiva en la frontera oriental castellana. Fue comendador de Salvatierra (c. 1260), alcaide de Cañete (c. 1263) y ostentó otros cargos en la Orden, como el de comendador de Calatrava la Nueva, antes de ser elegido maestre general de Calatrava (1267–1284).

Su magisterio está documentado en fuentes primarias, como la que lo cita como «Johannes Gonzalvi, magister Calatravae» en 1270 (Órdenes Militares, Calatrava, carp. 459, doc. 124). En cuanto a su relación con Moya, no existe constancia directa en las fuentes primarias (ni en la Colección Diplomática de Calatrava, ni en la Crónica de Rades y Andrada, ni en los privilegios regios del reinado de Alfonso X) que permita afirmar que Moya fuese base de operaciones o encomienda calatrava bajo su gobierno.

Durante la crisis sucesoria tras la muerte del infante Fernando de la Cerda (1275), el maestre Juan González aparece efectivamente entre los partidarios del infante Sancho, según la Crónica de Alfonso X (cap. CCLXXXIV y ss.). En este contexto, participó en el giro político conocido como el “Movimiento de los leales a Sancho”.

Confusiones homónimas

Juan González, hijo de Gonzalo Ibáñez, noble de Castilla, no vinculado a Calatrava, incluyó una brillante carrera al servicio de la Corona. Alférez Real (1252–1254), (Repartimiento de Sevilla, doc. 38; Crónica de Alfonso X).

Juan González de Villamayor, privado y mayordomo mayor del rey, merino Mayor de Castilla (1256–1260), (Julio González, Reinado y diplomas de Fernando III, t. II).

Juan González de Andrada o Juan González de Meneses (según documentos murcianos), Adelantado Mayor de Murcia (1258–1262), Colección de documentos del Archivo Municipal de Murcia (siglo XIII).

Todos son homónimos distintos, pertenecientes a linajes nobles laicos, no a la Orden de Calatrava.

Coyuntura política y relevo calatrava (1294–1296)

El periodo 1287-1292 fue de creciente inestabilidad en la frontera. Tras la muerte del maestre de Santiago (1275-1284), don Pedro Núñez en 1284, le sucedió Ruy Pérez Ponce (Maestre Calatravo 1284-1295). Bajo su mandato, y a pesar de la importancia estratégica continua de Moya, la Orden de Santiago no pudo evitar que la plaza fuera ocupada temporalmente por la Orden de Calatrava en 1294, un hecho que demuestra la vulnerabilidad del poder santiaguista en ese contexto específico. La tenencia calatrava se prolongó hasta 1296, cuando la villa fue restituida a la Orden de Santiago.

Si bien en 1290 Juan Núñez de Lara llegó a tomar el control de la plaza con apoyo aragonés —en el contexto de la inestabilidad del reinado de Sancho IV—, no hay evidencia de destrucción material o simbólica sistemática. Por el contrario, en 1292, Sancho IV recuperó Moya y confirmó los fueros y privilegios de sus habitantes, iniciando un proceso de estabilización.

No hay evidencia que sustente la existencia de «talas discriminadas» o represalias sistemáticas contra Moya o sus habitantes en el periodo 1290-1292.

La acción más probable, y que encaja con la documentación existente, es que la villa sufriera las consecuencias económicas y logísticas propias de una ocupación militar en un contexto de inestabilidad política. Requisas, abandono de cultivos y una probable contracción económica.

La confirmación de fueros por Sancho IV en 1292 no fue una respuesta a una destrucción premeditada, sino una herramienta política para sanear y consolidar el control real sobre una plaza estratégica que había pasado por un periodo de desgobierno y cuyas bases económicas se habían visto afectadas por la guerra. Era una medida para curar las heridas de un conflicto, no para reparar una devastación intencionada.

Por lo tanto, la afirmación de que «no hay evidencia de destrucción material o simbólica sistemática» es rigurosamente correcta y la más prudente desde el punto de vista historiográfico. Cualquier mención a «talas discriminadas» o represalias específicas carece, hasta la fecha, de sustento documental.

Tampoco es sostenible hablar de un “retorno” a la Orden de Santiago ni de una cesión a Calatrava en esa época. Tras su donación a Santiago en 1215 y su restitución al realengo en 1319, Moya permaneció bajo dominio directo de la Corona hasta que en 1480 Isabel I concedió el señorío hereditario a Andrés de Cabrera, primer marqués de Moya.

Conflicto entre órdenes: ¿lucha abierta o «Guerra Fría» territorial?

La relación entre las órdenes de Santiago y Calatrava en la Serranía Baja no se definió por un conflicto abierto por el control de la villa amurallada de Moya, sino por una pugna soterrada por el dominio de recursos periféricos. La Orden de Calatrava, asentada en Alarcón, ejerció una presión expansionista constante, materializada en escaramuzas por pastos, agua y rutas pecuarias. Se trató, en esencia, de una «Guerra Fría» por la influencia en la retaguardia.

El dominio calatravo sobre la villa fue, en realidad, un episodio breve y temporal entre 1294 y 1296, tras el cual Moya fue restituida a la Orden de Santiago, que mantuvo su señorío de forma ininterrumpida hasta su conversión en señorío secular en 1462. Por lo tanto, la tenencia central de Moya nunca fue calatrava de manera estable, sino santiaguista, lo que refuerza la idea de que el conflicto se centró efectivamente en los recursos periféricos y no en la plaza fuerte principal.

Resultado

La historia medieval de Moya es un ejemplo elocuente de la compleja dinámica feudal en la frontera castellana. Lejos de las narrativas simplistas que postulan una tenencia estable y exclusiva de la Orden de Santiago, la documentación revela una sucesión jurisdiccional clara: de Santiago a Calatrava a mediados del siglo XIII, con don Juan González como figura clave en su consolidación como plaza calatrava.

Su evolución posterior —hasta su conversión en condado en el siglo XV— debe entenderse desde la continuidad institucional y la conflictividad periférica, nunca desde una supuesta desolación o lucha abierta por el control del núcleo fortificado. Para una investigación rigurosa, se recomienda consultar prioritariamente los fondos de Calatrava en el Archivo Histórico Nacional y la historiografía especializada reciente.

Existe la posibilidad de que el escudo, en su día, se hubiese reubicado, desde su origen, en Moya.

- Adquirido, trocado, permutado y trasladado desde otra población, o incluso, extraído de alguna noble edificación en ruinas de Moya, venida a menos:

- Los Santiaguistas tienen el mando absoluto. La intromisión del rey en las reglas sucesorias de la Orden provocó grandes disputas, ya que legalmente los maestres eran elegidos entre los freires con voto de castidad, con consentimiento y nombramiento posterior por el papa.

Destino del escudo

- Si existe la posibilidad, de que fue reciclado y aceptado como propio, es una incógnita.

- Sí fue ubicado, en la fachada de la casa solariega, originariamente (improbable), o con posterioridad.

- Hasta 1528, no existe mención alguna, para la granja de la casa de labor de García Molina.

- ¿Cuándo? Se asumió o aceptó en la población, como blasón y escudo.

- Todo… son conjeturas.

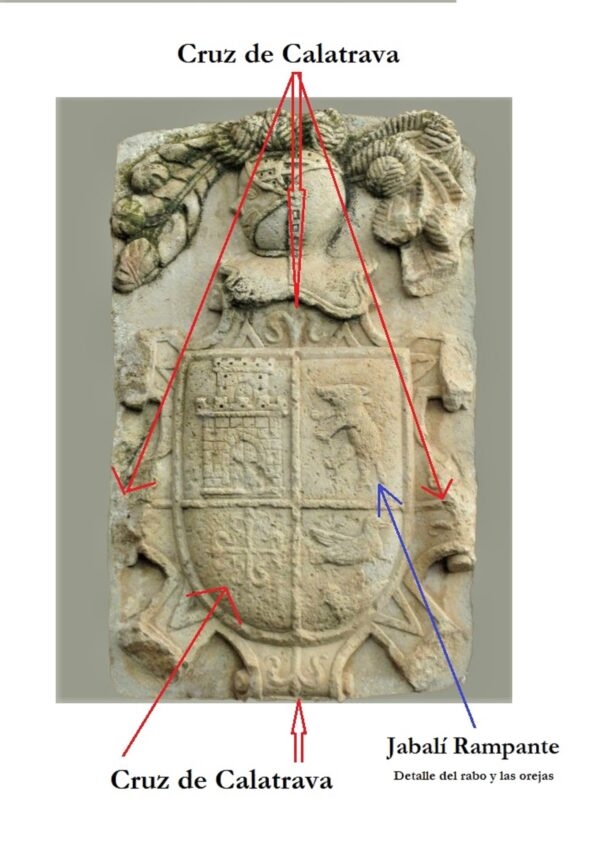

Al no haber documentación, en un sentido u otro, la evidencia observacional, es indiscutible:

- Que en el escudo actual, el jabalí rampante original, ha sido sustituido por un cerdo/a.

- Que las armas hacen énfasis e hincapié por dos veces a la Cruz de Calatrava.

- Que, de manera destacada, la cruz, aparece dos veces en el escudo, (interior y exterior).

- Insertada, en su totalidad, en el tercer cuartel.

- Parcialmente, en los cuatro puntos cardinales, fuera de la BORDURA, dejando asomar, solo las zonas distales de la cruz.

- Que, de manera destacada, la cruz, aparece dos veces en el escudo, (interior y exterior).

- Para la casa de la granja de García Molina, la primera documentación oficial, que hallamos. Es del Instituto Nacional de Estadística.

- Tomo I, Madrid, 2008, y la información en el detallado, es del siglo XVI: Censo de Pecheros. Carlos I, del año 1.528

- Luego, anteriormente a 1528, no podemos hablar, ni de casa solariega, ni de población señorial alguna.

- Donde se denominan «granjas», (unidades individuales): la casa de García Molina, con 12 pecheros.

ACLARACIÓN HISTÓRICA DE LA ORDEN DE CALATRAVA

- La consolidación patrimonial de la Orden de Calatrava, iba acompañada de un fortalecimiento económico, especialmente reflejado en el incremento de la actividad pecuaria. Una cuestión particularmente relevante, en un momento en el que, cristalizaban los principales circuitos ganaderos y se institucionalizaba la Mesta.

- Los calatravos, aprovecharon la coyuntura para desarrollar la actividad ganadera en su doble faceta, de cobro de rentas por la utilización de sus pastos y explotación de su propia cabaña pecuaria.

- Con todas estas circunstancias, entre mediados del siglo XIII y el maestrazgo de García López de Padilla (1298-1334), se fue configurando una amplia red comendataria, que posibilitaba una adecuada vertebración administrativa y territorial del señorío calatravo.

En este período, se crean como mínimo cuatro encomiendas:

-

- Reino de Toledo, cuatro: (Cabañas, La Riba, Alhóndiga y Carmena).

- Andalucía, ocho: (Alcaudete, Matrera, Sabiote, Silibar, Chist, Matite, Canillas y Osuna).

- Reino de Aragón, cinco: (Molinos, La Fresneda, Calaceite, Cretas y Casa de Fuentes).

- Campo de Calatrava, una decena: (Puertollano, Almagro, Manzanares, Villagutierre, Almodóvar, Fuente del Moral, Daimiel, Torraba, Bolaños y Mudela), además de las nuevas encomiendas del bastimento y las vacas.

La orden de Calatrava

- Se constituye, desde su origen, en una importante fuerza para la defensa de las líneas fronterizas y continuar la reconquista., el núcleo central de sus fuerzas bélicas fue formado por caballeros que se acomodaron a las costumbres del Cister.

- Moya, antes de 1210, ni era Villa ni poseía Castillo.

- Moya nunca fue morada árabe ni se han encontrado vestigios árabes en su suelo.

- Las construcciones militares de la Villa son posteriores a la época musulmana.

- Mucho de lo que se ha escrito hasta ahora sobre Moya por delante de esta fecha son hipótesis sin fundamento.

- Fernando III de Castilla (1199-1252) y sus herederos, reyes de la Corona de Castilla y León, consolidan el espacio castellano manchego, dotándole de mayores medios repobladores, incorporando y repoblando nuevas villas y fortalezas; concediendo nuevos fueros, muchos de ellos, ya vigentes en otras villas y ciudades.

Primer señor de Moya

- Fecha de entrega de Moya a la Orden de Santiago.

- Alfonso VIII murió en 1214. No hay documento alguno que acredite que donara Moya a la Orden de Santiago.

- En la primera mención documental, 1212 (AHN, Órdenes Militares, Santiago, carp. 362, doc. 5), ya aparece Gonzalo Pérez, de tenente santiaguista de Moya.

- No existe ningún documento de 1215 que hable de una «entrega oficial».

- Don Juan González fue un “Grande” cuyo poder, derivado del liderazgo de la Orden de Calatrava y del señorío de plazas fuertes como Moya, lo erigió en un arquitecto decisivo de la rebelión que marcó el turbulento final del reinado de Alfonso X el Sabio. Su historia es un testimonio del inmenso poder político y militar que las órdenes militares ejercían en la Castilla del siglo XIII.

Sobre Juan González de Roa siglo XIV

-

Fue un alto funcionario y noble laico al servicio de la Corona de Castilla, específicamente del rey Pedro I. No existe ningún documento fiable que lo sitúe como comendador o miembro de ninguna Orden Militar.

-

La confusión puede surgir por dos razones

-

Onomástica: El nombre «Juan González» es extremadamente común y se repite en múltiples linajes y contextos, incluyendo dentro de las propias órdenes.

-

-

Vínculo Territorial Posterior: El hecho de que su hijo, Diego Gómez, estableciera el señorío secular de Moya (una villa que antes había sido encomienda de Calatrava) pudo llevar a genealogistas posteriores a «dotar» al padre de un cargo previo en la Orden para crear una narrativa de continuidad, pero esto carece de base documental.

-

- Los grandes maestres de Calatrava durante ese periodo fueron:

-

-

- Pedro Yáñez (1259-1266).

- Juan González de Quijas (1266-1267) — (Homónimo, persona diferente).

- Martín López de Córdoba (1267-1273).

-

Sobre la pugna entre órdenes por Moya

- No hubo «sustitución» de órdenes en Moya. Santiago la controló de forma estable desde 1212 hasta su devolución a la Corona en el siglo XIV.

- La Orden de Calatrava operaba desde Alarcón (30 km), nunca controló a Moya.

- La intromisión regia en la elección de maestres es cierta, pero no afectó a Moya directamente.

- Los conflictos por lindes y recursos periféricos (pastos, molinos), no por la villa. La «pugna» fue un conflicto local por recursos, no una lucha por el control de Moya.

-

- A su muerte, Moya cayó en poder de Juan Núñez de Lara con auxilio del rey aragonés en 1290.

- Entre los Lara y las represalias de Sancho IV, estas tierras fueron en diversas ocasiones sitiadas, taladas y robadas.

- El rey Sancho arrebató a Moya a Juan Núñez de Lara en 1292. Este rey, a la vista de la desolación y ruinas de la villa, concedió a Moya, como premio a su lealtad, exención de impuestos de moneda foral, confirmó sus fueros y otros privilegios.

Repoblación de sus tierras

- En el año de 1183, la villa quedó englobada dentro del territorio incorporado por Alfonso VIII, (1155-1214).

- A partir del 1210, el castillo fue edificado y fortificado, para asegurar su dominio en la región.

- No es probable que Moya formase parte de Castilla antes de esa fecha.

- La repoblación, comenzó a finales del siglo XII, durante el período de la reconquista, por iniciativa real; no tuvo mucho éxito.

- La puebla de Moya empezó en el año judicial conquense de X-1209/10.

- A comienzos del siglo XIII, la puebla suponía una intrusión en territorio musulmán, y, por tanto, un desafío a las treguas.

- Moya era zona fronteriza, y primera línea de defensa, para la conquista de las zonas ocupadas.

- Nada se sabe de la puebla de Moya, antes de Alfonso VIII.

- Las fuentes afirman que Alfonso VIII puebla Moya, no que la conquiste.

- Nada, hace suponer que Alfonso atacase a los almohades, antes de la razzia de abril o mayo de 1211.

Funcionamiento

- La creación de mecanismos de percepción de renta individualizada, para maestres y freires, culminaría con la implantación definitiva de la mesa maestral.

- Se desarrolló entre mediados del siglo XIII y el primer cuarto del siglo XIV. El rechazo de algunos freires calatravos, frente a los intentos maestrales, de acaparar, para su disfrute exclusivo, una serie de bienes, rentas y derechos de la mesa común; pudo manifestarse en las tentativas de privatización de patrimonios y rentas por parte de algunos freires. A esta circunstancia, parece responder la huida de algunos calatravos, con bienes pertenecientes a la Orden.

- El proceso culminaría con la creación de encomiendas territoriales, de cuyas rentas podrían disfrutar individualizadamente comendadores y freires adscritos a las mismas. Era la necesaria contrapartida, a la creación de fuentes específicas, para el mantenimiento de la dignidad maestral.

Aclaraciones

- Moya, antes de 1210, ni era Villa ni poseía Castillo.

- Moya nunca fue morada árabe, ni se han encontrado vestigios árabes en su suelo.

- Las construcciones militares de la Villa son posteriores a la época musulmana.

- Mucho de lo que se ha escrito hasta ahora sobre Moya, por delante de esta fecha, son hipótesis sin fundamento.

- En el año 1210, Moya, recibió una versión foral, la que desconocemos, por haberse perdido (¿versión del Fórum Conche?).

- Se construyen las murallas del segundo recinto; fechado arqueológicamente por el hallazgo de: (una moneda de Jaime I, 1208-1276), lo cual lo data, con posterioridad a 1213, (rey de Aragón (1213-1276).

- El 18 de junio de 1215, Enrique I, entregó la villa a la Orden de Santiago, el enclave adquirió carácter de plaza avanzada de la reconquista: los santiaguistas necesitaban un lugar donde concentrar sus fuerzas para después lanzar sus operaciones sobre el territorio musulmán. Los musulmanes estaban en Ademuz y Castielfabib y en la zona de Utiel y Requena, en las inmediaciones de Moya.

- Moya se convirtió en una importante base militar, hasta la conquista de Requena en el año 1238.

Fernando III la consolidó y le concedió fueros y privilegios.

- Moya era una plaza fuerte estratégica, ubicada en la frontera entre los reinos cristianos del norte y el territorio musulmán del sur. La repoblación de Moya estuvo impulsada principalmente por la corona de Castilla y se llevó a cabo mediante la concesión de fueros, privilegios y exenciones fiscales para atraer a nuevos pobladores.

- Los repobladores de Moya fueron en su mayoría campesinos, artesanos y nobles que se establecieron en la zona; trabajaron en la agricultura, la ganadería, la explotación de sus frondosos bosques y otras actividades económicas.

- Se construyeron fortificaciones para garantizar la seguridad de la población y proteger la frontera. A medida que la población crecía, se desarrollaron núcleos urbanos con iglesias, plazas y viviendas.

- La repoblación de Moya contribuyó a la consolidación del territorio cristiano en la región y sentó las bases para el posterior desarrollo de la localidad. A lo largo de los siglos, Moya experimentó altibajos demográficos y económicos, pero su posición estratégica la convirtieron en un importante centro de la comarca de la Serranía de Cuenca.

- En 1463, Enrique IV hizo donación del señorío de Moya a D Andrés de Cabrera, el «buen vasallo». Los moyanos se opusieron a este nombramiento. No pudo tomar posesión el nuevo Señor hasta 1475, cuando los Reyes Católicos confirmaron esta donación, pues Moya siempre estuvo de parte de Isabel I, La Católica, en el proceso sucesorio. Esto le valió a Moya que de SEÑORIO se convirtiera en MARQUESADO el año 1480.

SOLICITUD PROFESIONAL DE SEGUNDA OPINIÓN

Estudio heráldico encargado por Lorenzo Montesinos Jiménez, a finales de los años 1995 o principios del año 1996, a la empresa:

ARTES HERÁLDICAS de Barcelona:

- En la época medieval, tras las batallas de territorios en disputa. Como bien se sabe, surge la necesidad de repoblar los mismos.

- Lógicamente, para estos menesteres se designan personas que se han destacado en las batallas o familiares de los propios conquistadores. A estos asentamientos o núcleos de población, históricamente, se les llamaba con topónimos referentes a características que definían la ubicación del lugar o bien se les imponía el nombre del fundador o conquistador, como pudo suceder en el caso de Casas de Garcimolina.

- Esta población, posee un escudo que se encuentra enclavado en la fachada de una casa solariega, escudo que debió serlo, de armas de los moradores de la misma.

Dicho blasón se detalla cómo sigue.

Está dividido en cuatro cuarteles:

- En la parte superior izquierda se vislumbra un castillo, en lo que creemos clara alusión al reino, en el que se ubica el pueblo, Castilla.

- En la parte superior derecha, encontramos el que contempla la figura de un cerdo, (grave injusticia de identificación)1, que muy bien podemos relacionar con: Femando de la Cerda (hijo de Alfonso X el Sabio, que ejercía de regente del reino castellano durante las ausencias de su padre). Si aceptamos la figura real, que es, un JABALÍ RAMPANTE2, el significado es muy diferente y más verosímil.

- Debajo del primero, está la Cruz de la Orden de Calatrava, a la que, posiblemente, pertenecían los moradores o antepasados de la propiedad.

- Debajo del segundo, el que tiene en su interior dos palomas 3 que, teniendo en cuenta la cantidad de bosques y, por lo tanto, de aves en estos lugares, es probable que sea este su significado.

Queda por justificar la denominación Garcimolina, de la cual caben dos posibilidades o suposiciones4:

- Según la historia nos relata, en las tropas de Alfonso VIII (1155 y 1214), iba al mando de alguna de ellas, Pedro Manrique de Lara (II, señor y conde de Molina, fallecido en 1202), luchó en la Reconquista en Cuenca (1177).

- Al que se le pudo otorgar como reconocimiento a sus méritos la repoblación de estas tierras. Construyéndose allí una casa solariega con su escudo de armas.

- También se da la circunstancia, de que María de Molina fue la esposa del otro hijo de Alfonso X el Sabio, llamado Sancho IV (1.284-1.295), que ejerció de reina regente a la muerte de este, motivo por el cual podría haber construido la casa solariega para recreo y con su escudo de armas.

- Se barajan estas hipótesis debido a que, pese a ser la casa solariega la más antigua de la población, no existe documentación que acredite la fecha exacta de construcción, aunque se supone que lo fue antes del 1.400.

- Así como, tampoco, la relación de propietarios que a lo largo de los años pudieran disfrutar de dicha propiedad

- Es todo cuanto se ha podido recopilar, puesto que no se han encontrado documentos, que no nos puedan afirmar, ni desmentir lo expuesto.

- Lo que pudiera ser la prueba5 más significativa y fehaciente, es la versión de todos los vecinos de la localidad. «Hasta los más viejos del lugar afirman, rotundamente, que: desde tiempos inmemoriales, han escuchado a sus antepasados enorgullecerse del blasón; que presidía la fachada de la casa solariega, que desde siempre ha sido el emblema de esta población».

- Por todo lo expuesto hasta ahora, y ya que el estudio del conjunto de los nombres del lugar, no nos aclara la relación entre el blasón y el nombre de Casas de Garcimolina, solo nos queda la interpretación de las armas del escudo.

ARTES HERÁLDICAS Exposición y Ventas: HERALDO, Paseo de Gracia, 11, Tienda. 30 Tel. (93) 412 24 00 08007 Barcelona, Oficinas: Taulat, 175, 2º Tel. (93) 266 07 92, Fax (93) 266 10 66, 08005 Barcelona.

Ampliar información:

ESCUDO DE CASAS DE GARCIMOLINA: análisis histórico y heráldico

PIE DE PÁGINA

- En el escudo original de piedra, 2º cuartel, es un jabalí rampante:

- Las orejas son más pequeñas y se mantienen erguidas.

- El rabo más grueso y recto. No espiral y más delgado, del cerdo.

- Patas más largas, su cabeza más grande y la trompa más alargada.

- Un jabalí tiene una espalda con clara pendiente hacia atrás, un cerdo tiene una espalda horizontal o con leve pendiente hacia adelante.

- Jabalí rampante:

- La bestia completa, representa, lo que se consideran las cualidades positivas del jabalí, la sapiencia, el coraje y fiereza en la batalla.

- La actitud rampante, muestra al animal erguido en disposición de agredir.

- La pata delantera derecha está alzada, y la delantera izquierda está bajada. Respecto a la derecha.

- La pata posterior derecha, está avanzada y un poco o ligeramente más alta. Respecto a la pata posterior izquierda.

- La única discordia, con el purismo heráldico:

- En el perfil, a de mostrar una sola oreja. No mostrar las dos.

- Palomas:

- Explicación muy simplista de la casa heráldica (Artes Heráldicas), que supuestamente, hizo una evaluación, no muy meticulosa, ni profesional del escudo original. Explicación llana y sencilla, de lo que el solicitante, quiere oír.

- Es emblema de la pureza, de la limpieza, de la fidelidad y del amor; signo de buena esperanza.

- Alas desplegadas y expandidas o (espaciadas), se extienden con las puntas de las alas apuntando hacia arriba.

- Representada en vuelo genéricamente, otras veces, se representa parada.

- Pecho: Tributo que se paga al Rey. Se incluye, lo que se paga al dueño de los señoríos; seglares, o eclesiásticos.

- Pecheros: Según el Diccionario de Covarrubias (año 1610) pág. 858 b, 33 – “Pecho vale cierto tributo que se da al Rey” y añade (renglón, 45) “Pechero, el que lo paga. Deste, están essentos los hidalgos, por el pecho, se dividen de los que son”. En nuestro caso se trata del impuesto denominado “Servicio a SS.MM.” de los años 1527 y 1528. En muchas regiones, se considera a las viudas y a los menores de edad, obligados a pagar pechos. Como, medio pechero y en alguna, como en Soria, dos tercios.

Conclusiones:

Personalmente añadiría la siguiente suposición (la más probable):

- El escudo, se cambió de su sitio original.

- Comprado, sustraído o heredado de otra población.

- Extraído de alguna noble edificación en ruinas de Moya o caída en desgracia:

- Que los repobladores de las granjas cercanas, fuesen señores seguidores de la orden de Calatrava y, a partir de 1222, el señor de Moya, les concediese la explotación de sus tierras.

- Todos los anteriores supuestos.

- La prueba en la que se basa, la justificación del estudio heráldico, es el boca a boca (totalmente erróneo):

- Es una afirmación poco profesional, no científica.

- No muy pensada y poco elaborada, en el estudio del establecimiento heráldico.

- Nada objetiva y superficial, la conclusión del básico estudio.

- En las conclusiones del estudio, hay un exceso de interés en agradar, de ser partidista en el resultado (maquillándolo).