-

ASOCIACIÓN PEÑA EL PARDO ASOCIACIÓN PEÑA EL PARDO

-

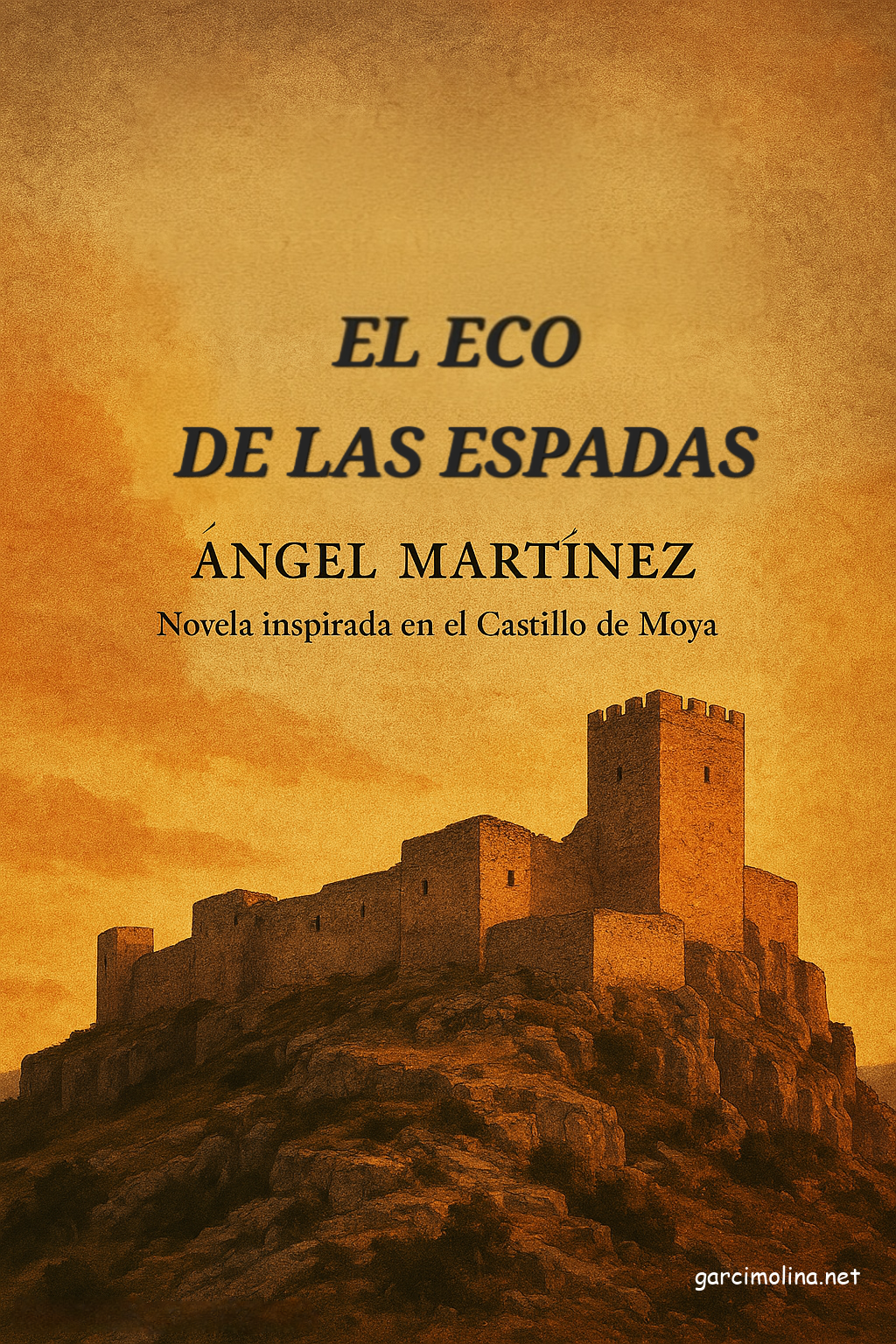

El Eco de las Espadas

Introducción y publicación por entregas:

«EL ECO DE LAS ESPADAS»

Asociación de personas mayores Peña el Pardo

Revista Histórica y Cultural

«Entre la piedra y la fe, una fortaleza escribe su destino»

Bien fallados seades, leedores, en aqueste viage que passa por los siglos et torna los sones d’aquella sazon en que la fe, el açero et la cobdicia texieron el fado d’un regno. En los cartapacios que agora se siguen, damos el primer recreo de «El Eco de las Espadas», estoria que se arraiga en la Baxa Edat Media de Castiella, en aquellas terras bravas et de frontera que oy dia son llamadas Castiella-La Mancha.

Bienvenidos, lectores, a un viaje que atraviesa los siglos y resucita los ecos de una época donde la fe, el acero y la ambición tejieron el destino de un reino. En las páginas que siguen, presentamos el primer adelanto de «El Eco de las Espadas», una novela histórica que sumerge sus raíces en la Baja Edad Media castellana, en ese territorio agreste y fronterizo que hoy conocemos como Castilla-La Mancha.

Inicio del camino de la Vera, 1347 ¿Qué secretos guardan las murallas del castillo de Moya?

En un mundo donde las órdenes militares —Santiago y Calatrava— pugnaban por el control de rutas sagradas y tierras baldías, un hombre, Juan González de Roa, «el mozo» (noble de segundo rango, no de alta nobleza, s. XV). Con su presencia en Moya (ficcionada s. XIV), como un encargo real temporal «por orden de Alfonso XI, para control en las zonas rurales de la Mancha y el valle del Tajo, de los mudéjares», como comisionado regio y labores de alcaide. Carga sobre sus hombros el peso de una misión imposible: sostener la unidad de su gente mientras el reino se fractura. Su historia, rigurosamente documentada, pero narrada con la pasión de la ficción, es el hilo que nos guía a través de intrigas palaciegas, batallas espirituales y la silenciosa resistencia de los peregrinos que, bajo la sombra de la Ruta de la Vera Cruz, buscaban redención.

¿Por qué desapareció un pueblo entero?

La lucha entre estos muros, las intrigas, la devoción mariana —encarnada en vírgenes aparecidas como la de Tejeda o Santerón— se entrelaza con leyendas templarias nunca confirmadas, pero imposibles de erradicar. Aquí, los setenarios de siete días (ya modernos), consagraban la fe en ermitas perdidas, mientras los campesinos y ganaderos de la heredad de la casa de labor de Casas de Garcimolina, (hoy apenas un eco en los archivos), labraban su supervivencia entre el olvido y la repoblación.

Una trama coral,1 un misterio histórico

Esta obra, estructurada como un tapiz de voces —caballeros, artesanos, peregrinos como el misterioso Herminio, cuyo mimbre simboliza la fragilidad humana—, alterna, eventos históricos verificables con relatos íntimos que desafían el tiempo. ¿Qué ocurrió realmente entre 1284 y 1292?, ¿Moya fue arrasada y sus emblemas borrados?, o no. ¿Por qué la Orden de Santiago perdió el control frente a Calatrava? Y, sobre todo, ¿quién traicionó a quién?

En esta primera entrega, descubrirán:

- El Castillo de Moya: bastión entre dos mundos, donde el viento aún susurra las plegarias de los caídos.

- La sombra de los Templarios: aunque no hay pruebas de su presencia, su herencia late en rituales y símbolos.

- La emboscada en el nogueral: un joven caballero, Álvaro, enfrentará su primera prueba de sangre en defensa de los peregrinos.

«El Eco de las Espadas» no es solo una novela: es una invitación a caminar por senderos olvidados, donde cada piedra, cada documento rescatado del silencio (como el Censo de Pecheros de Carlos I que menciona por primera vez a Garcimolina), nos habla de un mundo que creíamos perdido.

Queridos lectores, os invitamos a un viaje por los caminos olvidados de la Serranía Baja conquense, donde la historia y la leyenda se entrelazan en cada piedra. «El Eco de las Espadas» no es solo una novela histórica: es una puerta abierta a ese territorio agreste y fronterizo que se extiende entre las despobladas sierras de Moya, los venerados santuarios de Santerón y Algarra, y las humildes aldeas y casas de labores, como Garcimolina, Santo Domingo o Fuentelespino de Moya, resistieron el paso de los siglos.

¿Reconocéis estos parajes?

Quizá os suenen sus nombres, evocadores y misteriosos, como ecos de un pasado que aún late en fuentes escondidas, en ruinas de ermitas y en senderos que serpentean entre sabinares. Esta es la tierra que pisaron los caballeros de Calatrava y Santiago, donde los peregrinos de la Ruta de la Veracruz buscaban refugio, y donde pastores y labriegos tallaron su existencia entre la devoción y la supervivencia.

El Castillo de Moya, erguido sobre su cerro como un centinela de piedra, domina este paisaje áspero y bello. Desde sus almenas se divisan las torres de vigía y los caminos que llevan a Santerón, con su ermita mariana rodeada de leyendas; a Algarra y su castillo, donde las romerías tejían comunidad, y a esos pequeños mundos —Las casas de labor y corrales de García Molina, Santo Domingo, Fuente del Espino—, cuyas fuentes y majadas fueron testigos mudos de historias cotidianas y extraordinarias.

¿Qué secretos guardan estos andurriales?

En «El Eco de las Espadas», cada lugar tiene su voz:-

La casa de García Molina, una simple heredad o casa de labor, perdida en los documentos, que esconde la tenacidad de quienes repoblaron estas tierras.

-

Los bosques de nogueras, pinos y sabinas, donde bandidos y peregrinos se cruzaban en noches de luna menguante.

-

Las fuentes y lavaderos, puntos de encuentro donde se compartían noticias, temores, anhelos y esperanzas.

Esta es una historia de frontera, donde lo sagrado y lo profano se mezclan: las apariciones de vírgenes en encinares, los setenarios (ya muy modernos para esta historia), en ermitas aisladas, y las luchas entre órdenes militares por controlar no solo tierras, sino almas.

¿Por qué importa hoy esta historia?

¿Por qué estos parajes? —aunque hoy algunos sean apenas un recuerdo— moldearon la identidad de una región. En sus piedras, en sus documentos y en su tradición oral, encontramos las raíces de una resistencia callada: la de quienes, como el señor don Juan González de Roa, el peregrino Herminio o el caballero Álvaro, eligieron la lealtad a sus ideales frente a la conveniencia.En esta primera entrega, descubriréis:

-

El Castillo de Moya en su esplendor, cuando sus muros albergaban tanto a señores como a pastores.

-

La ermita de Santerón, faro espiritual en un territorio peligroso.

-

La granja de Garcimolina, ejemplo de cómo la vida se abría paso, incluso en tiempos de guerra.

«El Eco de las Espadas» es una invitación a recorrer, con rigor histórico y pulso narrativo, esos lugares que, aunque os suenen lejanos, son parte de vuestra memoria. Porque la historia no solo se escribe en grandes ciudades, sino también en estos rincones donde el viento aún susurra nombres como Moya, Santerón, Algarra y Garcimolina …

¿Están preparados para oír el eco?

ACCESO A LOS CAPÍTULOS

Introducción del autor

Prólogo

PRIMERA PARTE FICCIONADA

I: El castillo de Moya

II: La sombra de la rivalidad

III: La conformación del poder

IV: La llegada de los peregrinos

V: La victoria de la fe

SEGUNDA PARTE NOVELADA

1. El inicio del viaje, abril de 1347

2. Herminio, el peregrino del mimbre

3. La huella del caminante

4. La nueva misión de Herminio en Moya

5. Reflexiones del camino

6. Una tradición perdurable

7. Un ciclo de enseñanza y aprendizaje

8. Una nueva era, preceptos del Mimbre y el Mimbrito

9. Nuevas generaciones y su propio camino

10. La obra de Herminio

11. Nuevos horizontes

12. Reflexiones en el umbral

13. El regreso de Herminio

14. Los canastos de la memoria

15. Semillas de esperanza

16. Una marca que perdura

17. Los caballeros de la luz

FIN

EPÍLOGO

Nota del editor:

Esta obra ha sido investigada con fuentes primarias, desde crónicas medievales hasta registros arqueológicos del cerro de Moya. Cada entrega irá acompañada de un anexo con bibliografía histórica para los lectores más exigentes.

Para no ser reiterativos, se han publicado todas las fuentes consultadas de un sola vez, al pie del documento, es la bibliografía total de la novela.

Ilustraciones y grabados que aparecen en la publicación:

Basados en las técnicas pictóricas de Jan Van Eyck (c. 1390-1441):

Maestro flamenco y pionero de la pintura al óleo en el Renacimiento nórdico. Es reconocido como una de las figuras fundacionales de la pintura occidental y máximo representante de la escuela flamenca del siglo XV. Su dominio técnico y conceptual revolucionó el arte europeo, especialmente mediante el perfeccionamiento de la pintura al óleo, lo que le permitió alcanzar cotas de realismo y simbología sin precedentes.

Características estilísticas y aportaciones técnicas

-

Hiperrealismo y precisión óptica:

- Van Eyck elevó la técnica al óleo mediante el uso de capas translúcidas (glacis), lo que facilitó la recreación de texturas minuciosas en telas, metales, joyas y superficies naturales.

- Su tratamiento de la luz, con gradaciones sutiles y sombras articuladas, confería volumen tridimensional y profundidad espacial a sus composiciones.

-

Simbología compleja y narrativa visual:

- Integró en sus obras un repertorio de elementos simbólicos (espejos, frutas, animales, inscripciones) que operaban como capas de significado adicional, a menudo vinculadas a temas religiosos, morales o sociopolíticos.

- Obras como El matrimonio Arnolfini (1434) son estudiadas por su densa carga alegórica y su capacidad para documentar la cultura material de la época.

-

Innovaciones técnicas y firmas autógrafas:

- Perfeccionó la estabilidad y brillo de los pigmentos al óleo, superando las limitaciones del temple al huevo predominante hasta entonces.

- Sus obras frecuentemente incluían inscripciones como «Als ik kan» (“Con lo que puedo”), reflejando una conciencia autoral innovadora para su tiempo.

Legado e influencia

Van Eyck sentó las bases estéticas del Renacimiento nórdico e influyó en artistas como Hans Memling, El Bosco y, posteriormente, en maestros del Barroco. Su obra marca la transición definitiva del Gótico internacional hacia un naturalismo empírico que anticipó desarrollos posteriores en Europa.

Conexión con reconstrucciones históricas y culturales

La estética de Van Eyck resulta singularmente adecuada para recreaciones visuales de escenarios medievales y protomodernos, tales como:

- Escenas de vida cotidiana y poder señorial (ej.: el Castillo de la Moya o figuras como Gonzalo de Roa).

- Entornos rurales y simbología sacra (ej.: peregrinos, cruces, arados y utensilios como cestos y canastos).

- Narrativas históricas ambientadas en espacios como Santerón o el personaje del Zurdo, donde el detalle realista y la carga simbólica enriquecen la comunicación.

Su capacidad para integrar precisión documental con profundidad conceptual permite que las imágenes no solo ilustren, sino que interpreten contextos históricos, reforzando el axioma de que “una imagen vale más que mil palabras” en la divulgación del patrimonio cultural.

PIE DE PÁGINA

-

Narrativa coral:

Se refiere a un enfoque de narración donde la historia se relata por medio de diferentes voces o narradores, en vez de apoyarse en un solo punto de vista. Cada personaje, comúnmente desempeñándose como el personaje principal, proporciona una perspectiva singular de los acontecimientos, lo cual facilita la elaboración de una narración polifónica y enriquecida por la diversidad de experiencias y emociones. Este enfoque fomenta una interpretación más exhaustiva y minuciosa de la historia, dado que los sucesos se presentan desde múltiples puntos de vista, lo cual realza la complejidad y la autenticidad de la narrativa.

-

Fungir:

Desempeñar un empleo, cargo o función. “Desempeñar una función, a veces sin tener el nombramiento preceptivo”.

-

Setenarios:

Agrupaciones simbólicas de siete elementos en contextos espirituales o teológicos, destacando la relevancia del número siete, como símbolo de plenitud y perfección. Tradición cristiana, mística medieval; estas estructuras organizaban conceptos clave en grupos de siete, mostrando un marco para la reflexión y el crecimiento espiritual.

- Los siete dones del Espíritu Santo: Sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios.

- Las siete virtudes: fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia, fortaleza y templanza.

- Los siete pecados capitales: Soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza.

- Las siete bienaventuranzas: Interpretadas a partir del Sermón del Monte.

- Las siete peticiones del Padrenuestro: Cada una se considera un antídoto espiritual frente a los pecados o debilidades humanas.

-

Orden del Temple:

Conocida como los Caballeros Templarios. Fundada en 1119 por Hugo de Payns tras la Primera Cruzada, su misión original era proteger a los peregrinos cristianos en Tierra Santa.

-

Los pecheros:

Eran individuos pertenecientes al tercer estamento en la España del régimen antiguo, no pertenecientes a la nobleza ni al clero, y estaban obligados a abonar tributos directos a la Corona española. El término viene de “pecho” o “pecha” (tributos medievales). Principalmente, eran agricultores, artesanos y residentes de villas, cuya situación tributaria no se basaba en su riqueza, sino en su obligación de contribuir.

-

Alfoz:

Se trataba de un término de la era medieval que se utilizaba para referirse a un territorio rural bajo la jurisdicción de una villa principal, en el que se congregaban diversas aldeas. Poseía responsabilidades fiscales, judiciales y militares, desempeñando un papel crucial durante la Reconquista.

-

Señorío de realengo:

Tierras bajo control directo del rey, en contraposición a las tuteladas por nobles o la Iglesia, el monarca podía concederlas por merced o venta.

-

Vísperas:

Los miembros de la Orden de Santiago practicaban un rito denominado la Plegaria del Caballero, que se sincroniza con las horas canónicas de la Iglesia. Rezaban en momentos específicos del día. Laudes, Tercia, Sexta, Nona, Vísperas y Completas. La misa conventual y la liturgia de las horas, pilares esenciales en su vida espiritual.

-

Prácticas de armas abiertas

En los castillos de las órdenes militares solían realizarse, en espacios amplios y despejados dentro del recinto fortificado, como el patio de armas. Este era el corazón del castillo, una gran explanada central donde los caballeros entrenaban en combate cuerpo a cuerpo, manejo de espadas, lanzas, arcos y tácticas de formación. Además del patio de armas, algunos castillos contaban con terrazas exteriores o explanadas cercanas que también se usaban para ejercicios ecuestres y simulacros de batalla. Estos entrenamientos eran esenciales para mantener la disciplina y la preparación militar de los caballeros, guerreros altamente entrenados.

-

Pertenencia a un grupo:

Es cuando un individuo se siente parte de un conjunto de personas que comparten algo en común: afición, cultura, ideología, actividad o una edad…

-

Bordón:

Cayado largo de madera que sirve de apoyo durante el camino y tiene un significado simbólico en la peregrinación. Su uso se remonta a la Edad Media y suele estar coronado por un puño del que cuelga una calabaza.

-

Limosnera:

Típica de la época, era un recipiente sencillo, a menudo de tela o cuero, que servía para llevar la limosna que se recogía de donantes.

-

Ucronías:

Relatos que imaginan cómo habría sido la historia si un hecho del pasado hubiera ocurrido de forma diferente. Es decir, son reconstrucciones ficticias de la historia basadas en un punto de divergencia.

-

La Carola:

Danza medieval en círculo, acompañada por el canto de los propios bailarines. Aunque no se han conservado partituras específicas, los instrumentos que solían acompañar este tipo de danzas incluían:

- Tamboriles: Marcaban el ritmo con golpes constantes.

- Flautas dulces: Añadían melodías suaves y fluidas.

- Cornamusa: Un instrumento de viento similar a la gaita, con un sonido potente.

- Chirimía: Antecesora del oboe, con un timbre agudo y expresivo.

- Laúd: Instrumento de cuerda pulsada que aportaba armonía.

- Castañuelas: Utilizadas para marcar el ritmo con percusión manual.

CRONOLOGÍA DE LAS ÓRDENES MILITARES

Orden de Santiago (1210 – 1300)

- Justificación: Tras la conquista de Moya por Alfonso VIII de Castilla en 1210, la villa y su castillo fueron entregados a la Orden de Santiago para su defensa y repoblación de la frontera con al-Ándalus. Es el dominio más largo y estable.

- Evidencia: Documentos reales de donación y confirmaciones posteriores de la posesión Santiaguista.

Orden de Montesa (1300 – 1304)

- Justificación: Mediante una bula papal (Sane Considerante) del Papa Bonifacio VIII (11 de julio de 1297), se autorizó al rey Jaime II de Aragón a crear la Orden de Montesa y asignarle los bienes de la disuelta Orden del Temple en la Corona de Aragón. Sin embargo, Jaime II formalizó la cesión de Moya (que era castellana, no aragonesa) a Montesa en 1300, buscando fortalecer esta nueva orden en la frontera.

- Fecha exacta de finalización:

- Justificación: La cesión de Moya (territorio castellano) a una orden aragonesa (Montesa), generó un conflicto diplomático entre Castilla y Aragón. Mediante el Tratado de Torrellas (8 de agosto de 1304), que fijaba las fronteras entre ambos reinos, Jaime II de Aragón acordó devolver Moya a Castilla.

- Evidencia: Bula papal de 1297, documentos reales aragoneses de cesión a Montesa (1300) y texto de la sentencia arbitral del Tratado de Torrellas (1304).

Fin del dominio directo de las órdenes militares (1304 en adelante).

- Justificación: Cumpliendo el Tratado de Torrellas, la Orden de Montesa, dejó Moya, que volvió a la Corona de Castilla bajo el rey Fernando IV.

- A partir de entonces, Moya fue gobernada por señores laicos nombrados por el rey (Señorío de Realengo 7), aunque mantuvo vínculos históricos con Santiago y tuvo Comendadores santiaguistas en su territorio. Nunca más volvió a estar bajo el dominio directo de una orden militar como villa propia.

- Evidencia: Aplicación del Tratado de Torrellas y aparición de tenentes.

Conflictos que marcaron la región

- Guerra Civil Castellana (1366–1369): Moya fue escenario de enfrentamientos entre los bandos de Pedro I «el Cruel» (apoyado por Inglaterra) y su hermanastro don Enrique de Trastámara (respaldado por Aragón y Francia). La guerra dejó la zona devastada y sembró el caos institucional. Las órdenes Militares, tanto la Orden de Santiago como la de Calatrava, intentaron hacerse con el control de Moya, aprovechando su valor defensivo y su ubicación clave en las rutas entre Castilla y Aragón.

- Consecuencias para la población, el auge del bandolerismo. Tras conflictos como la Guerra de los Dos Pedros (1356–1369), muchos soldados y mercenarios quedaron sin paga ni señorío. En la Baja Sierra esto se tradujo en: Grupos armados itinerantes, no eran ejércitos regulares, sino bandas de excombatientes desmovilizados, mercenarios sin contrato.

BIBLIOGRAFÍA

-

Alfonso X el Sabio

Primera Crónica General de España (c. 1270-1284). Fundamental para el contexto político y militar de la Castilla del siglo XIII.

-

Fuero de Cuenca

Ed. crítica de Rafael de Ureña y Smenjaud (1935). Base jurídica de la repoblación y organización territorial en la región.

-

Chronica Latina Regum Castellae:

Ed. Luis Charlo Brea (1999). Relatos contemporáneos sobre Alfonso VIII y Enrique I.

-

Martínez Díez, Gonzalo

Los templarios en los reinos de la Península Ibérica. Ed. Cátedra. (1993).

-

Ruiz Gómez, Francisco

Los orígenes de las órdenes militares y la repoblación de los territorios de La Mancha (CSIC, 2003). Análisis del papel de Santiago y Calatrava en la consolidación territorial.

-

Doménech, M. Ángeles (2005)

Religiosidad popular y santuarios en la Serranía Baja de Cuenca. Diputación Provincial de Cuenca.

-

Sánchez Garzón, Alfredo (2006)

Santuario de la Virgen de Tejeda en Garaballa. Ed. Comarcal.

-

Llop Domingo, J. V. (1997)

Ermitas y espiritualidad mariana en el Alto Turia.

-

Archivo Parroquial de Moya y Libros de Fábrica de Garaballa y Garcimolina

Contienen referencias a los orígenes legendarios y primeros cultos.

-

Sanz y Díaz, José

Historia de la muy noble y leal villa de Moya (Ed. Añil, 1947). Crónica local con documentos sobre Juan González de Roa.

-

VV. AA. (2011)

Marianismo rural en la península Ibérica: ritos, caminos y ermitas. Universidad de Castilla-La Mancha.

-

Vauchez, André

La espiritualidad del Occidente medieval (Cátedra, 1995). Contexto sobre devociones populares (vírgenes aparecidas, setenarios).

-

Castro, Caridad, Pepe

Peregrinos en la España medieval. (Ediciones Nowtilus, 2010). Rutas alternativas, hospederías y simbolismo espiritual.

-

Almagro Gorbea, Martín

El castillo de Moya, arqueología de fortaleza medieval (Diputación de Cuenca, 2015). Estudio arquitectónico y estratigráfico del bastión.

-

Retuerce Velasco, Manuel

La Serranía Conquense en la Edad Media. Poblamiento y estructura social (AACHE Ed., 2009). Asentamientos como Casas de Garcimolina.

-

Primera mención documental de «La Casa de García Molina». Censo de pecheros de Carlos I, 1528.

Tomo I, pág.: 133 https://ine.es/prodyser/pubweb/censo_pecheros/tomo1.pdf

-

Archivo municipal de Moya, 1380-1400, Pedro López de Ayala

-

Real Academia de la Historia

https://bibliotecadigital.rah.es/es/consulta/registro.do?id=12781

-

Recursos digitales

- https://gw.geneanet.org/foullon?lang=es&n=de+roa&p=juan+gonzalez+de+roa

- https://palomatorrijos.blogspot.com/2020/04/juan-gonzalez-de-rosa-senor-de-moya-y-de.html

-

Documentos de órdenes militares

Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección órdenes Militares (Santiago, Calatrava).

- Pergaminos y cartularios: encomiendas en Cuenca y Moya (siglos XII-XIV).

- Consultas sobre posesiones en la zona oriental de Cuenca. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=50989

-

Noche de reyes

Dentro de la cama acurrucados la noche de reyes, se encontrán , un sin fin de niños y niñas en su cama, pues parece que están dormidos, pero no es así, los ojos los tienen bien abiertos y soñando con tres hombres mágicos que para ellos son reales y se llaman. MELCHOR, GASPAR Y BALTASAR, que vienen de oriente y para ellos son los REYES MAGOS. Estos tres hombres gantásticos para ellos son completamente reales.

No quitemos la inocencia de nuestros hijos, pues es lo más bonito que recordarán siempre.

LA INOCENCIA REFLEJA LA SORPRESA, LA ILUSIÓN Y LA IMAGINACIÓN

Juan Segui Montesinos.

-

Que triste se queda mi pueblo

Qué triste se queda mi pueblo, se acabaron las vacaciones.

Las casas se quedan vacías, las puertas tapiadas para protegerlas del agua y el viento.

Unos con pena , otros en silencio al dejar el pueblo.

Y fuimos partiendo, despertaba el día , las calles tristes por un tiempo.

Medité un momento pensando en las largas noches del helado invierno, cuando las maderas crujen por el azote del cierzo.

Me recorrí el pueblo, y solo vi algún perro y gato en busca de un hueso.

Al cerrar la puerta con llave y partir hacia GIRONA solo vi algún vecino que les admiro y cuidaran del pueblo.Y DE NUEVO REINA EL SILENCIO.

JUAN SEGUI MONTESINOS

-

-

Al olmo de Garcimolina (Carta 2)

Mi querido Olmo:

El regreso, después de las minivacaciones de Semana Santa, fue toda una gozada, pues como te habrás enterado, los ganaderos de Cataluña consiguieron con sus protestas por el precio de la leche ponernos de muy mala leche, ya que nos organizaron tales atascos que desde el Talayón se veía la caravana.

Relacionado con las vacas de los ganaderos, también nos hemos enterado de una curiosa noticia que tiene mucha miga y que te la comento para que te enteres. Resulta, según •los estudios de unos científicos, que las ventosidades (pedos, con perdón), por cada uno que se tiran, la atmósfera recibe 200 gramos de gas metano, de ese que daña la capa de ozono. Esto, me parece que da al traste con los esquemas ecologistas, pues si echamos cuentas salen muchos millones de vacas pastando por esos mundos, y todas son «pedorras».

El problema se atajaría reduciendo el pague bovino, pero anda suelto por ahí un tal SULTÁN, semental comprado por las autoridades cántabras que está incrementando, él solito, en proporciones increíbles el número de vacas. Le están explotando de mala manera, de tal forma que se rompió una pata en el cumplimiento de sus funciones. de manera que la solución será que los ingenieros de la genética inventen pronto una vaca que no sea «pedorra» o que los tiren como el buen tabaco, sin nicotina y aguantarse los flatos.

Como a ti te alegran las buenas noticias, te diré que aquí en Cataluña y en un pueblo que se llama Pont de Vilomara, hay muchos paisanos nuestros y su alcalde, que también es o riundo de nuestra tierra, junto con sus concejales decidieron dar un empleo a un joven que sufrió un accidente cumpliendo el servicio militar, y que quedó imposibilitado en una silla de ruedas; fíjate si son (cojonudos), que hasta le arreglaron su calle para poder transitar, ¿qué te parece?

Así dan gusto las autoridades, nuestro aplauso desde estas líneas, señor alcalde. Aquí, en nustro local social de la «Casa», el 30 de abril y siguiendo las tradiciones de los pueblos, cantamos los Mayos que se les ha dado categoría de concurso: resultando ganadores los de Tragacete, seguidos muy de cerca por los de Cañete, Garcimolina quedó en último lugar pero no desanimados, y los (zagales) no desaprovechamos la ocasión para echarle el ojo a la Maya. Bueno, chico, el verano se nos presenta a pasos agigantados y por tanto caluroso, dicen que como cada temporada hay modas en el vestir, pero en este caso será para desvestir y, de qué manera. En la próxima, si no se pierde, ya te contaré.

Un abrazo,E. Verdad SEGUI

Sobre nosotros

El objetivo es impulsar la participación y el desarrollo del asociacionismo, entre las personas mayores de Casas de Garcimolina y su entorno.

A veces, la parte más difícil de encontrar el éxito, es reunir el coraje para comenzar.

Las personas provechosas no miran hacia atrás para ver quién los observa, solo al frente y sus metas.

Suscríbete a nuestro boletín de correo electrónico

“No digas poco en muchas palabras, sino mucho en pocas.” — Pitágoras —