-

ASOCIACIÓN PEÑA EL PARDO ASOCIACIÓN PEÑA EL PARDO

-

El Eco de las Espadas

Introducción y publicación por entregas:

«EL ECO DE LAS ESPADAS»

Asociación de personas mayores Peña el Pardo

Revista Histórica y Cultural

«Entre la piedra y la fe, una fortaleza escribe su destino»

Bien fallados seades, leedores, en aqueste viage que passa por los siglos et torna los sones d’aquella sazon en que la fe, el açero et la cobdicia texieron el fado d’un regno. En los cartapacios que agora se siguen, damos el primer recreo de «El Eco de las Espadas», estoria que se arraiga en la Baxa Edat Media de Castiella, en aquellas terras bravas et de frontera que oy dia son llamadas Castiella-La Mancha.

Bienvenidos, lectores, a un viaje que atraviesa los siglos y resucita los ecos de una época donde la fe, el acero y la ambición tejieron el destino de un reino. En las páginas que siguen, presentamos el primer adelanto de «El Eco de las Espadas», una novela histórica que sumerge sus raíces en la Baja Edad Media castellana, en ese territorio agreste y fronterizo que hoy conocemos como Castilla-La Mancha.

Inicio del camino de la Vera, 1347 ¿Qué secretos guardan las murallas del castillo de Moya?

En un mundo donde las órdenes militares —Santiago y Calatrava— pugnaban por el control de rutas sagradas y tierras baldías, un hombre, Juan González de Roa, «el mozo» (noble de segundo rango, no de alta nobleza, s. XV). Con su presencia en Moya (ficcionada s. XIV), como un encargo real temporal «por orden de Alfonso XI, para control en las zonas rurales de la Mancha y el valle del Tajo, de los mudéjares», como comisionado regio y labores de alcaide. Carga sobre sus hombros el peso de una misión imposible: sostener la unidad de su gente mientras el reino se fractura. Su historia, rigurosamente documentada, pero narrada con la pasión de la ficción, es el hilo que nos guía a través de intrigas palaciegas, batallas espirituales y la silenciosa resistencia de los peregrinos que, bajo la sombra de la Ruta de la Vera Cruz, buscaban redención.

¿Por qué desapareció un pueblo entero?

La lucha entre estos muros, las intrigas, la devoción mariana —encarnada en vírgenes aparecidas como la de Tejeda o Santerón— se entrelaza con leyendas templarias nunca confirmadas, pero imposibles de erradicar. Aquí, los setenarios de siete días (ya modernos), consagraban la fe en ermitas perdidas, mientras los campesinos y ganaderos de la heredad de la casa de labor de Casas de Garcimolina, (hoy apenas un eco en los archivos), labraban su supervivencia entre el olvido y la repoblación.

Una trama coral,1 un misterio histórico

Esta obra, estructurada como un tapiz de voces —caballeros, artesanos, peregrinos como el misterioso Herminio, cuyo mimbre simboliza la fragilidad humana—, alterna, eventos históricos verificables con relatos íntimos que desafían el tiempo. ¿Qué ocurrió realmente entre 1284 y 1292?, ¿Moya fue arrasada y sus emblemas borrados?, o no. ¿Por qué la Orden de Santiago perdió el control frente a Calatrava? Y, sobre todo, ¿quién traicionó a quién?

En esta primera entrega, descubrirán:

- El Castillo de Moya: bastión entre dos mundos, donde el viento aún susurra las plegarias de los caídos.

- La sombra de los Templarios: aunque no hay pruebas de su presencia, su herencia late en rituales y símbolos.

- La emboscada en el nogueral: un joven caballero, Álvaro, enfrentará su primera prueba de sangre en defensa de los peregrinos.

«El Eco de las Espadas» no es solo una novela: es una invitación a caminar por senderos olvidados, donde cada piedra, cada documento rescatado del silencio (como el Censo de Pecheros de Carlos I que menciona por primera vez a Garcimolina), nos habla de un mundo que creíamos perdido.

Queridos lectores, os invitamos a un viaje por los caminos olvidados de la Serranía Baja conquense, donde la historia y la leyenda se entrelazan en cada piedra. «El Eco de las Espadas» no es solo una novela histórica: es una puerta abierta a ese territorio agreste y fronterizo que se extiende entre las despobladas sierras de Moya, los venerados santuarios de Santerón y Algarra, y las humildes aldeas y casas de labores, como Garcimolina, Santo Domingo o Fuentelespino de Moya, resistieron el paso de los siglos.

¿Reconocéis estos parajes?

Quizá os suenen sus nombres, evocadores y misteriosos, como ecos de un pasado que aún late en fuentes escondidas, en ruinas de ermitas y en senderos que serpentean entre sabinares. Esta es la tierra que pisaron los caballeros de Calatrava y Santiago, donde los peregrinos de la Ruta de la Veracruz buscaban refugio, y donde pastores y labriegos tallaron su existencia entre la devoción y la supervivencia.

El Castillo de Moya, erguido sobre su cerro como un centinela de piedra, domina este paisaje áspero y bello. Desde sus almenas se divisan las torres de vigía y los caminos que llevan a Santerón, con su ermita mariana rodeada de leyendas; a Algarra y su castillo, donde las romerías tejían comunidad, y a esos pequeños mundos —Las casas de labor y corrales de García Molina, Santo Domingo, Fuente del Espino—, cuyas fuentes y majadas fueron testigos mudos de historias cotidianas y extraordinarias.

¿Qué secretos guardan estos andurriales?

En «El Eco de las Espadas», cada lugar tiene su voz:-

La casa de García Molina, una simple heredad o casa de labor, perdida en los documentos, que esconde la tenacidad de quienes repoblaron estas tierras.

-

Los bosques de nogueras, pinos y sabinas, donde bandidos y peregrinos se cruzaban en noches de luna menguante.

-

Las fuentes y lavaderos, puntos de encuentro donde se compartían noticias, temores, anhelos y esperanzas.

Esta es una historia de frontera, donde lo sagrado y lo profano se mezclan: las apariciones de vírgenes en encinares, los setenarios (ya muy modernos para esta historia), en ermitas aisladas, y las luchas entre órdenes militares por controlar no solo tierras, sino almas.

¿Por qué importa hoy esta historia?

¿Por qué estos parajes? —aunque hoy algunos sean apenas un recuerdo— moldearon la identidad de una región. En sus piedras, en sus documentos y en su tradición oral, encontramos las raíces de una resistencia callada: la de quienes, como el señor don Juan González de Roa, el peregrino Herminio o el caballero Álvaro, eligieron la lealtad a sus ideales frente a la conveniencia.En esta primera entrega, descubriréis:

-

El Castillo de Moya en su esplendor, cuando sus muros albergaban tanto a señores como a pastores.

-

La ermita de Santerón, faro espiritual en un territorio peligroso.

-

La granja de Garcimolina, ejemplo de cómo la vida se abría paso, incluso en tiempos de guerra.

«El Eco de las Espadas» es una invitación a recorrer, con rigor histórico y pulso narrativo, esos lugares que, aunque os suenen lejanos, son parte de vuestra memoria. Porque la historia no solo se escribe en grandes ciudades, sino también en estos rincones donde el viento aún susurra nombres como Moya, Santerón, Algarra y Garcimolina …

¿Están preparados para oír el eco?

ACCESO A LOS CAPÍTULOS

Introducción del autor

Prólogo

PRIMERA PARTE FICCIONADA

I: El castillo de Moya

II: La sombra de la rivalidad

III: La conformación del poder

IV: La llegada de los peregrinos

V: La victoria de la fe

SEGUNDA PARTE NOVELADA

1. El inicio del viaje, abril de 1347

2. Herminio, el peregrino del mimbre

3. La huella del caminante

4. La nueva misión de Herminio en Moya

5. Reflexiones del camino

6. Una tradición perdurable

7. Un ciclo de enseñanza y aprendizaje

8. Una nueva era, preceptos del Mimbre y el Mimbrito

9. Nuevas generaciones y su propio camino

10. La obra de Herminio

11. Nuevos horizontes

12. Reflexiones en el umbral

13. El regreso de Herminio

14. Los canastos de la memoria

15. Semillas de esperanza

16. Una marca que perdura

17. Los caballeros de la luz

FIN

EPÍLOGO

Nota del editor:

Esta obra ha sido investigada con fuentes primarias, desde crónicas medievales hasta registros arqueológicos del cerro de Moya. Cada entrega irá acompañada de un anexo con bibliografía histórica para los lectores más exigentes.

Para no ser reiterativos, se han publicado todas las fuentes consultadas de un sola vez, al pie del documento, es la bibliografía total de la novela.

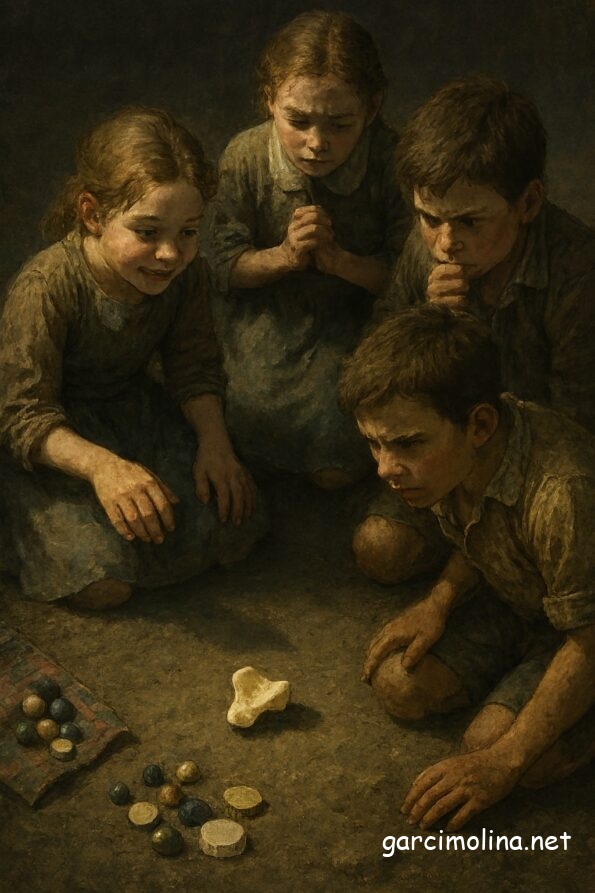

Ilustraciones y grabados que aparecen en la publicación:

Basados en las técnicas pictóricas de Jan Van Eyck (c. 1390-1441):

Maestro flamenco y pionero de la pintura al óleo en el Renacimiento nórdico. Es reconocido como una de las figuras fundacionales de la pintura occidental y máximo representante de la escuela flamenca del siglo XV. Su dominio técnico y conceptual revolucionó el arte europeo, especialmente mediante el perfeccionamiento de la pintura al óleo, lo que le permitió alcanzar cotas de realismo y simbología sin precedentes.

Características estilísticas y aportaciones técnicas

-

Hiperrealismo y precisión óptica:

- Van Eyck elevó la técnica al óleo mediante el uso de capas translúcidas (glacis), lo que facilitó la recreación de texturas minuciosas en telas, metales, joyas y superficies naturales.

- Su tratamiento de la luz, con gradaciones sutiles y sombras articuladas, confería volumen tridimensional y profundidad espacial a sus composiciones.

-

Simbología compleja y narrativa visual:

- Integró en sus obras un repertorio de elementos simbólicos (espejos, frutas, animales, inscripciones) que operaban como capas de significado adicional, a menudo vinculadas a temas religiosos, morales o sociopolíticos.

- Obras como El matrimonio Arnolfini (1434) son estudiadas por su densa carga alegórica y su capacidad para documentar la cultura material de la época.

-

Innovaciones técnicas y firmas autógrafas:

- Perfeccionó la estabilidad y brillo de los pigmentos al óleo, superando las limitaciones del temple al huevo predominante hasta entonces.

- Sus obras frecuentemente incluían inscripciones como «Als ik kan» (“Con lo que puedo”), reflejando una conciencia autoral innovadora para su tiempo.

Legado e influencia

Van Eyck sentó las bases estéticas del Renacimiento nórdico e influyó en artistas como Hans Memling, El Bosco y, posteriormente, en maestros del Barroco. Su obra marca la transición definitiva del Gótico internacional hacia un naturalismo empírico que anticipó desarrollos posteriores en Europa.

Conexión con reconstrucciones históricas y culturales

La estética de Van Eyck resulta singularmente adecuada para recreaciones visuales de escenarios medievales y protomodernos, tales como:

- Escenas de vida cotidiana y poder señorial (ej.: el Castillo de la Moya o figuras como Gonzalo de Roa).

- Entornos rurales y simbología sacra (ej.: peregrinos, cruces, arados y utensilios como cestos y canastos).

- Narrativas históricas ambientadas en espacios como Santerón o el personaje del Zurdo, donde el detalle realista y la carga simbólica enriquecen la comunicación.

Su capacidad para integrar precisión documental con profundidad conceptual permite que las imágenes no solo ilustren, sino que interpreten contextos históricos, reforzando el axioma de que “una imagen vale más que mil palabras” en la divulgación del patrimonio cultural.

PIE DE PÁGINA

-

Narrativa coral:

Se refiere a un enfoque de narración donde la historia se relata por medio de diferentes voces o narradores, en vez de apoyarse en un solo punto de vista. Cada personaje, comúnmente desempeñándose como el personaje principal, proporciona una perspectiva singular de los acontecimientos, lo cual facilita la elaboración de una narración polifónica y enriquecida por la diversidad de experiencias y emociones. Este enfoque fomenta una interpretación más exhaustiva y minuciosa de la historia, dado que los sucesos se presentan desde múltiples puntos de vista, lo cual realza la complejidad y la autenticidad de la narrativa.

-

Fungir:

Desempeñar un empleo, cargo o función. “Desempeñar una función, a veces sin tener el nombramiento preceptivo”.

-

Setenarios:

Agrupaciones simbólicas de siete elementos en contextos espirituales o teológicos, destacando la relevancia del número siete, como símbolo de plenitud y perfección. Tradición cristiana, mística medieval; estas estructuras organizaban conceptos clave en grupos de siete, mostrando un marco para la reflexión y el crecimiento espiritual.

- Los siete dones del Espíritu Santo: Sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios.

- Las siete virtudes: fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia, fortaleza y templanza.

- Los siete pecados capitales: Soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza.

- Las siete bienaventuranzas: Interpretadas a partir del Sermón del Monte.

- Las siete peticiones del Padrenuestro: Cada una se considera un antídoto espiritual frente a los pecados o debilidades humanas.

-

Orden del Temple:

Conocida como los Caballeros Templarios. Fundada en 1119 por Hugo de Payns tras la Primera Cruzada, su misión original era proteger a los peregrinos cristianos en Tierra Santa.

-

Los pecheros:

Eran individuos pertenecientes al tercer estamento en la España del régimen antiguo, no pertenecientes a la nobleza ni al clero, y estaban obligados a abonar tributos directos a la Corona española. El término viene de “pecho” o “pecha” (tributos medievales). Principalmente, eran agricultores, artesanos y residentes de villas, cuya situación tributaria no se basaba en su riqueza, sino en su obligación de contribuir.

-

Alfoz:

Se trataba de un término de la era medieval que se utilizaba para referirse a un territorio rural bajo la jurisdicción de una villa principal, en el que se congregaban diversas aldeas. Poseía responsabilidades fiscales, judiciales y militares, desempeñando un papel crucial durante la Reconquista.

-

Señorío de realengo:

Tierras bajo control directo del rey, en contraposición a las tuteladas por nobles o la Iglesia, el monarca podía concederlas por merced o venta.

-

Vísperas:

Los miembros de la Orden de Santiago practicaban un rito denominado la Plegaria del Caballero, que se sincroniza con las horas canónicas de la Iglesia. Rezaban en momentos específicos del día. Laudes, Tercia, Sexta, Nona, Vísperas y Completas. La misa conventual y la liturgia de las horas, pilares esenciales en su vida espiritual.

-

Prácticas de armas abiertas

En los castillos de las órdenes militares solían realizarse, en espacios amplios y despejados dentro del recinto fortificado, como el patio de armas. Este era el corazón del castillo, una gran explanada central donde los caballeros entrenaban en combate cuerpo a cuerpo, manejo de espadas, lanzas, arcos y tácticas de formación. Además del patio de armas, algunos castillos contaban con terrazas exteriores o explanadas cercanas que también se usaban para ejercicios ecuestres y simulacros de batalla. Estos entrenamientos eran esenciales para mantener la disciplina y la preparación militar de los caballeros, guerreros altamente entrenados.

-

Pertenencia a un grupo:

Es cuando un individuo se siente parte de un conjunto de personas que comparten algo en común: afición, cultura, ideología, actividad o una edad…

-

Bordón:

Cayado largo de madera que sirve de apoyo durante el camino y tiene un significado simbólico en la peregrinación. Su uso se remonta a la Edad Media y suele estar coronado por un puño del que cuelga una calabaza.

-

Limosnera:

Típica de la época, era un recipiente sencillo, a menudo de tela o cuero, que servía para llevar la limosna que se recogía de donantes.

-

Ucronías:

Relatos que imaginan cómo habría sido la historia si un hecho del pasado hubiera ocurrido de forma diferente. Es decir, son reconstrucciones ficticias de la historia basadas en un punto de divergencia.

-

La Carola:

Danza medieval en círculo, acompañada por el canto de los propios bailarines. Aunque no se han conservado partituras específicas, los instrumentos que solían acompañar este tipo de danzas incluían:

- Tamboriles: Marcaban el ritmo con golpes constantes.

- Flautas dulces: Añadían melodías suaves y fluidas.

- Cornamusa: Un instrumento de viento similar a la gaita, con un sonido potente.

- Chirimía: Antecesora del oboe, con un timbre agudo y expresivo.

- Laúd: Instrumento de cuerda pulsada que aportaba armonía.

- Castañuelas: Utilizadas para marcar el ritmo con percusión manual.

CRONOLOGÍA DE LAS ÓRDENES MILITARES

Orden de Santiago (1210 – 1300)

- Justificación: Tras la conquista de Moya por Alfonso VIII de Castilla en 1210, la villa y su castillo fueron entregados a la Orden de Santiago para su defensa y repoblación de la frontera con al-Ándalus. Es el dominio más largo y estable.

- Evidencia: Documentos reales de donación y confirmaciones posteriores de la posesión Santiaguista.

Orden de Montesa (1300 – 1304)

- Justificación: Mediante una bula papal (Sane Considerante) del Papa Bonifacio VIII (11 de julio de 1297), se autorizó al rey Jaime II de Aragón a crear la Orden de Montesa y asignarle los bienes de la disuelta Orden del Temple en la Corona de Aragón. Sin embargo, Jaime II formalizó la cesión de Moya (que era castellana, no aragonesa) a Montesa en 1300, buscando fortalecer esta nueva orden en la frontera.

- Fecha exacta de finalización:

- Justificación: La cesión de Moya (territorio castellano) a una orden aragonesa (Montesa), generó un conflicto diplomático entre Castilla y Aragón. Mediante el Tratado de Torrellas (8 de agosto de 1304), que fijaba las fronteras entre ambos reinos, Jaime II de Aragón acordó devolver Moya a Castilla.

- Evidencia: Bula papal de 1297, documentos reales aragoneses de cesión a Montesa (1300) y texto de la sentencia arbitral del Tratado de Torrellas (1304).

Fin del dominio directo de las órdenes militares (1304 en adelante).

- Justificación: Cumpliendo el Tratado de Torrellas, la Orden de Montesa, dejó Moya, que volvió a la Corona de Castilla bajo el rey Fernando IV.

- A partir de entonces, Moya fue gobernada por señores laicos nombrados por el rey (Señorío de Realengo 7), aunque mantuvo vínculos históricos con Santiago y tuvo Comendadores santiaguistas en su territorio. Nunca más volvió a estar bajo el dominio directo de una orden militar como villa propia.

- Evidencia: Aplicación del Tratado de Torrellas y aparición de tenentes.

Conflictos que marcaron la región

- Guerra Civil Castellana (1366–1369): Moya fue escenario de enfrentamientos entre los bandos de Pedro I «el Cruel» (apoyado por Inglaterra) y su hermanastro don Enrique de Trastámara (respaldado por Aragón y Francia). La guerra dejó la zona devastada y sembró el caos institucional. Las órdenes Militares, tanto la Orden de Santiago como la de Calatrava, intentaron hacerse con el control de Moya, aprovechando su valor defensivo y su ubicación clave en las rutas entre Castilla y Aragón.

- Consecuencias para la población, el auge del bandolerismo. Tras conflictos como la Guerra de los Dos Pedros (1356–1369), muchos soldados y mercenarios quedaron sin paga ni señorío. En la Baja Sierra esto se tradujo en: Grupos armados itinerantes, no eran ejércitos regulares, sino bandas de excombatientes desmovilizados, mercenarios sin contrato.

BIBLIOGRAFÍA

-

Alfonso X el Sabio

Primera Crónica General de España (c. 1270-1284). Fundamental para el contexto político y militar de la Castilla del siglo XIII.

-

Fuero de Cuenca

Ed. crítica de Rafael de Ureña y Smenjaud (1935). Base jurídica de la repoblación y organización territorial en la región.

-

Chronica Latina Regum Castellae:

Ed. Luis Charlo Brea (1999). Relatos contemporáneos sobre Alfonso VIII y Enrique I.

-

Martínez Díez, Gonzalo

Los templarios en los reinos de la Península Ibérica. Ed. Cátedra. (1993).

-

Ruiz Gómez, Francisco

Los orígenes de las órdenes militares y la repoblación de los territorios de La Mancha (CSIC, 2003). Análisis del papel de Santiago y Calatrava en la consolidación territorial.

-

Doménech, M. Ángeles (2005)

Religiosidad popular y santuarios en la Serranía Baja de Cuenca. Diputación Provincial de Cuenca.

-

Sánchez Garzón, Alfredo (2006)

Santuario de la Virgen de Tejeda en Garaballa. Ed. Comarcal.

-

Llop Domingo, J. V. (1997)

Ermitas y espiritualidad mariana en el Alto Turia.

-

Archivo Parroquial de Moya y Libros de Fábrica de Garaballa y Garcimolina

Contienen referencias a los orígenes legendarios y primeros cultos.

-

Sanz y Díaz, José

Historia de la muy noble y leal villa de Moya (Ed. Añil, 1947). Crónica local con documentos sobre Juan González de Roa.

-

VV. AA. (2011)

Marianismo rural en la península Ibérica: ritos, caminos y ermitas. Universidad de Castilla-La Mancha.

-

Vauchez, André

La espiritualidad del Occidente medieval (Cátedra, 1995). Contexto sobre devociones populares (vírgenes aparecidas, setenarios).

-

Castro, Caridad, Pepe

Peregrinos en la España medieval. (Ediciones Nowtilus, 2010). Rutas alternativas, hospederías y simbolismo espiritual.

-

Almagro Gorbea, Martín

El castillo de Moya, arqueología de fortaleza medieval (Diputación de Cuenca, 2015). Estudio arquitectónico y estratigráfico del bastión.

-

Retuerce Velasco, Manuel

La Serranía Conquense en la Edad Media. Poblamiento y estructura social (AACHE Ed., 2009). Asentamientos como Casas de Garcimolina.

-

Primera mención documental de «La Casa de García Molina». Censo de pecheros de Carlos I, 1528.

Tomo I, pág.: 133 https://ine.es/prodyser/pubweb/censo_pecheros/tomo1.pdf

-

Archivo municipal de Moya, 1380-1400, Pedro López de Ayala

-

Real Academia de la Historia

https://bibliotecadigital.rah.es/es/consulta/registro.do?id=12781

-

Recursos digitales

- https://gw.geneanet.org/foullon?lang=es&n=de+roa&p=juan+gonzalez+de+roa

- https://palomatorrijos.blogspot.com/2020/04/juan-gonzalez-de-rosa-senor-de-moya-y-de.html

-

Documentos de órdenes militares

Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección órdenes Militares (Santiago, Calatrava).

- Pergaminos y cartularios: encomiendas en Cuenca y Moya (siglos XII-XIV).

- Consultas sobre posesiones en la zona oriental de Cuenca. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=50989

-

CONSULTA MÈDICA Y ENFERMERÍA MES DE FEBRERO

Fecha: 01-Febrero-2026 20:42

Categoría: Info General

SE INFORMA: QUE EL PROXIMO MARTES 3 DE FEBRERO, NO HABRA CONSULTA MEDICA.

Y QUE LAS PRÓXIMAS FECHAS DE CONSULTA PARA EL MES DE ENERO SERÁN LOS DÍAS 10, 17 y 24

Fuente: Ver bando original

-

Juegos tradicionales infantiles en la baja serranía de Cuenca

Juegos tradicionales infantiles en la baja serranía de Cuenca

Una aproximación étnica a la memoria lúdica de Casas de Garcimolina (ca. 1940-1960)

Resumen

Este artículo documenta y analiza el repertorio de juegos infantiles practicados en la localidad de Casas de Garcimolina (Cuenca) durante las décadas centrales del siglo XX. A través de la metodología de la historia oral y el cruce con estudios etnográficos regionales, se recuperan las mecánicas, los espacios, los materiales y el léxico específico de una cultura lúdica prácticamente desaparecida. Los juegos, más allá de su función de entretenimiento, se revelan como dispositivos fundamentales para la socialización, el desarrollo psicomotriz y la transmisión de valores comunitarios en un entorno rural de economía de subsistencia y climatología extrema. Se incluye un catálogo sistematizado de las actividades documentadas.

Palabras clave: Juegos tradicionales, etnografía, infancia rural, Serranía de Cuenca, Patrimonio cultural inmaterial, Historia oral.

Introducción

El estudio de la cultura lúdica infantil en contextos rurales históricos ofrece una ventana privilegiada para comprender la socialización, la creatividad material y la adaptación al medio. En la Baja Serranía de Cuenca, una comarca caracterizada por su orografía abrupta, su climatología continental extrema y una economía tradicional agro-pastoril, la infancia de los años 40 a los 60 del siglo XX se desenvolvió en un escenario de austeridad material y riqueza relacional. Localidades como Casas de Garcimolina vieron cómo sus plazas, eras y callejas se transformaban, al caer la tarde, en arenas donde se desplegaba un complejo y sofisticado repertorio de juegos.

Este trabajo tiene como objetivo principal la recopilación, descripción y contextualización étnica de esos juegos, recogidos mediante testimonio oral directo. Se pretende, además, analizar su función social, sus componentes materiales y simbólicos, y su vinculación con un espacio geográfico y una forma de vida específicos. La investigación se enmarca dentro de la etnografía de la infancia y los estudios sobre patrimonio lúdico, siguiendo la línea de trabajos como los de Caro Baroja (1969) sobre cultura tradicional o los más específicos de Gutiérrez (1998) y García-Moro (2005) sobre juegos en la Meseta.

Metodología

La presente investigación se basa fundamentalmente en la historia oral. Se han recogido testimonios de personas nacidas entre 1930 y 1950, vecinas de Casas de Garcimolina y de localidades aledañas de la Baja Serranía (Cañete, Boniches, Alcalá de la Vega). Las entrevistas, de carácter semiestructurado, se han centrado en la evocación de los espacios, materiales, reglas, variantes y léxico asociado a los juegos.

Para contrastar y enmarcar estos testimonios, se ha realizado una revisión bibliográfica de estudios raciales y folclóricos sobre juegos tradicionales en Castilla-La Mancha y, específicamente, en la provincia de Cuenca (Rodríguez, 1992; Martínez, 2000). Este cruce metodológico permite distinguir las particularidades locales (los localismos) de elementos comunes a un área cultural más amplia.

Finalmente, se ha adoptado un enfoque descriptivo-analítico, organizando la información por tipologías de juego y destacando sus dimensiones sociales, materiales y simbólicas.

Contexto socio-espacial del juego

El escenario lúdico de la Garcimolina de posguerra estaba delimitado por una serie de espacios clave:

- La Plaza y el Olmo: Centro neurálgico, especialmente para juegos de niñas (comba, adivinanzas, rondas).

- La Era: Superficie de tierra batida, multiusos, esencial para juegos de carrera, de equipo y de lanzamiento (padrastro, hinque, taba).

- Las Callejas y Caminos: Espacios para juegos de desplazamiento (aro, bote) y para juegos verbales durante los trayectos.

- Las Escaleras del Horno y los Corralones: Lugares resguardados para juegos de canicas, chapas o peonza.

- La Puerta de la Escuela y las inmediaciones de las Fraguas: Límites simbólicos entre el tiempo reglado y el tiempo libre.

El material lúdico era fruto del reciclaje y la imaginación: huesos de oveja (tabas), latas (botes), aros de cubas viejas, cuerdas de esparto, navajas inservibles, chapas de botellín, canicas de barro o cristal, y todo tipo de objetos cotidianos desprovistos de su función original para adquirir un nuevo valor en el juego.

CATÁLOGO Y DESCRIPCIÓN DE JUEGOS

JUEGOS DE PERSEGUIR Y ATRAPAR

El Padrastro (La Cadena, La Culebra)

- Descripción: Juego de persecución con un mecanismo de unión progresiva. Una jugadora («la cogedora») persigue a las demás. Al atrapar a una, no la sustituye, sino que se dan la mano y ambas, ya unidas, persiguen al resto. Cada nueva atrapada se incorpora a la cadena. Gana la última que queda libre, llamada localmente la ganadora.

- Particularidad onomástica: El término padrastro, documentado oralmente en varios pueblos de la Serranía, es un localismo que alude a «el que engancha o prende». Coincide con juegos denominados «La Cadena» o «La Culebra» en otras regiones españolas (Gutiérrez, 1998).

- Contexto social: Predominantemente femenino. Se jugaba en la era o la plaza al salir de la escuela. Fomentaba la estrategia colectiva y la noción de que la unión hace la fuerza, incluso en la persecución.

- Espacio: Requería un área amplia y despejada.

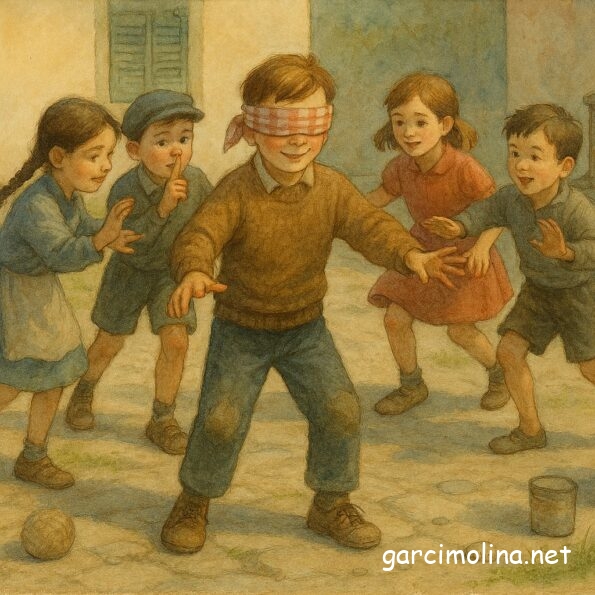

La Gallina Ciega

- Descripción: Un jugador, con los ojos vendados con un pañuelo, hace de «gallina ciega» en medio de un corro. Los demás le provocan girándole o llamándole, y él debe intentar atraparlos. Al tocar a uno, debe adivinarlo por el tacto o la voz. Si acierta, intercambian los roles.

- Fórmulas verbales: Se acompañaba de cantinelas como «Gallinita ciega, ¿qué se te ha perdido? / Una aguja y un dedal. / Da tres vueltecitas y lo encontrarás».

- Función: Desarrollaba la percepción táctil y auditiva, y generaba risa y complicidad a partir de la desorientación controlada.

- Espacio: Plaza o era, en terreno llano y sin obstáculos.

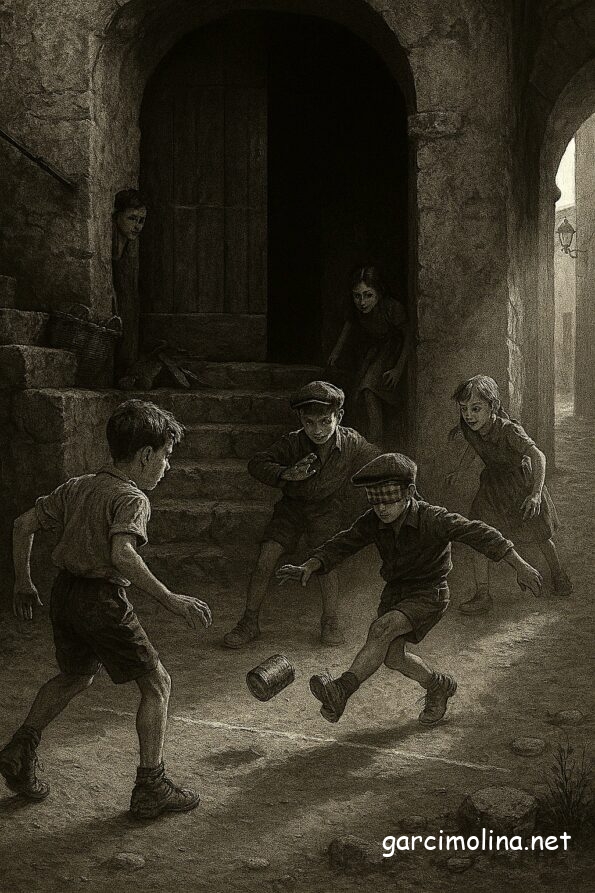

El Bote (Bote-botero)

- Descripción: Juego de escondite con un elemento central. Un jugador («el guardián») coloca un bote metálico en un punto visible y, tras patearlo lejos, debe recuperarlo y colocarlo de nuevo en su sitio mientras los demás se esconden. El guardián debe encontrar y «cantar» a los jugadores (gritando su nombre y escondite). Cualquier jugador libre puede liberar a los capturados pateando el bote de nuevo.

- Variante local: Se conocía como bote liberado.

- Habilidades: Combinaba velocidad, estrategia de escondite y trabajo en equipo para organizar la liberación.

- Espacio: Ideal para plazas con recovecos, las escaleras de horno son icónicas, callejas y eras con muros o pajares.

JUEGOS DE HABILIDAD Y DESTREZA MANUAL

El Hinque

- Descripción: Juego de puntería que consiste en clavar una navaja o punzón en el suelo desde distintas posiciones preestablecidas («figuras»). Se jugaba por turnos y por territorios: cada acierto permitía «ganar tierra» del contrincante trazando una línea.

- Figuras documentadas: «La mano» (desde el dorso), «el codo», «el hombro», «la oreja», «la frente», «la vuelta» (girando) y «el salto».

- Material: Navaja vieja, puntilla o cuchillo sin filo. Terreno de tierra dura.

- Contexto: Mayoritariamente masculino, practicado por chicos de 8 a 14 años. Era un juego de prestigio donde la habilidad fina se valoraba por encima de la fuerza.

- Espacio: Era, patios de tierra, calles sin asfaltar.

El Juego de la Lima

- Descripción: Similar al hinque, pero con una lima de afilar vieja. Más agresivo y directo, se basaba en la conquista territorial mediante el lanzamiento de la lima al campo rival.

- Variantes locales:

- Lima de figuras: Similar al hinque.

- Lima de persecución: Si la lima caía cerca del rival, este debía retroceder a la línea marcada.

- Lima a muerte: Quien fallaba tres veces seguidas perdía.

- Valor social: Enseñaba puntería, estrategia y la contención de la frustración, al ser un juego que podía generar tensión por la disputa de centímetros de terreno.

Las Canicas (Boliches, Bolas)

- Descripción: Juego de puntería con pequeñas esferas de barro, cristal o vidrio. Existían múltiples modalidades:

- Al hoyo: Ganaba quien introducía su canica en un hoyo con menos tiros.

- Al triángulo o corral: Se dibujaba un triángulo con canicas en su interior; los jugadores, desde fuera, intentaban sacarlas.

- Al choque: Se buscaba golpear la canica del contrario.

- Léxico específico: Canicas «pintás» (pintadas), «de ojo de gato», «chinas». Expresiones como «¡no vale arrimar!» (no acercar con la mano).

- Espacio: Tierra fina y compacta, preferiblemente en la era o callejas sin piedras.

El Tirachinas (Tirachinas, Honda)

- Descripción: Arma – juguete rudimentario utilizado para el ejercicio de la puntería, consistente en una horquilla de madera (normalmente de avellano o almendro), a cuyas dos ramas se ataban dos tiras de goma elástica (extraídas frecuentemente de cámaras de bicicleta viejas). Estas gomas se unían en su extremo libre a una pieza de cuero o tela resistente (la «cuna») donde se colocaba el proyectil (piedras pequeñas o «chinas» redondeadas del arroyo, o bolas de barro secas).

- Modalidades de juego:

- Puntería a blanco fijo: Se establecía un objetivo (una lata, un tronco, una marca en una tapia) y se competía por acertar desde una distancia pactada.

- Caza menor lúdica: Se perseguían insectos como saltamontes o mariposas, o se intentaba derribar frutos de los árboles (piñas, bellotas). Esta práctica, aunque reprobada por los adultos si se dirigía a pájaros, era un entrenamiento en el cálculo de trayectorias y distancias.

- Contexto y valores: Juego predominantemente masculino, propio de niños a partir de los 8-10 años. Implicaba un proceso de fabricación artesanal que enseñaba el manejo de la navaja (para tallar la horquilla) y el ingenio para conseguir los materiales. Transmitía nociones básicas de física (fuerza, elasticidad, parábola) y exigía una gran responsabilidad en su uso, ya que podía ser peligroso. Era un símbolo de destreza y autonomía en el medio natural.

- Espacio: Eras, caminos, las inmediaciones del arroyo (para buscar proyectiles) y las afueras del pueblo.

El arco y las flechas

- Descripción: Juguete inspirado en herramientas de caza ancestrales. El arco se fabricaba con una vara flexible de madera fresca (sauce, avellano o junco grande), a cuyos extremos se ataba una cuerda tensa de bramante o una tira de cuero. Las flechas eran varillas delgadas y rectas de madera (a veces con una punta endurecida al fuego), que podían o no llevar una pluma rudimentaria en la parte trasera para estabilizar el vuelo.

- Modalidades:

- Similar al tirachinas, se basaba en la puntería a blancos (montones de paja, dianas dibujadas en la tierra) o en el lanzamiento a distancia para competir por quién alcanzaba mayor alcance.

- A menudo formaba parte de juegos de imitación y rol, donde los niños emulaban a cazadores, indios o personajes históricos, integrando el arco en narrativas de aventura.

- Cultura material y habilidad: La fabricación era más compleja que la del tirachinas y requería mayor paciencia y conocimiento de las propiedades de la madera. Un buen arco que no se quebrara al tensarlo era altamente valorado. El juego desarrollaba la coordinación ojo-mano, la fuerza de brazo y la comprensión de la aerodinámica básica.

- Contexto social: Al igual que el tirachinas, era de dominio casi exclusivo de los niños mayores. Su uso estaba más restringido en el casco urbano por seguridad, desplazándose a los descampados y eras más alejadas.

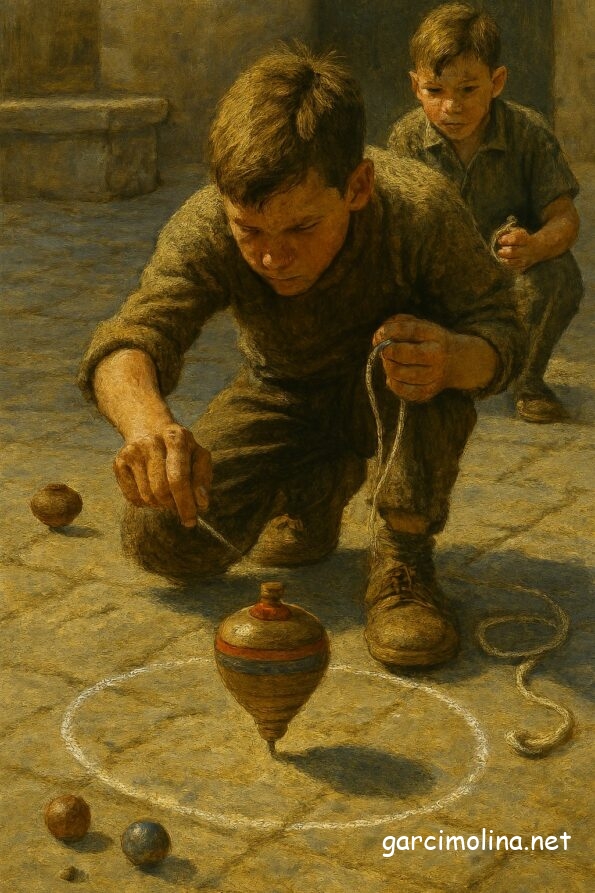

La Peonza (Trompo, Peón)

- Descripción: Juguete de madera torneada con punta metálica, que se hace girar lanzándolo con una cuerda («lía»).

- Modalidades:

- Echarla y que «durmiera»: Competir por el mayor tiempo de giro.

- El carrillo: Hacerla girar dentro de un círculo dibujado.

- El picado: Intentar derribar con la propia peonza la de otro jugador mientras gira («hacer picadillo»).

- Valor: Requería una técnica precisa de enrollado y lanzamiento. Una peonza bien girada era motivo de orgullo y admiración.

Correr el Aro

- Descripción: Consistía en impulsar y guiar un aro metálico (de un cubo o una rueda vieja) con una varilla o guía de hierro, a lo largo de un recorrido.

- Habilidades: Equilibrio, coordinación y control de la velocidad, especialmente en curvas o cuestas.

- Espacio: Calles rectas y eras, aprovechando las pendientes naturales del pueblo para aumentar la dificultad.

- Cultura material: Ejemplo paradigmático del reciclaje y la apropiación de objetos de la vida adulta para el juego.

Las Chapas

- Descripción: Se utilizaban las chapas metálicas de botellas. La modalidad más común era la carrera de chapas: se dibujaba un circuito en el suelo y, con un golpe de dedo, se impulsaba la chapa por él.

- Personalización: A menudo se rellenaban con cera o barro para darles peso, y se decoraban con pinturas o iniciales.

- Habilidad: Control de la fuerza y la dirección con un gesto fino del pulgar.

JUEGOS DE AZAR Y VERBALES

La Taba

- Descripción: Juego de azar que utiliza el astrágalo (hueso del talón) de una oveja o cordero. Sus cuatro caras tienen distintos valores: Suerte (gana), Panza (no pasa nada), Hoyo (paga) y Carne (paga doble o queda eliminado).

- Modalidades:

- Taba corrida: Cada jugador tira tres veces seguidas y se suman los resultados.

- Taba de prenda: Muy popular entre niñas; los resultados se canjeaban por prendas u objetos personales.

- Contexto: Juego social por excelencia, se formaban corros en la era, la plaza o incluso entre adultos en la taberna. Transmitía conceptos básicos de probabilidad y asunción de riesgo.

- Cultura material: La taba era un objeto personal, pulido por el uso, y al que se atribuían cualidades casi mágicas («mano caliente»).

Santa Catalina (juego de adivinanza corporal)

- Descripción: Juego de adivinanza verbal y memoria corporal, muy extendido entre los niños más pequeños (4-8 años). Se practica en corro. Un jugador inicia la fórmula ritual: «Santa Catalina, ¿qué te duele?». El jugador al que se dirige piensa en secreto una parte del cuerpo (la cabeza, el codo, la rodilla, la tripa…) y responde: «Adivínalo tú». El primer jugador debe entonces ir nombrando partes del cuerpo hasta acertarse.

- Mecánica y turnos: Si acierta, los roles se intercambian y el que acertó pasa a ser el que «duele». Si falla repetidamente, el turno pasa al siguiente jugador del corro en el sentido de las agujas del reloj, según la costumbre local. Es un juego rápido, sin ganador, claro, que se repite cíclicamente.

- Función y contexto: No requiere materiales y es ideal para espacios reducidos o momentos de tranquilidad. Se jugaba al atardecer, en el quicio de una puerta o junto al brasero en invierno. Su principal función, más allá del entretenimiento, era la de organizador lúdico: servía como preludio para sortear turnos, elegir roles (como quién «la liga» en otros juegos) o simplemente para cohesionar al grupo de los más pequeños antes de iniciar actividades más complejas. Era también una herramienta eficaz para el aprendizaje del esquema corporal y el vocabulario asociado.

- Parentescos y variante local: Guarda una relación directa con otros juegos de adivinación corporal como «Churro, media manga, mangotero» (también llamado «churro, media manga, manga entera»), donde la parte del cuerpo no solo se nombra, sino que se esconde (con las manos) y se debe adivinar su posición. En «Santa Catalina», sin embargo, el elemento es puramente mental y verbal, destacando su carácter de juego para los pre lectores.

Las adivinanzas

- Descripción: Ejercicio de ingenio y cultura compartida. No era un juego con ganador claro, sino una práctica social de intercambio verbal.

- Características: Reflejaban el mundo agro pastoril local (herramientas, animales, plantas). Seguían una estructura poética simple (pareados) y usaban un lenguaje metafórico y a menudo con doble sentido inocente.

- Ejemplos documentados en la zona: «En el huerto estoy plantado, / todos me pisan y siglo callado» (el ajo). «Alta voy, alta vengo, / y en el aire me sostengo» (la escoba de esparto colgada). Estas adivinanzas funcionaban como pequeñas lecciones de observación del entorno (García-Moro, 2005).

- Contexto: Veladas invernales, caminos al monte, recreos. Fomentaba la memoria y la agudeza mental.

Las prendas

- Descripción: Juego de grupo en el que cada participante depositaba un objeto personal («una prenda») en un montón común. Un «juez» o «mandón» iba sacando prendas al azar y su dueño debía cumplir una prueba (cantar, imitar, contar un chiste) para recuperarla.

- Fórmula ritual: Al sacar una prenda, el juez preguntaba: «¿Qué se hace con esta prenda?», y el grupo coreaba: «¡Que haga, que haga… lo que el mandón mande!».

- Función social: Era un potente mecanismo de cohesión grupal, especialmente en cuadrillas mixtas de adolescentes, ya que fomentaba la desinhibición controlada, la creatividad y el humor compartido dentro de unos límites sociales respetados.

JUEGOS DE SALTO Y CANTO

La comba (saltar a la cuerda larga)

- Descripción: Predominantemente femenino. Una o dos niñas giraban una cuerda mientras otras saltaban al ritmo de canciones o retahílas.

- Retahílas documentadas: Se utilizaban fórmulas narrativas o de conteo. Algunas, como «Al pasar la barca, me dijo el barquero…» eran comunes en toda España; otras podían tener versos locales improvisados.

- Habilidades: Ritmo, coordinación, resistencia. La comba era también un espacio de socialización y transmisión oral entre niñas de distintas edades.

- Material: Cuerda de esparto o soga trenzada con trapos viejos.

- Coordinación psicomotriz fina: Sincronizar el salto con el golpe de la cuerda y el verso cantado.

La cuerda corta: Las retahílas Rituales

Era mucho más que un simple ejercicio físico; era un ritual poético y rítmico. La retahíla aportada por el usuario, «A la una, mi mula…», es un ejemplo paradigmático de la estructura narrativa y de control que regía el juego.

Esta fórmula, documentada en variantes por toda la geografía española, fue ampliamente utilizada en la Serranía.

Mecánica de juego y significado: La retahíla no era un simple acompañamiento. Funcionaba como un programa motor codificado.

La persona o personas que giraban la cuerda cantaban los versos, y la saltadora debía ejecutar la acción correspondiente a cada número, manteniendo el ritmo sin fallar.

Cada número o elemento de la lista era una orden:

«A la una» / «A las dos» / etc.:

-

-

- A la una, mi mula.

- A las dos, mi reloj.

- A las tres, francés.

- A las cuatro, mi gato.

- A las cinco, brinco.

- A las seis, inglés.

- A las siete, un cohete.

- A las ocho, bizcocho.

- A las nueve, llueve.

- A las diez, otra vez.

-

Generalmente, saltos normales para marcar el compás inicial. «cinco, brinco»: Implicaba un salto alto, desafiando la altura de la cuerda. «siete, un cohete»: Solía indicar un salto muy rápido o un giro sobre sí misma. «A las diez, otra vez»: La orden de repetir toda la serie desde el principio, aumentando la dificultad y la resistencia.

Variante de niños: el potro (o salto del potro)

Descripción:

Juego tradicional de salto y resistencia física, que combina la estructura rítmica de una retahíla con una prueba de agilidad y una jerarquía grupal basada en la habilidad. Los jugadores forman una fila. Uno se coloca en posición de «potro»: de pie, se agacha y se inclina hacia delante, apoyando las manos en las rodillas para ofrecer su espalda como obstáculo. El resto, por turnos, debe saltar por encima de él de un salto limpio, sin rozarlo. Con cada salto exitoso, se recita un verso de la retahíla. Si el saltador golpea al «potro», los roles se intercambian. El juego continúa hasta que todos hayan saltado y se complete la serie de versos.

Retahíla y Acciones Codificadas (Versión de Garcimolina):

La retahíla no es un mero acompañamiento, sino un guion de acciones físicas y verbales que se ejecutan sobre el cuerpo del «potro». Cada número desencadena una acción específica, incrementando en intensidad física y contacto:

«A la una, mi mula.» — Salto normal y limpio. Toma de contacto y establecimiento del ritmo.

«A las dos, la coz.» — El saltador, al pasar, roza ligeramente con el talón o da una pequeña «coz» simulada en el trasero del agachado, a veces acompañado del verso «… y golpea a espuela». Es el primer gesto de dominancia lúdica.

«A las tres, francés.» — Salto sin acción adicional especial en esta variante, aunque en otras podía implicar un salto con pirueta o estilo distintivo.

«A las cuatro, mula que te parto.» — Acción de mayor peso. El saltador, tras el salto, se sienta brevemente y con todo su peso sobre la espalda del «potro» antes de levantarse. Es una prueba de resistencia para el que aguanta.

«A las cinco, pellizco.» — Tras saltar, el jugador da un pellizco rápido en el trasero o muslo del «potro», gritando «¡Respingo!». Gesto rápido y sorpresivo que provoca una reacción involuntaria.

«A las seis, inglés.» — Salto sin acción física adicional específica en esta versión.

«A las siete, cachete.» — El saltador da un golpe seco con la palma de la mano en el trasero del «potro» al pasar. Un acto de contacto brusco pero ritualizado, dentro de los límites del juego.

«A las ocho, bizcocho que te parto.» — Similar al cuarto verso, pero con mayor énfasis en dejar caer el peso. Es la prueba de aguante más dura.

«A las nueve, llueve.» — Salto normal. Posiblemente, simboliza un respiro o un cambio.

«A las diez, otra vez.» — Se repite la serie desde el principio, pero normalmente con un nuevo «potro» si alguien ha fallado, o incrementando la dificultad (saltando desde más lejos, con más altura).

Materiales:

- Ninguno. Solo el cuerpo de los participantes y el espacio suficiente para saltar.

Desarrollo del juego:

- Se sortea o se elige al primer «potro».

- El «potro» adopta su posición firme.

- Los demás se colocan en fila a cierta distancia.

- El primer saltador corre, salta y ejecuta la acción del verso correspondiente (empezando por «A la una…»).

- Si el salto es limpio y la acción ejecutada, pasa a final de la fila y se recita el siguiente verso para el siguiente saltador.

- Si el saltador golpea al «potro» con las piernas, no salta con suficiente limpieza o se cae, queda penalizado: debe convertirse en el nuevo «potro», y el anterior se incorpora a la fila de saltadores.

- El juego continúa, recitando los versos en orden, hasta que todos hayan pasado o hasta que se acuerde.

Espacio:

- Era, plaza o cualquier lugar con suelo de tierra o hierba que no sea duro para las caídas. Requiere un pasillo de carrera de varios metros.

Contexto Social y Valores:

- Prueba de Jerarquía y Aguante: Es un juego predominantemente masculino y propio de preadolescentes y adolescentes. El rol de «potro» era a la vez de desventaja (sufrir las acciones) y de honor (aguantar el peso y las bromas del grupo sin quejarse). Quien mejor aguantaba ganaba respeto.

- Ritual de Iniciación y Contacto Físico: Las acciones (pellizcos, cachetes, sentarse) son una forma de contacto físico brusco pero ritualizado y consentido, que servía para medir la fortaleza, la resistencia al dolor y la capacidad de «aguantar el tipo» dentro del grupo. Era un modo de forjar complicada a través de una pequeña prueba.

- Justicia Poética y Turnos: La regla de intercambio por fallo aseguraba que nadie fuera «potro» indefinidamente y que la habilidad (un salto limpio) fuera recompensada.

- Cultura Oral y Adaptación: La retahíla muestra una adaptación local muy física de una fórmula conocida. Los versos añadidos («la coz», «pellizco», «cachete») documentan un repertorio de gestos lúdico-agresivos propios de la cuadrilla, transmitidos oralmente de generación en generación.

Conclusión:

El «Potro» era más que un juego; era un ritual grupal de fortaleza y jerarquía. Combinaba la estructura rítmica y memorística de la retahíla con una prueba física que ponía a prueba los límites del cuerpo y la camaradería. Es un testimonio excepcional de cómo los niños y adolescentes de la Serranía convertían la interacción física, incluso la brusca, en un lenguaje de juego con reglas estrictas, códigos de honor y una profunda función social de cohesión y medición mutua. Su práctica exigía un alto grado de confianza y un acuerdo tácito sobre los límites de la broma y la resistencia.

Variabilidad y creatividad local

La esencia de los juegos residía en su adaptabilidad. Como bien señala el usuario, «en algunas cuadrillas, cada número implicaba una prueba». Esta era la norma más que la excepción en Garcimolina. Las niñas pactaban sus propias reglas: «a las tres» podía significar «saltar a la pata coja», «a las seis» «entrar y salir de la comba corriendo», y «a las nueve, llueve» podía implicar agacharse rápidamente al pasar la cuerda. Esta capacidad de negociar y personalizar las reglas era un ejercicio de autonomía y liderazgo infantil.

- Función pedagógica implícita: Más allá de la diversión, esta práctica era un formidable entrenamiento. Desarrollaba:

-

- Coordinación psicomotriz fina: Sincronizar el salto con el golpe y el verso cantado.

- Memoria y atención: Retener la secuencia personalizada de pruebas.

- Resistencia física y ritmo: Mantener el esfuerzo a lo largo de repeticiones («otra vez»).

- Socialización: La cantinela creaba un espacio sonoro compartido que unía a quienes saltaban y a quienes giraban la cuerda en una acción coordinada.

Esta retahíla, por tanto, no es un simple verso, sino el algoritmo lúdico que convertía un trozo de cuerda en un complejo y dinámico campo de juego.

Policías y ladrones

Este juego, de resonancia universal, encontraba en el entramado urbano de Garcimolina un escenario ideal. Era uno de los juegos de persecución y estrategia para equipos más populares entre los niños, especialmente los varones, aunque en ocasiones las cuadrillas eran mixtas.

Descripción y desarrollo: Se formaban dos bandos de tamaño similar: los “policías” y los «ladrones”. Tras un sorteo para decidir los roles, se acordaba una “cárcel” (un banco de piedra, el quicio de una puerta, un rincón de la era) y un tiempo límite.

-

- Fase de huida: Los ladrones salían corriendo para esconderse por todo el pueblo. Se les concedía un breve margen de tiempo («hasta contar a veinte»).

- Fase de persecución y captura: Los policías salían a buscarlos. Cuando un policía veía y tocaba a un ladrón, este era declarado “atrapado” y debía ser conducido a la cárcel.

- Fase de liberación: La dinámica clave del juego. Los ladrones que seguían libres podían intentar “liberar” a sus compañeros tocando la cárcel (o, en variantes, tocando al preso mismo) sin ser atrapados. Un solo ladrón ágil podía liberar a toda la cárcel de un golpe, volviendo a empezar la persecución.

- Fin del juego: Terminaba cuando los policías conseguían encerrar a todos los ladrones antes del tiempo límite, o cuando se acababa el tiempo y quedaba algún ladrón libre (victoria de los ladrones).

Adaptación al medio serrano: En Garcimolina, el juego aprovechaba la geografía urbana:

-

- La cárcel solía estar en un lugar céntrico (la plaza), pero los escondites se extendían por callejones, portales, corrales traseros, la parte de atrás del horno o incluso el arroyo seco.

- Se establecían «bases seguras» o «templos» (como la puerta de la iglesia o el olmo) donde un ladrón no podía ser capturado, pero solo podía permanecer unos segundos.

- Las reglas sobre límites eran estrictas: «No se pasa del puente» o «No se sube a las tapias de la huerta», para garantizar la seguridad.

Valores y dimensión social:

-

- Estrategia y trabajo en equipo: Los policías debían organizar batidas y dejar guardias en la cárcel. Los ladrones coordinaban distracciones y ataques rápidos para liberar.

- Conocimiento del territorio: Para ser un buen ladrón, era esencial conocer cada rincón, cada atajo y cada escondrijo del pueblo.

- Justicia y norma negociada: El juego reproducía un esquema de orden/transgresión, pero de forma invertida, donde la astucia del ladrón era tan valiosa como la eficacia de la policía. Las disputas sobre si alguien había sido tocado o no se resolvían con discusiones acaloradas que eran parte esencial del aprendizaje en la resolución de conflictos entre iguales.

Contexto histórico:

En la España de posguerra, el juego de «Policías y Ladrones» adquiría, de forma inconsciente, para los niños, un eco sociopolítico. Los roles de autoridad y fugitivo resonaban en el imaginario colectivo de los adultos, pero para la infancia era, sobre todo, un marco emocionante para la carrera y la astucia, desprovisto de cualquier connotación ideológica explícita.

Análisis y discusión: los ejes de la cultura lúdica serrana

Género y espacio:

Se observa una cierta especialización. Juegos como la comba, las prendas o el padrastro eran predominantemente femeninos y ocupaban la plaza o espacios más céntricos. Juegos como el hinque, la lima, el aro o las canicas, más vinculados a la destreza manual «técnica» o a la conquista de territorio, eran mayoritariamente masculinos y se desplazaban a la periferia (eras, fraguas). La taba o la gallina ciega funcionaban como espacios mixtos.

Economía de los materiales:

La casi totalidad de los juegos se basaba en el reciclaje creativo (limas rotas, huesos, chapas, latas, cuerdas viejas). Esta característica no era solo fruto de la escasez, sino que formaba parte de una pedagogía implícita: enseñaba a valorar y transformar los recursos disponibles, integrando a los niños en el ciclo productivo y de desecho de la comunidad.

Transmisión intergeneracional y autonomía infantil:

Las reglas no eran dictadas por adultos, sino transmitidas de niño a niño, de hermano mayor a menor, en un proceso de aprendizaje horizontal. Los niños organizaban sus propias ligas, arbitraban sus disputas y adaptaban las reglas, ejerciendo un alto grado de autonomía en la gestión de su tiempo libre.

Socialización de valores:

Cada juego encapsulaba valores necesarios para la vida comunitaria rural:

Cooperación/Competencia:

El padrastro mostraba que competir y cooperar no son opuestos.

Estrategia y paciencia:

El hinque o la lima premiaban la táctica sobre la fuerza bruta.

Aceptación del azar y la frustración:

La taba enseñaba a ganar y perder con deportividad.

Ingenio y adaptación:

Las adivinanzas y las prendas valoraban la agilidad mental y la creatividad expresiva.

Vinculación con el ciclo anual y el territorio:

Los juegos eran estacionales (peonza en invierno, aro en verano) y estaban profundamente anclados a la topografía y los hitos del pueblo (el olmo, la era, la fragua, el horno). El juego era, así, una forma de habitar y apropiarse afectivamente del espacio.

Conclusión

El repertorio lúdico de la infancia de Casas de Garcimolina en el periodo estudiado constituye un sistema cultural complejo y coherente. Lejos de ser actividades menores o meramente recreativas, estos juegos funcionaban como un poderoso mecanismo de enculturación, adaptando a las nuevas generaciones a las destrezas, los valores, la jerarquía social y la relación con el medio que caracterizaban la vida en la Serranía.

Mandar “ir a por sopas”. Es una expresión rural y coloquial que no tiene que ver con comida, sino con recibir un golpe, un castigo o una reprimenda, normalmente de manera medio en broma, medio en serio. Es una frase muy típica del habla serrana, usada sobre todo por gente mayor, y funciona como advertencia o burla cariñosa.

Su desaparición progresiva a partir de los años 60 y 70, con la escolarización reglada masiva, la emigración, el asfaltado de las calles y la llegada de juguetes industriales, supuso la pérdida de un patrimonio inmaterial de un valor incalculable. Este estudio pretende, por tanto, salvar del olvido esa memoria no como una nostalgia romántica, sino como un testimonio de la capacidad de agencia, creatividad y resiliencia de la infancia en un contexto histórico y geográfico específico. La documentación de estos juegos es un paso necesario para futuras labores de recuperación en el ámbito educativo o museístico, que puedan releer estas tradiciones en clave contemporánea.

APÉNDICE: Juegos documentados en Casas de Garcimolina (1940-1960)

CATEGORÍA NOMBRE LOCAL NOMBRE COMÚN MATERIAL PRINCIPAL LUGAR TÍPICO NIÑOS/NIÑAS Persecución El Padrastro Cadena, Culebra, Cogidas Ninguno Era, Plaza Mayoría niñas La Gallina Ciega (Idéntico) Pañuelo para vendar Era, Plaza Mixto El Bote Bote-botero, Bote liberado Lata metálica Plaza, Horno Escaleras Callejas

Mayoría niños Policías y Ladrones (Idéntico) Ninguno (delimitación de «cárcel») El pueblo (calles, plazas, escondites) Mayoría, niños (a veces mixto) Habilidad manual El Hinque (Idéntico) Navaja vieja, punzón Era, Calle de greda Mayoría niños (a veces mixto)

El Juego de la Lima (Idéntico) Lima de afilar rota Era, Cuadra Mayoría niños Las Canicas Boliches, Bolas Barro, vidrio o cristal Tierra fina (Era) Mayoría niños La Peonza Trompo, Peón, Chompa Peonza de madera con punta, cuerda Suelo firme (Era, Losas) Mayoría niños Correr el Aro (Idéntico) Aro metálico, guía de hierro Calle recta, Cuestas Mayoría niños Las Chapas (Idéntico) Chapa botella Tierra fina, era Mayoría niños Tirachinas Honda Horquilla de madera, gomas, cuero (cuna), piedra Afueras, eras, camino Mayoría niños El Arco Arco Vara flexible, cuerda, varilla Descampados, eras alejadas Mayoría niños Azar La Taba (Idéntico) Astrágalo de cordero/oveja Era, Plaza Mixto Verbales/ Sociales

Las Adivinanzas (Idéntico) Ninguno (cultura oral) Cualquier lugar (Brasero, Camino) Mixto, todas las edades Las Prendas (Idéntico) Objetos suyos, pañuelo, cinta Interior (cocina), Plaza Mixto (adolescentes) Santa Catalina (Idéntico) Ninguno (cultura oral) Plaza, quicios, interior Mixto, niños pequeños Salto y ritmo La Comba Saltar a la Cuerda Cuerda, trapos o esparto Plaza, Era Mayoría niñas El potro: Retahílas Saltar a otro Niño doblado Sobre sus rodillas

Todo el pueblo Niños BIBLIOGRAFÍA CITADA Y DE REFERENCIA

- Caro Baroja, J. (1969). Ensayo sobre la cultura popular española. Revista de Occidente.

- García-Moro, C. (2005). El folclore infantil en la Serranía de Cuenca: retahílas, adivinanzas y fórmulas de juego. Diputación Provincial de Cuenca.

- Gutiérrez, L. (1998). Juegos y juguetes tradicionales en Castilla-La Mancha. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

- Martínez, J. L. (2000). Etnografía de la Sierra de Cuenca: vida, trabajo y ritual. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.

- Rodríguez, M. Á. (1992). Los juegos populares en la provincia de Cuenca. Instituto Juan de Valdés.

Agradecimientos

A todos los informantes de Casas de Garcimolina y pueblos vecinos que, con su memoria y su afecto, hicieron posible esta investigación. Su testimonio es la verdadera fuente de este trabajo.

-

-

Voces de la sierra el podcast de Garcimolina

La emisora Radio Serranía (106.8 FM) y la comunidad de Casas de Garcimolina se unen para lanzar el podcast «Voces de la Sierra», una ventana sonora a la cultura, la historia y las vivencias del territorio. El programa se emitirá los martes a las 17:00 horas y los domingos a las 10:30 horas, y estará disponible a la carta en radioserrania.es y el canal de YouTube de la emisora. También estará en otras plataformas como Ivoox o Spotify.

«Voces de la Sierra» pondrá el foco en la cultura viva, la memoria oral y la vida cotidiana de sus habitantes, dando espacio a historias personales, tradiciones y reflexiones sobre la España rural.

Este proyecto cuenta con el respaldo de la Asociación «Peña El Pardo», entidad vecinal clave en la preservación del patrimonio cultural local.Horarios de emisión en FM:

- Radio Serranía 106.8 FM

- Martes a las 17:00 horas

- Domingos a las 10:30 horas

Escúchalo donde quieras:

Disponible a la carta en estas plataformas:

Una cita para escuchar, sentir y conectar con el latido de la Serranía Baja. ¡No te lo pierdas!

Primer capítulo:

-

Fotos de la nevada del 24/01/26

Última actualización: 24 de enero, 2026 a las 12:09

Fotos de Javi, Carlos, Carol y Vicente

Sobre nosotros

El objetivo es impulsar la participación y el desarrollo del asociacionismo, entre las personas mayores de Casas de Garcimolina y su entorno.

A veces, la parte más difícil de encontrar el éxito, es reunir el coraje para comenzar.

Las personas provechosas no miran hacia atrás para ver quién los observa, solo al frente y sus metas.

Suscríbete a nuestro boletín de correo electrónico

“No digas poco en muchas palabras, sino mucho en pocas.” — Pitágoras —